2017年12月23日

最終回★「今日は何の日 佐賀暦」12月16日~12月31日

大変長らくお待たせしました。

毎日が記念日!

「今日は何の日?佐賀暦」は今回が最終回となります。

この一年、時には、UPする日が遅れてしまい

申し訳ございませんでしたが、

なんとか、記録し続けることができました~

来年は維新150年の年とのことですので

この佐賀暦が完成できたので、毎日ご覧になっていただくことで

佐賀の歴史好きの方には楽しさもひとしおになれば、と思っております!

それでは

12月16日~12月31日の出来事をご紹介します。

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

12月16日

江戸時代末期1832天保3鍋島直正

鍋島直正が「獄舎に入れられている者の罪状を入獄した年月日を記し急いで差し出すように」と指示。幕末の鍋島佐賀藩 P29

江戸時代末期1835天保6鍋島直正

直正が右近衛少将に昇任。郷土史に輝く人びと

江戸時代末期1859安政6鍋島直正

直正が中将に昇任。郷土史に輝く人びと P48

12月17日

安土桃山時代1593文禄2慶誾尼 豊臣秀吉

慶誾尼(84才)が名護屋の秀吉にお歳暮として精米と白鶏、酒樽を送ったら、自筆の朱印礼状を得る。鶏林(朝鮮半島のこと)に白鶏をかけたであろう、と秀吉驚いている。尼寺の握り飯もてなしを先日受けたばかりなので、秀吉はことのほか、慶誾尼の機略に驚く。われらの郷土 昔の今日 1月の巻

江戸時代末期1853嘉永6本島藤大夫 中林奇輔

佐賀藩士の本島藤大夫が精煉方の中林奇輔と一緒に、幕府の人間に従って、ロシア艦を視察。われらの郷土 昔の今日 1月の巻

12月18日

江戸時代末期1839天保10鍋島直正

鍋島直正が公金2万両を拝借できる。郷土史に輝く人々 P46

明治時代1871明治4江藤新平

江藤新平が、華士族、卒の職業選択自由を許可。江藤新平と明治維新 P222

12月19日

江戸時代末期1862文久2鍋島直正

鍋島直正が参内、攘夷の勅を拝受、さらに江戸に向かう。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

明治時代1870明治3佐野常民

2か月前に兵部省を任官された佐野常民がこの日新たに工部省への出仕が決まった。工部省は閏10月20日に設省されたばかりで鉄道、電信、製鉄、灯明台などを所管し、各種の官業を起こし、近代的な技術を取り入れるという、いわば、日本の近代化を促進するための中心期間であった。佐野は主に灯台事業を担当した。日赤の創始者 佐野常民 P50

12月20日

安土桃山時代1574天正2龍造寺隆信 鍋島直茂

龍造寺隆信がはじめた平井経治の高城攻めにおいて、直茂が城に乗りこみ落城させる。龍造寺隆信 P274

江戸時代中期1699元禄12鍋島藩

長崎喧嘩起こる。(長崎にて)郷土史に輝く人びと P263

江戸時代末期1862文久2鍋島直正

鍋島直正、京都から江戸に向かう。郷土史に輝く人びと P49

明治時代1868明治元江藤新平

江藤新平、麹町の鍋島直正を藩邸に見舞った帰り道(葵町の別邸?)11時過ぎ、芝の琴平神社で黒装束の刺客に襲われるが、無事。このときの地染めの羽織は本丸歴史館にある。片桐さん講話より

12月21日

江戸時代末期1839天保10鍋島直正

鍋島直正が西の丸普請で幕府から借料した二万両が返済しなくてよいことになる。幕末の鍋島佐賀藩 P91

明治時代1868明治元江藤新平

江藤新平を襲った輩が藩邸に自首。池田宮助30歳、村山甚雄[年齢不詳)、百内栄次19歳、袋貞十20歳以上4名は藩邸にて切腹。染川某は長崎方面へ逃亡。片桐さん講話より

明治時代1868明治元鍋島直正

鍋島直正に岩倉具視が訪ねてくる。神野の茶屋で応接。岩倉の子息の弘道館入学の件。幕末の鍋島佐賀藩 P296

12月22日

安土桃山時代1578天正6龍造寺隆信

田尻宗達が龍造寺氏に通じ、両者起請文をとりかわす。佐賀県史(上巻)年表

明治時代1885明治18佐野常民

当時元老院の議長だった佐野常民が、宮中顧問官に任命され、就任。約3年務めた元老院議長を退く。日赤の創始者 佐野常民 P71

12月23日

明治時代1873明治6江藤新平

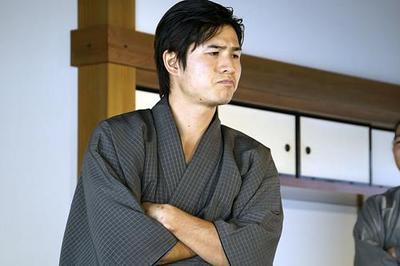

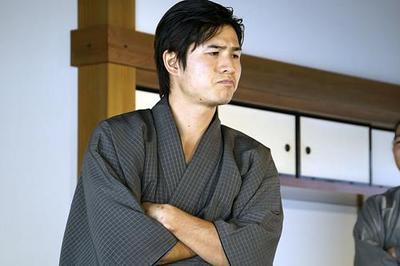

▲歴史寸劇『さがんもん』のヒトコマ

結成された征韓党が江藤新平を党首にそえようと決める(城下町の煙草屋に25人の有志が集まり公然名を挙げる)⇒本人への交渉は後日"江藤新平と明治維新 P277郷土史に輝く人々「島義勇 」 P127"

12月24日

江戸時代末期1850嘉永3枝吉神陽

吉田松陰が佐賀にきて、弘道館を訪れ枝吉神陽に会う(松陰の『西遊日記』より)。後日書簡に「肥前にて枝吉平左衛門必ずお尋ねなさるべく候へ共、奇男子と存じ奉り候」と記している。松陰はその日のうちに佐賀を発つ。楠公義祭同盟 P60

江戸時代末期1867慶応3鍋島直正 大隈重信

「小御所会議」の事情を大隈重信が鍋島直正へ報告 佐賀藩がはじめて中央政界に乗り出すきっかけとなる。佐賀市史3 P10

明治時代1889明治22大木喬任

山縣有朋首相内閣において、大木が枢密院議長となる。大木喬任年譜考 P450

12月25日

安土桃山時代1583天正11龍造寺隆信

龍造寺隆信、田尻氏に巨瀬の地200町を与える。ネット年表

明治時代1878明治11久米邦武

久米邦武、「米欧回覧実記」編集を成功したことにより、賞金500円を下賜される久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を P159

12月26日

江戸時代末期1866慶応2佐野常民 小出千之助

▲パリ万博から帰ってきた佐野常民(歴史寸劇『良いではないか。』より)

パリ万博の準備のため、佐野と小出が佐賀藩の磁器を中心に出品物を選び出し、この日にイギリス商船イースタン・クイーン号で送りだした。日赤の創始者 佐野常民 P33

江戸時代末期1867慶応3鍋島直正

佐賀藩士大隈と直正らとの話合いの結果、佐賀藩士に自由行動が許される。佐賀藩士に活動の途が開かれる。江藤、副島はただちに京へ。大木喬任年譜考 P36

明治時代1872明治5島義勇

▲侍従時代の島義勇。KYの江藤からグサッと(歴史寸劇『酒もってこい」のヒトコマ)

天皇の侍従として若い天皇を相撲と撃剣で鍛えていた島、任を解かれ、秋田県権令となる。 郷土史に輝く人びと P111 P116

12月27日

江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

幕府が鍋島直正の治績を賞賛。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学第三回目を希望。幕府応接掛に随行して本島・中村の両名をロシア船を訪問させている。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

江戸時代末期1854安政元鍋島直正

川路左衛門尉 安部正弘老中阿部正弘が江川太郎左衛門の反射炉構築に佐賀藩に支援するよう指令。(川路左衛門尉が書簡で安部正弘に依頼している)※韮山反射炉鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

12月28日

江戸時代末期1822文政5佐野常民

佐賀市早津江の藩士下村充よしの五男として誕生。(幼名・鱗三郎)日赤の創始者 佐野常民 P8

江戸時代末期1846弘化3鍋島直正

鍋島直正がオランダ式新銃350丁を徒組に支給。郷土史に輝く人びと P47

明治時代1873明治6江藤新平

江藤新平が病気療養を名目に御用滞在を免じて帰県を要望したが許可されず。江藤新平と明治維新 P278

12月29日

平安時代1187文治3八幡神社

龍造八幡神宮設立枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

安土桃山時代1597慶長2鍋島直茂 勝茂 龍造寺軍

慶長の役)蔚山城の加藤清正以下守備兵を救援するため鍋島軍が西生浦に到着。文禄・慶長の役 P235

江戸時代初期1638寛永15鍋島勝茂

鍋島勝茂、原城攻めの軍令違反のための閉門を許される。(6月29日~)佐賀県史(中巻) 年表

江戸時代末期1836天保7鍋島直正

凶作により、飢と寒に苦しむ者が出てくる。幕末の鍋島佐賀藩 P68

12月30日

江戸時代初期1619元和5鍋島元茂

鍋島元茂(三平)が元服する。ネット年表

12月31日

室町時代1554天文23神代勝利

神代勝利、龍造寺の熊野川代官所襲撃開始。龍造寺隆信 P148

毎日が記念日!

「今日は何の日?佐賀暦」は今回が最終回となります。

この一年、時には、UPする日が遅れてしまい

申し訳ございませんでしたが、

なんとか、記録し続けることができました~

来年は維新150年の年とのことですので

この佐賀暦が完成できたので、毎日ご覧になっていただくことで

佐賀の歴史好きの方には楽しさもひとしおになれば、と思っております!

それでは

12月16日~12月31日の出来事をご紹介します。

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

12月16日

江戸時代末期1832天保3鍋島直正

鍋島直正が「獄舎に入れられている者の罪状を入獄した年月日を記し急いで差し出すように」と指示。幕末の鍋島佐賀藩 P29

江戸時代末期1835天保6鍋島直正

直正が右近衛少将に昇任。郷土史に輝く人びと

江戸時代末期1859安政6鍋島直正

直正が中将に昇任。郷土史に輝く人びと P48

12月17日

安土桃山時代1593文禄2慶誾尼 豊臣秀吉

慶誾尼(84才)が名護屋の秀吉にお歳暮として精米と白鶏、酒樽を送ったら、自筆の朱印礼状を得る。鶏林(朝鮮半島のこと)に白鶏をかけたであろう、と秀吉驚いている。尼寺の握り飯もてなしを先日受けたばかりなので、秀吉はことのほか、慶誾尼の機略に驚く。われらの郷土 昔の今日 1月の巻

江戸時代末期1853嘉永6本島藤大夫 中林奇輔

佐賀藩士の本島藤大夫が精煉方の中林奇輔と一緒に、幕府の人間に従って、ロシア艦を視察。われらの郷土 昔の今日 1月の巻

12月18日

江戸時代末期1839天保10鍋島直正

鍋島直正が公金2万両を拝借できる。郷土史に輝く人々 P46

明治時代1871明治4江藤新平

江藤新平が、華士族、卒の職業選択自由を許可。江藤新平と明治維新 P222

12月19日

江戸時代末期1862文久2鍋島直正

鍋島直正が参内、攘夷の勅を拝受、さらに江戸に向かう。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

明治時代1870明治3佐野常民

2か月前に兵部省を任官された佐野常民がこの日新たに工部省への出仕が決まった。工部省は閏10月20日に設省されたばかりで鉄道、電信、製鉄、灯明台などを所管し、各種の官業を起こし、近代的な技術を取り入れるという、いわば、日本の近代化を促進するための中心期間であった。佐野は主に灯台事業を担当した。日赤の創始者 佐野常民 P50

12月20日

安土桃山時代1574天正2龍造寺隆信 鍋島直茂

龍造寺隆信がはじめた平井経治の高城攻めにおいて、直茂が城に乗りこみ落城させる。龍造寺隆信 P274

江戸時代中期1699元禄12鍋島藩

長崎喧嘩起こる。(長崎にて)郷土史に輝く人びと P263

江戸時代末期1862文久2鍋島直正

鍋島直正、京都から江戸に向かう。郷土史に輝く人びと P49

明治時代1868明治元江藤新平

江藤新平、麹町の鍋島直正を藩邸に見舞った帰り道(葵町の別邸?)11時過ぎ、芝の琴平神社で黒装束の刺客に襲われるが、無事。このときの地染めの羽織は本丸歴史館にある。片桐さん講話より

12月21日

江戸時代末期1839天保10鍋島直正

鍋島直正が西の丸普請で幕府から借料した二万両が返済しなくてよいことになる。幕末の鍋島佐賀藩 P91

明治時代1868明治元江藤新平

江藤新平を襲った輩が藩邸に自首。池田宮助30歳、村山甚雄[年齢不詳)、百内栄次19歳、袋貞十20歳以上4名は藩邸にて切腹。染川某は長崎方面へ逃亡。片桐さん講話より

明治時代1868明治元鍋島直正

鍋島直正に岩倉具視が訪ねてくる。神野の茶屋で応接。岩倉の子息の弘道館入学の件。幕末の鍋島佐賀藩 P296

12月22日

安土桃山時代1578天正6龍造寺隆信

田尻宗達が龍造寺氏に通じ、両者起請文をとりかわす。佐賀県史(上巻)年表

明治時代1885明治18佐野常民

当時元老院の議長だった佐野常民が、宮中顧問官に任命され、就任。約3年務めた元老院議長を退く。日赤の創始者 佐野常民 P71

12月23日

明治時代1873明治6江藤新平

▲歴史寸劇『さがんもん』のヒトコマ

結成された征韓党が江藤新平を党首にそえようと決める(城下町の煙草屋に25人の有志が集まり公然名を挙げる)⇒本人への交渉は後日"江藤新平と明治維新 P277郷土史に輝く人々「島義勇 」 P127"

12月24日

江戸時代末期1850嘉永3枝吉神陽

吉田松陰が佐賀にきて、弘道館を訪れ枝吉神陽に会う(松陰の『西遊日記』より)。後日書簡に「肥前にて枝吉平左衛門必ずお尋ねなさるべく候へ共、奇男子と存じ奉り候」と記している。松陰はその日のうちに佐賀を発つ。楠公義祭同盟 P60

江戸時代末期1867慶応3鍋島直正 大隈重信

「小御所会議」の事情を大隈重信が鍋島直正へ報告 佐賀藩がはじめて中央政界に乗り出すきっかけとなる。佐賀市史3 P10

明治時代1889明治22大木喬任

山縣有朋首相内閣において、大木が枢密院議長となる。大木喬任年譜考 P450

12月25日

安土桃山時代1583天正11龍造寺隆信

龍造寺隆信、田尻氏に巨瀬の地200町を与える。ネット年表

明治時代1878明治11久米邦武

久米邦武、「米欧回覧実記」編集を成功したことにより、賞金500円を下賜される久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を P159

12月26日

江戸時代末期1866慶応2佐野常民 小出千之助

▲パリ万博から帰ってきた佐野常民(歴史寸劇『良いではないか。』より)

パリ万博の準備のため、佐野と小出が佐賀藩の磁器を中心に出品物を選び出し、この日にイギリス商船イースタン・クイーン号で送りだした。日赤の創始者 佐野常民 P33

江戸時代末期1867慶応3鍋島直正

佐賀藩士大隈と直正らとの話合いの結果、佐賀藩士に自由行動が許される。佐賀藩士に活動の途が開かれる。江藤、副島はただちに京へ。大木喬任年譜考 P36

明治時代1872明治5島義勇

▲侍従時代の島義勇。KYの江藤からグサッと(歴史寸劇『酒もってこい」のヒトコマ)

天皇の侍従として若い天皇を相撲と撃剣で鍛えていた島、任を解かれ、秋田県権令となる。 郷土史に輝く人びと P111 P116

12月27日

江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

幕府が鍋島直正の治績を賞賛。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学第三回目を希望。幕府応接掛に随行して本島・中村の両名をロシア船を訪問させている。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

江戸時代末期1854安政元鍋島直正

川路左衛門尉 安部正弘老中阿部正弘が江川太郎左衛門の反射炉構築に佐賀藩に支援するよう指令。(川路左衛門尉が書簡で安部正弘に依頼している)※韮山反射炉鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

12月28日

江戸時代末期1822文政5佐野常民

佐賀市早津江の藩士下村充よしの五男として誕生。(幼名・鱗三郎)日赤の創始者 佐野常民 P8

江戸時代末期1846弘化3鍋島直正

鍋島直正がオランダ式新銃350丁を徒組に支給。郷土史に輝く人びと P47

明治時代1873明治6江藤新平

江藤新平が病気療養を名目に御用滞在を免じて帰県を要望したが許可されず。江藤新平と明治維新 P278

12月29日

平安時代1187文治3八幡神社

龍造八幡神宮設立枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

安土桃山時代1597慶長2鍋島直茂 勝茂 龍造寺軍

慶長の役)蔚山城の加藤清正以下守備兵を救援するため鍋島軍が西生浦に到着。文禄・慶長の役 P235

江戸時代初期1638寛永15鍋島勝茂

鍋島勝茂、原城攻めの軍令違反のための閉門を許される。(6月29日~)佐賀県史(中巻) 年表

江戸時代末期1836天保7鍋島直正

凶作により、飢と寒に苦しむ者が出てくる。幕末の鍋島佐賀藩 P68

12月30日

江戸時代初期1619元和5鍋島元茂

鍋島元茂(三平)が元服する。ネット年表

12月31日

室町時代1554天文23神代勝利

神代勝利、龍造寺の熊野川代官所襲撃開始。龍造寺隆信 P148

2017年12月04日

今日は何の日★佐賀暦 12月1日~12月15日

お待たせしましたっ!

毎日が記念日!

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

12月1日~12月15日の出来事をご紹介します

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

12月1日

安土桃山時代1578天正6龍造寺隆信

龍造寺隆信が、筑後に進出したが戦線が芳しい結果を得られないので、筑前を視察しようと、この日、酒見の陣を払って、筑前へ。秋月種実、筑紫広門らの案内で、大友方の立花、岩屋、宝満の諸城攻めを評議するが、守りが堅いのでいったん佐賀に帰陣。「風雲 肥前戦国武将史」 P77

安土桃山時代1595文禄4鍋島直茂

秀吉が鍋島直茂に養父郡内において知行5700石を与える。佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1859安政6鍋島直正

江戸城本丸炎上につき二万両を献金。郷土史に輝く人びと P48

12月2日

江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

鍋島直正、伊王島、神ノ島の砲台築造に着手。(本島藤大夫、田代孫三郎)鍋島閑叟(杉谷昭) P30

江戸時代末期1856安政3鍋島直正

田代孫三郎、杉谷雍助らが佐賀より江川塾へ出発する。郷土史に輝く人びと P48

江戸時代末期1862文久2鍋島直正

鍋島直正、初めて参内する。郷土史に輝く人びと P49

12月3日

室町時代1558永禄元"龍造寺隆信

神代勝利 江上"長者林の戦い・河上実相院の座主増純の斡旋で龍造寺、江上、神代、千葉、少弐の和平が整う。今後、異心あるべからずと一紙の起請文に隆信、勝利、江上武種と3人の名をつらね、神名に血を注いで、川上神社の神殿に納める。(しかし翌年正月すぐに隆信は急に軍を起して、勢福寺城を包囲。ついに江上武種は降参して筑後に落ちることになる)"龍造寺隆信 P167

「風雲 肥前戦国武将史」"

江戸時代末期1841天保12鍋島直正

鍋島直正が真田信濃守と面談。蒲池直與(なおとも)を寺社奉行にしたい、という再びの申し出を断る。(11月3日から続く)幕末の鍋島佐賀藩 P96

明治時代1876明治9大木喬任

大木喬任 司法卿として士族反乱の処罰を決め、「萩の乱」の首謀者前原一誠らを臨時裁判で斬首判決。大木喬任年譜考 P232

12月4日

明治時代1868明治元大木喬任

大木喬任 参与のまま東京府知事も兼任。(初代知事烏丸光徳の後任で2代目)大木喬任年譜考 P66

明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が博愛社仮事務所で第一回社員総会を開く。日赤の創始者 佐野常民 P101

12月5日

江戸時代後期1777安永6古賀穀堂

古賀穀堂が、古賀精里の長子として佐賀市西精(現在の佐賀市精町)に生まれる。幕末の鍋島佐賀藩 P13

江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が伊東玄朴を藩御用一代侍に任用。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

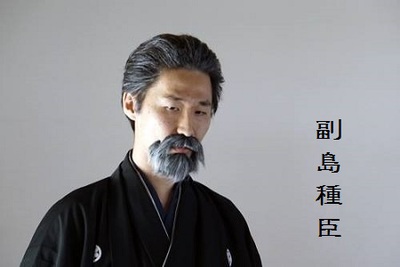

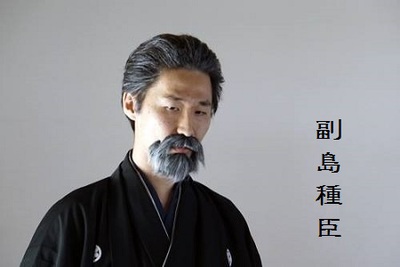

明治時代1877明治10年副島種臣

清国へ再びの出国。横浜より漫遊に出る。「副島種臣と明治国家」P38

12月6日

江戸時代末期1804文化元佐賀藩

ロシア使節レザノフが長崎に来航したため、藩士数百人が長崎に出張する。楠公義祭同盟 年表

江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

鍋島直正が田安家の筆姫と再婚。(入輿は弘化4年12月23日)郷土史に輝く人びと P47

明治時代1871明治4久米邦武

岩倉大使遣欧使節に加わっている久米邦武がサンフランシスコへ到着。郷土史に輝く人びと P213

12月7日

江戸時代末期1814文化11鍋島直正

鍋島直正誕生。鍋島斉直の嫡子として江戸藩邸で生まれる。鍋島閑叟(杉谷昭) P229 ※11月7日説あり

江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が文武に精励するよう指示をしたという記録が残る。内容的には、武芸熟達の士はいるが、どうも文の方が教える者が手薄く人物に欠けるので江戸その他へ遊学に出すよう弘道館に指示している。幕末の鍋島佐賀藩 P22

江戸時代末期1841天保12鍋島直正

鍋島直正に再び真田信濃守から使いがくる。蒲池直與(なおとも)を寺社奉行にしたい、という申し出を 越前守に話したから案じることはないと言われる。(11月3日から続く)幕末の鍋島佐賀藩 P97

江戸時代末期1856安政3島義勇

島義勇が蝦夷地に到着。鍋島閑叟(杉谷昭) P60

江戸時代末期1861文久元鍋島直正

鍋島直正が隠居して閑叟と号する。48歳。郷土史に輝く人びと P49

江戸時代末期1865慶応元江藤新平

蟄居中の江藤新平が友人の牟田口孝太郎に同道して密かに藩境を超え、太宰府に赴き、五卿流れで太宰府に来ていた三条実美に面会に行き、志を述べる。これが三条実美が江藤を信頼して後日支援するきっかけとなったとされる。また江藤はこのときのことを佐賀に帰り、副島、大隈、大木らに話し、3人は感銘をうけ、藩主を動かそうと計画を練ることになる南白江藤新平実伝 P105

明治時代1870明治3鍋島直正

鍋島直正の病状が悪化。郷土史に輝く人びと P50

明治時代1902明治35佐野常民

佐野常民没(81歳)麹町区三年町の自宅にて。(享年79歳とも書かれている)佐賀市史3 年表 「日赤の創始者 佐野常民」 P207

12月8日

江戸時代末期1854安政元荒井石見守

長崎奉行荒井石見守が佐賀に立ち寄る。プチャーチンからの修交を求められていて、先に佐賀に入った川路奉行らが直正らと相談していたが、荒井石見守がついに佐賀についたので、幕府方が全員そろい、急ぎ長崎に向かう。われらの郷土 昔の今日 1月の巻

12月9日

安土桃山時代1579天正7龍造寺隆信

田尻鑑種が龍造寺氏に通じ、両者起請文をとりかわす。佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1867慶応3大隈重信

大隈重信が京都で王政復古大号令を聞く。※その後急きょ佐賀に帰藩、鍋島直正との会見を申し入れ、執政原田小四郎の尽力で請役以下藩政府要員列席の下、異例の会見が実現することになる。"鍋島閑叟(杉谷昭) P60

※後は楠公義祭同盟 年表。日付については、年表では12月9日以降と記されている。12月26日の自由行動許可につながる。

"

12月10日

江戸時代初期1637寛永14鍋島元茂

鍋島元茂、原城下大江浜に陣す。ネット年表

12月11日

安土桃山時代1577天正5龍造寺隆信

龍造寺隆信が今里弁都ら萱瀬衆と長崎県大村市宮代町付近で戦う。「朝追い岳の戦い」。この日より2日間闘うが結局龍造寺の勝利となる。地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県下 長崎県 P598

12月12日

江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

佐賀藩、反射炉溶鉄を初めて行ったが失敗。鍋島閑叟(杉谷昭) P28

明治時代1896明治29佐野常民

佐野常民73歳。40日間におよぶ最後の九州巡行を終えてこの日に帰京。

▲歴史寸劇「故郷(くに)ば、錦で。」は、この時の九州巡行のある一日の御話です

12月13日

安土桃山時代1575天正3龍造寺隆信 大村純忠

龍造寺隆信、大村方の萱牟田城を襲撃。龍造寺隆信 P293

12月14日

江戸時代末期1818文政元

この年の人別銀、一人二匁。ネット年表

明治時代1868明治元鍋島直正

鍋島直正が入京。 15日参内郷土史に輝く人びと P50

明治時代1875明治8大木喬任

大木喬任が刑法草案第三章28条9条において、議論のみ多くして無益に時日を費やすとして、この日より、係員が下調べをしてそれをもとにして各員の合議をするスタイルに改めた。そうして「日本帝国刑法初案」を起草編纂することとなった。大木喬任年譜考 P208

明治時代1876明治9大木喬任

大木喬任が前原一誠らが起こした萩の乱の戦後処理を司法卿として行ない、この日帰京。裁判においては、処刑直前に酒と生卵がふるまわれて酒宴を催すなど、大久保利通が裁いた「佐賀の役」とは対照的に温かい対応だったという。大木喬任年譜考 P235

明治時代1891明治24大木喬任

大木喬任が中学校令を改定。森有礼が1886年に設定した内容のうち、一府県一校設置を撤廃し、数校設置を認める。また一校も設置しなくてもいいとした。このことにより、尋常中学校は質量ともに拡大した。大木喬任年譜考 P495

12月15日

江戸時代末期1831天保2伊東玄朴

伊東玄朴(蘭医)が藩御用一代侍に召抱えられる(直正の深い配慮?)佐賀県史(中巻)年表

明治時代1868明治元鍋島直正

鍋島直正が参内。郷土史に輝く人びと P50

毎日が記念日!

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

12月1日~12月15日の出来事をご紹介します

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

12月1日

安土桃山時代1578天正6龍造寺隆信

龍造寺隆信が、筑後に進出したが戦線が芳しい結果を得られないので、筑前を視察しようと、この日、酒見の陣を払って、筑前へ。秋月種実、筑紫広門らの案内で、大友方の立花、岩屋、宝満の諸城攻めを評議するが、守りが堅いのでいったん佐賀に帰陣。「風雲 肥前戦国武将史」 P77

安土桃山時代1595文禄4鍋島直茂

秀吉が鍋島直茂に養父郡内において知行5700石を与える。佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1859安政6鍋島直正

江戸城本丸炎上につき二万両を献金。郷土史に輝く人びと P48

12月2日

江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

鍋島直正、伊王島、神ノ島の砲台築造に着手。(本島藤大夫、田代孫三郎)鍋島閑叟(杉谷昭) P30

江戸時代末期1856安政3鍋島直正

田代孫三郎、杉谷雍助らが佐賀より江川塾へ出発する。郷土史に輝く人びと P48

江戸時代末期1862文久2鍋島直正

鍋島直正、初めて参内する。郷土史に輝く人びと P49

12月3日

室町時代1558永禄元"龍造寺隆信

神代勝利 江上"長者林の戦い・河上実相院の座主増純の斡旋で龍造寺、江上、神代、千葉、少弐の和平が整う。今後、異心あるべからずと一紙の起請文に隆信、勝利、江上武種と3人の名をつらね、神名に血を注いで、川上神社の神殿に納める。(しかし翌年正月すぐに隆信は急に軍を起して、勢福寺城を包囲。ついに江上武種は降参して筑後に落ちることになる)"龍造寺隆信 P167

「風雲 肥前戦国武将史」"

江戸時代末期1841天保12鍋島直正

鍋島直正が真田信濃守と面談。蒲池直與(なおとも)を寺社奉行にしたい、という再びの申し出を断る。(11月3日から続く)幕末の鍋島佐賀藩 P96

明治時代1876明治9大木喬任

大木喬任 司法卿として士族反乱の処罰を決め、「萩の乱」の首謀者前原一誠らを臨時裁判で斬首判決。大木喬任年譜考 P232

12月4日

明治時代1868明治元大木喬任

大木喬任 参与のまま東京府知事も兼任。(初代知事烏丸光徳の後任で2代目)大木喬任年譜考 P66

明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が博愛社仮事務所で第一回社員総会を開く。日赤の創始者 佐野常民 P101

12月5日

江戸時代後期1777安永6古賀穀堂

古賀穀堂が、古賀精里の長子として佐賀市西精(現在の佐賀市精町)に生まれる。幕末の鍋島佐賀藩 P13

江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が伊東玄朴を藩御用一代侍に任用。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

明治時代1877明治10年副島種臣

清国へ再びの出国。横浜より漫遊に出る。「副島種臣と明治国家」P38

12月6日

江戸時代末期1804文化元佐賀藩

ロシア使節レザノフが長崎に来航したため、藩士数百人が長崎に出張する。楠公義祭同盟 年表

江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

鍋島直正が田安家の筆姫と再婚。(入輿は弘化4年12月23日)郷土史に輝く人びと P47

明治時代1871明治4久米邦武

岩倉大使遣欧使節に加わっている久米邦武がサンフランシスコへ到着。郷土史に輝く人びと P213

12月7日

江戸時代末期1814文化11鍋島直正

鍋島直正誕生。鍋島斉直の嫡子として江戸藩邸で生まれる。鍋島閑叟(杉谷昭) P229 ※11月7日説あり

江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が文武に精励するよう指示をしたという記録が残る。内容的には、武芸熟達の士はいるが、どうも文の方が教える者が手薄く人物に欠けるので江戸その他へ遊学に出すよう弘道館に指示している。幕末の鍋島佐賀藩 P22

江戸時代末期1841天保12鍋島直正

鍋島直正に再び真田信濃守から使いがくる。蒲池直與(なおとも)を寺社奉行にしたい、という申し出を 越前守に話したから案じることはないと言われる。(11月3日から続く)幕末の鍋島佐賀藩 P97

江戸時代末期1856安政3島義勇

島義勇が蝦夷地に到着。鍋島閑叟(杉谷昭) P60

江戸時代末期1861文久元鍋島直正

鍋島直正が隠居して閑叟と号する。48歳。郷土史に輝く人びと P49

江戸時代末期1865慶応元江藤新平

蟄居中の江藤新平が友人の牟田口孝太郎に同道して密かに藩境を超え、太宰府に赴き、五卿流れで太宰府に来ていた三条実美に面会に行き、志を述べる。これが三条実美が江藤を信頼して後日支援するきっかけとなったとされる。また江藤はこのときのことを佐賀に帰り、副島、大隈、大木らに話し、3人は感銘をうけ、藩主を動かそうと計画を練ることになる南白江藤新平実伝 P105

明治時代1870明治3鍋島直正

鍋島直正の病状が悪化。郷土史に輝く人びと P50

明治時代1902明治35佐野常民

佐野常民没(81歳)麹町区三年町の自宅にて。(享年79歳とも書かれている)佐賀市史3 年表 「日赤の創始者 佐野常民」 P207

12月8日

江戸時代末期1854安政元荒井石見守

長崎奉行荒井石見守が佐賀に立ち寄る。プチャーチンからの修交を求められていて、先に佐賀に入った川路奉行らが直正らと相談していたが、荒井石見守がついに佐賀についたので、幕府方が全員そろい、急ぎ長崎に向かう。われらの郷土 昔の今日 1月の巻

12月9日

安土桃山時代1579天正7龍造寺隆信

田尻鑑種が龍造寺氏に通じ、両者起請文をとりかわす。佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1867慶応3大隈重信

大隈重信が京都で王政復古大号令を聞く。※その後急きょ佐賀に帰藩、鍋島直正との会見を申し入れ、執政原田小四郎の尽力で請役以下藩政府要員列席の下、異例の会見が実現することになる。"鍋島閑叟(杉谷昭) P60

※後は楠公義祭同盟 年表。日付については、年表では12月9日以降と記されている。12月26日の自由行動許可につながる。

"

12月10日

江戸時代初期1637寛永14鍋島元茂

鍋島元茂、原城下大江浜に陣す。ネット年表

12月11日

安土桃山時代1577天正5龍造寺隆信

龍造寺隆信が今里弁都ら萱瀬衆と長崎県大村市宮代町付近で戦う。「朝追い岳の戦い」。この日より2日間闘うが結局龍造寺の勝利となる。地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県下 長崎県 P598

12月12日

江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

佐賀藩、反射炉溶鉄を初めて行ったが失敗。鍋島閑叟(杉谷昭) P28

明治時代1896明治29佐野常民

佐野常民73歳。40日間におよぶ最後の九州巡行を終えてこの日に帰京。

▲歴史寸劇「故郷(くに)ば、錦で。」は、この時の九州巡行のある一日の御話です

12月13日

安土桃山時代1575天正3龍造寺隆信 大村純忠

龍造寺隆信、大村方の萱牟田城を襲撃。龍造寺隆信 P293

12月14日

江戸時代末期1818文政元

この年の人別銀、一人二匁。ネット年表

明治時代1868明治元鍋島直正

鍋島直正が入京。 15日参内郷土史に輝く人びと P50

明治時代1875明治8大木喬任

大木喬任が刑法草案第三章28条9条において、議論のみ多くして無益に時日を費やすとして、この日より、係員が下調べをしてそれをもとにして各員の合議をするスタイルに改めた。そうして「日本帝国刑法初案」を起草編纂することとなった。大木喬任年譜考 P208

明治時代1876明治9大木喬任

大木喬任が前原一誠らが起こした萩の乱の戦後処理を司法卿として行ない、この日帰京。裁判においては、処刑直前に酒と生卵がふるまわれて酒宴を催すなど、大久保利通が裁いた「佐賀の役」とは対照的に温かい対応だったという。大木喬任年譜考 P235

明治時代1891明治24大木喬任

大木喬任が中学校令を改定。森有礼が1886年に設定した内容のうち、一府県一校設置を撤廃し、数校設置を認める。また一校も設置しなくてもいいとした。このことにより、尋常中学校は質量ともに拡大した。大木喬任年譜考 P495

12月15日

江戸時代末期1831天保2伊東玄朴

伊東玄朴(蘭医)が藩御用一代侍に召抱えられる(直正の深い配慮?)佐賀県史(中巻)年表

明治時代1868明治元鍋島直正

鍋島直正が参内。郷土史に輝く人びと P50

2017年11月16日

今日は何の日?佐賀暦 11月16日~11月30日の巻

毎日が記念日!

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

11月16日~11月30日の出来事をご紹介します

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の

歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

11月16日

江戸時代末期1836天保7鍋島直正

田中津左衛門、今宿江にて水雷発射実験を行なう。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲西洋の技術を次々に自らのものにする鍋島直正

明治時代1872明治5久米邦武

ロンドンを立ってカレー経由パリ着"郷土史に輝く人びと P213

久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表"

11月17日

江戸時代末期1838天保9鍋島直正

直正が軍用貯蓄を命令。郷土史に輝く人びと P46

明治時代1891明治24大木喬任

文部大臣大木喬任、「小学校教則大綱」を発布。これにより小学校令施行のために必要な諸規則は全部発布された。各府県に対して「訓令第五号」に明確な教育思想を表して発布。大木喬任年譜考 P489

▲歴史寸劇「酒もってこい!」は義務教育の案を練るある夜の大木喬任の物語

11月18日

江戸時代末期1853嘉永6江藤新平

江藤新平、ロシアの植民地政策の国際的危機感を表明し、攘夷論を唱え、「露西亜書翰和解」を記す。楠公義祭同盟

▲江藤新平、国の行方を案じる

11月19日

安土桃山時代1578天正6龍造寺隆信

龍造寺隆信が、筑後に進出。大友が日向に進出し、島津と戦っている隙を狙って、近国に出撃し、大友の旗下の諸将を従える狙い。総勢20000余で三潴郡酒見村に布陣。(先陣鍋島直茂、二陣納富家景、三陣龍造寺家晴、四陣松浦勢、五陣後藤家信、六陣龍造寺長信、七陣江上家種、八陣馬場鑑周、九陣神代長良、神代正忠、千布家利、しんがりは隆信の旗本)「風雲 肥前戦国武将史」 P76

11月20日

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正が老中阿部伊勢守に三支藩の参勤と公役の免除を依頼する。(翌年認められる)幕末の鍋島佐賀藩 P171

▲藩主としての鍋島直正は江戸幕府との難しい交渉を数多く成功させる

江戸時代末期1861文久元鍋島直正

鍋島直正が隠居。(閑叟と号する※号の名乗りは江戸城に挨拶に行った12月1日という説もあり)鍋島閑叟(杉谷昭) P126

▲歴史寸劇「茶飲みに来んか?」は隠居した後の藩士との交流を描く

11月21日

室町時代1544天文13"龍造寺剛忠 以下 龍造寺一門"

少弐冬尚が龍造寺剛忠に、反逆した有馬氏討伐を命令。龍造寺一門で出撃。一手は上松浦へ。一手は多久の梶峰城へ、一手は有馬を討つため杵島郡の長島へ。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P72

11月22日

室町時代1544天文13"龍造寺剛忠 以下 龍造寺一門"

早朝、上松浦に向かった一手の将、龍造寺盛家が、日在城の東、竜川(伊万里市立川)に着陣し、そこに鶴田氏の一族ら松浦党が押し寄せ、大激戦に。龍造寺盛家、家久、信以らが戦死。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P72

11月23日

江戸時代末期1837天保8鍋島直正

鍋島直正が江戸城で老中脇坂中務太舗より長崎警備が行き届いていると褒められる。さらに「御家来も能力のある者が多いと聞いている」と言われ、このことを国元に知らせるように指示している。幕末の鍋島佐賀藩 P77

▲鍋島直正、褒められる

11月24日

江戸時代末期1837天保8鍋島直堯

小城藩、酒造米を従来の半高にする。ネット年表

11月25日

江戸時代末期1867慶応3鍋島茂昌

戊辰戦争・武雄鍋島軍帰国。ネット年表

11月26日

安土桃山時代1574天正2龍造寺隆信

龍造寺隆信、 平井経治の高城攻めを城の北一間堀口、東白川口、湯崎川津口、小塚口、搦め手口から開始。一進一退が続く。"龍造寺隆信 P273「風雲 肥前戦国武将史」 P71"

11月27日

安土桃山時代1583天正11龍造寺隆信

龍造寺隆信、田尻鑑種、和議成立。龍造寺隆信 P348

江戸時代末期1813文化10鍋島安房(茂真)

誕生する枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

▲歴史寸劇「あの夜のままで。」は鍋島安房も参加した義祭同盟の後の賢人たちに与えた意義を紹介する

明治時代1870明治3江藤新平

江藤新平、憲法の大切さの啓蒙のため、第一回国法会議(憲法制定会議)を開く。天皇も出るなど、大がかりなものにして定例化を図ったが、先細りとなる。※日本で憲法ができる19年前。幕末維新と佐賀藩 P129

▲法のもとに万民が平等な世界を作ろうと邁進する江藤新平

明治時代1871明治4相良知安

相良知安が、「職務上非違の行為あり」と言い渡しを受けただけで無罪釈放となる。郷土史に輝く人びと P290

明治時代1873明治6朝倉弾蔵 征韓党

前月結成された佐賀の征韓党のもとへ東京から帰った朝倉弾蔵、中嶋鼎蔵らが戻り、東京で征韓論が敗れたことを知らせる。党の若者が激昂する。27日~28日続く郷土史に輝く人びと P126

11月28日

明治時代1873明治6朝倉弾蔵 征韓党

前月結成された佐賀の征韓党のもとへ東京から帰った朝倉弾蔵、中嶋鼎蔵らが戻り、東京で征韓論が敗れたことを知らせる。党の若者が激昂する。27日~28日続く郷土史に輝く人びと P126

安土桃山時代1580天正8龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並が龍造寺隆信に降伏。龍造寺隆信 P326

安土桃山時代1588天正16鍋島 龍造寺

龍造寺政家が、その子長法師丸を鍋島直茂の養子にする。佐賀県史(上巻)年表

明治時代1872明治5江藤新平

江藤新平、司令省達第46号を発布。これは「地方官の専横や怠慢によって人民の権利が侵害された場合は、人民は裁判所に訴えて救済を求めることができる」という法で当時は突拍子もなく思えたが、人民からは大歓迎された。幕末維新と佐賀藩 P158

▲江藤新平のこの施策が後の「尾去沢事件」の発覚につながる

11月29日

江戸時代中期1695元禄8鍋島光茂

鍋島光茂隠居。佐賀県史(中巻)年表

11月30日

明治時代1886明治19大木喬任

民法草案について元老院議官の尾崎三良と論じる。大木喬任年譜考 P390

▲普段は口下手でも、論ずると熱い大木喬任

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

11月16日~11月30日の出来事をご紹介します

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の

歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

11月16日

江戸時代末期1836天保7鍋島直正

田中津左衛門、今宿江にて水雷発射実験を行なう。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲西洋の技術を次々に自らのものにする鍋島直正

明治時代1872明治5久米邦武

ロンドンを立ってカレー経由パリ着"郷土史に輝く人びと P213

久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表"

11月17日

江戸時代末期1838天保9鍋島直正

直正が軍用貯蓄を命令。郷土史に輝く人びと P46

明治時代1891明治24大木喬任

文部大臣大木喬任、「小学校教則大綱」を発布。これにより小学校令施行のために必要な諸規則は全部発布された。各府県に対して「訓令第五号」に明確な教育思想を表して発布。大木喬任年譜考 P489

▲歴史寸劇「酒もってこい!」は義務教育の案を練るある夜の大木喬任の物語

11月18日

江戸時代末期1853嘉永6江藤新平

江藤新平、ロシアの植民地政策の国際的危機感を表明し、攘夷論を唱え、「露西亜書翰和解」を記す。楠公義祭同盟

▲江藤新平、国の行方を案じる

11月19日

安土桃山時代1578天正6龍造寺隆信

龍造寺隆信が、筑後に進出。大友が日向に進出し、島津と戦っている隙を狙って、近国に出撃し、大友の旗下の諸将を従える狙い。総勢20000余で三潴郡酒見村に布陣。(先陣鍋島直茂、二陣納富家景、三陣龍造寺家晴、四陣松浦勢、五陣後藤家信、六陣龍造寺長信、七陣江上家種、八陣馬場鑑周、九陣神代長良、神代正忠、千布家利、しんがりは隆信の旗本)「風雲 肥前戦国武将史」 P76

11月20日

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正が老中阿部伊勢守に三支藩の参勤と公役の免除を依頼する。(翌年認められる)幕末の鍋島佐賀藩 P171

▲藩主としての鍋島直正は江戸幕府との難しい交渉を数多く成功させる

江戸時代末期1861文久元鍋島直正

鍋島直正が隠居。(閑叟と号する※号の名乗りは江戸城に挨拶に行った12月1日という説もあり)鍋島閑叟(杉谷昭) P126

▲歴史寸劇「茶飲みに来んか?」は隠居した後の藩士との交流を描く

11月21日

室町時代1544天文13"龍造寺剛忠 以下 龍造寺一門"

少弐冬尚が龍造寺剛忠に、反逆した有馬氏討伐を命令。龍造寺一門で出撃。一手は上松浦へ。一手は多久の梶峰城へ、一手は有馬を討つため杵島郡の長島へ。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P72

11月22日

室町時代1544天文13"龍造寺剛忠 以下 龍造寺一門"

早朝、上松浦に向かった一手の将、龍造寺盛家が、日在城の東、竜川(伊万里市立川)に着陣し、そこに鶴田氏の一族ら松浦党が押し寄せ、大激戦に。龍造寺盛家、家久、信以らが戦死。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P72

11月23日

江戸時代末期1837天保8鍋島直正

鍋島直正が江戸城で老中脇坂中務太舗より長崎警備が行き届いていると褒められる。さらに「御家来も能力のある者が多いと聞いている」と言われ、このことを国元に知らせるように指示している。幕末の鍋島佐賀藩 P77

▲鍋島直正、褒められる

11月24日

江戸時代末期1837天保8鍋島直堯

小城藩、酒造米を従来の半高にする。ネット年表

11月25日

江戸時代末期1867慶応3鍋島茂昌

戊辰戦争・武雄鍋島軍帰国。ネット年表

11月26日

安土桃山時代1574天正2龍造寺隆信

龍造寺隆信、 平井経治の高城攻めを城の北一間堀口、東白川口、湯崎川津口、小塚口、搦め手口から開始。一進一退が続く。"龍造寺隆信 P273「風雲 肥前戦国武将史」 P71"

11月27日

安土桃山時代1583天正11龍造寺隆信

龍造寺隆信、田尻鑑種、和議成立。龍造寺隆信 P348

江戸時代末期1813文化10鍋島安房(茂真)

誕生する枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

▲歴史寸劇「あの夜のままで。」は鍋島安房も参加した義祭同盟の後の賢人たちに与えた意義を紹介する

明治時代1870明治3江藤新平

江藤新平、憲法の大切さの啓蒙のため、第一回国法会議(憲法制定会議)を開く。天皇も出るなど、大がかりなものにして定例化を図ったが、先細りとなる。※日本で憲法ができる19年前。幕末維新と佐賀藩 P129

▲法のもとに万民が平等な世界を作ろうと邁進する江藤新平

明治時代1871明治4相良知安

相良知安が、「職務上非違の行為あり」と言い渡しを受けただけで無罪釈放となる。郷土史に輝く人びと P290

明治時代1873明治6朝倉弾蔵 征韓党

前月結成された佐賀の征韓党のもとへ東京から帰った朝倉弾蔵、中嶋鼎蔵らが戻り、東京で征韓論が敗れたことを知らせる。党の若者が激昂する。27日~28日続く郷土史に輝く人びと P126

11月28日

明治時代1873明治6朝倉弾蔵 征韓党

前月結成された佐賀の征韓党のもとへ東京から帰った朝倉弾蔵、中嶋鼎蔵らが戻り、東京で征韓論が敗れたことを知らせる。党の若者が激昂する。27日~28日続く郷土史に輝く人びと P126

安土桃山時代1580天正8龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並が龍造寺隆信に降伏。龍造寺隆信 P326

安土桃山時代1588天正16鍋島 龍造寺

龍造寺政家が、その子長法師丸を鍋島直茂の養子にする。佐賀県史(上巻)年表

明治時代1872明治5江藤新平

江藤新平、司令省達第46号を発布。これは「地方官の専横や怠慢によって人民の権利が侵害された場合は、人民は裁判所に訴えて救済を求めることができる」という法で当時は突拍子もなく思えたが、人民からは大歓迎された。幕末維新と佐賀藩 P158

▲江藤新平のこの施策が後の「尾去沢事件」の発覚につながる

11月29日

江戸時代中期1695元禄8鍋島光茂

鍋島光茂隠居。佐賀県史(中巻)年表

11月30日

明治時代1886明治19大木喬任

民法草案について元老院議官の尾崎三良と論じる。大木喬任年譜考 P390

▲普段は口下手でも、論ずると熱い大木喬任

2017年08月17日

今日は何の日?佐賀暦 8月15日~8月31日

毎日が記念日!

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

8月16日~8月31日の出来事をご紹介します

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の

歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

8月16日

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学を希望。本島藤太夫がパルラダ号を訪れ、備砲、砲術、書籍、艦内設備などを詳細に見学する。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

明治時代1869明治2鍋島直正

鍋島直正が大納言になる。郷土史に輝く人びと P50

▲大納言 鍋島直正

明治時代明治11副島種臣

宮島誠一郎が岩倉具視宅を訪ねて、伊地知の進退、漢学耕隆、副島の身上(就任)について進言副島種臣と明治国家 P58

▲藩内外の偉人からの信頼がきわめて厚かった、明治一の人格者 副島種臣

8月17日

室町時代1570元亀元龍造寺隆信 大友宗麟

大友宗麟は水軍で佐賀城を南から浮盃津に四回目の攻撃、撃退。龍造寺隆信 P224

室町時代1570元亀元龍造寺隆信 大友宗麟

大友親貞、佐賀を攻めるために佐賀郡に入り、今山に布陣。"龍造寺隆信 P225

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P101"

明治時代1874明治7年副島種臣、大木喬任

佐賀の乱が終わってから、副島の動向を警戒していた政府が、大木喬任を副島自宅に派遣し、様子を伺わせる明治時代と副島種臣 P27

▲すべてが終わって副島種臣、さがんもんの無念を語る(「さがんもん」より)

8月18日

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信 鍋島直茂

大友宗麟"龍造寺家中の成松信勝が部下を放って夜に敵陣を偵察。19日夜に酒宴をする予定があるという決定的情報を持ちかえる。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P101

江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

鍋島直正、伊王島、神ノ島築を完成。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲長崎の地の重要性を幕府よりも感じていた鍋島直正

明治時代1898明治31佐野常民

佐野常民が「日本赤十字社看護婦訓誡」を発布。これは従来の訓示を集大成したもので、常民は看護婦に最も必要なものは徳義であると説いている。日赤の創始者 佐野常民 P156

▲日本赤十字への思いを語る佐野常民(「良いではないか。」より)

8月19日

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信(鍋島直茂)

大友宗麟"鍋島直茂が納富信景に兵2000をつけ、対大友新たな軍に対して於保村黒土原に布陣させる。激戦の末、納富敗退。直茂 夜の軍議で畳に刀を突き立て夜襲を提案。龍造寺隆信 P225

江戸時代末期1853嘉永6長崎守備(佐賀藩)

プチャーチンらの一行が長崎奉行との面談のため上陸。政商松尾儀助伝 P59

8月20日

室町時代1565永禄8龍造寺隆信 神代長良

神代良利、三瀬の番所の龍造寺隆信 部下を襲い旧領回復。龍造寺隆信 P202

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信(鍋島直茂)

大友宗麟"(未明)朝6時。大友の陣を急襲。(今山の戦い) 大友親貞(33歳)は成松信勝に討ち取られる。"龍造寺隆信 P231

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P103"

安土桃山時代1586天正14鍋島直茂 大友 島津

島津の先陣に属して立花大友軍を攻めていた龍造寺軍に、秀吉から命令が届き、龍造寺軍は、島津側から撤退。立花大友側(秀吉)側に加わることとなる。"

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P200"

8月21日

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信(鍋島直茂)

小田鎮光"今山の戦いの翌日、多久の梶峰城の小田鎮光を鍋島直茂が攻める。龍造寺隆信 P242

安土桃山時代1582天正10龍造寺隆信

筑後の田尻鑑種が龍造寺隆信と起請文をとりかわす。(ただし12月には龍造寺氏と断ち、島津氏に通じたので、龍造寺は田尻を攻める)佐賀県史(上巻)年表

8月22日

江戸時代末期1849嘉永2鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学第二回目を希望。京都から藩に招かれていた化学者中村奇輔を伴い乗船、蒸気車の模型運転を見学。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

▲蒸気車の模型の完成の報告をまつ鍋島直正(「かちがらす」より)

江戸時代末期1849嘉永2鍋島直正

楢林宗建が鍋島直正の世子淳一郎(後の直大)に種痘を実施。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

江戸時代末期1854嘉永7伊東玄朴

伊東玄朴が将軍家定大病につき江戸城へ招かれる。幕末の鍋島佐賀藩 P197

8月23日

室町時代1570元亀元龍造寺隆信(鍋島直茂) 大友宗麟(臼杵民部大輔)

今山の戦いの続きとして、龍造寺隆信が臼杵民部大輔を攻める。直茂らが活躍して勝利。龍造寺隆信 P242

明治時代1871明治4江藤新平

江藤新平司法卿、華族、士族、平民相互の通婚を許可する。江藤新平と明治維新 P222

▲正義の司法卿、江藤新平、本領発揮

8月24日

安土桃山時代1584天正12鍋島直茂 大友宗麟

沖田畷の隆信敗死の後、肥前に繰りだした大友軍が、龍造寺側の黒木家永の高群寺を攻めて、調略により開城させる。佐賀から援軍としてついていた土肥出雲守は逃走。" 史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P182"

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学第二回目を希望。京都から藩に招かれていた化学者中村奇輔を伴い乗船、蒸気車の模型運転を見学。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

▲異国の船に自ら乗り込んだ藩主は鍋島直正以外に記録上残っていない

8月25日

安土桃山時代1574天正2龍造寺一門

龍造寺一門の長信と信種が、前月7月10日の隆信の方針を受け、後藤貴明と和を通じる。(ただし、翌年1575年春、隆信は後藤貴明を攻める)佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1839天保10鍋島直正

鍋島直正の長女、お休(よし)誕生。(のちの貢姫)郷土史に輝く人びと P46

8月26日

安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信

高良山座主良寛が龍造隆信に起請文をいれる。佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

鍋島直正が長崎にてオランダの蒸気船スンピン号(観光丸)に乗船。幕末の鍋島佐賀藩 P178

江戸時代末期1862文久2江藤新平

江藤新平が姉小路公知を通して孝明天皇に「密奏書」を献じる。幕府から外交権を奪取し、漸次王政復古に及ぶべきと主張。幕末維新と佐賀藩 P83

8月27日

江戸時代末期1846弘化2鍋島直正 直大

鍋島直正の嫡子、淳一郎が誕生。(後の鍋島直大)郷土史に輝く人びと P47

8月28日

明治時代1871明治4大木喬任 江藤新平

大木喬任、賤称廃止令を発令。全人口3400万人中未解放部落民の数53万人が「解放」 江藤が推進したものだが、「穢多、非人」の称を廃し、身分、職業を平民と同じにする。大木喬任年譜考 P102

▲おさななじみ大木喬任と江藤新平

8月29日

江戸時代初期1642寛永19龍造寺伯庵

幕府が龍造寺伯庵を会津の保科正之に預け、50人扶持を与える。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P23

江戸時代末期1860万延元中野方蔵

中野方蔵が久坂玄瑞に何事かを語る。楠公義祭同盟 年表

8月30日

江戸時代末期1866慶応2鍋島直正

徳川慶喜、親書をもって 鍋島直正の上京を要請。鍋島閑叟(杉谷昭) 巻末

明治時代1872明治5江藤新平

江藤新平が、家抱(百姓の下人)、水呑百姓の解放と農民の職業自由の許可。江藤新平と明治維新 P222

▲江藤新平

8月31日

明治時代1886明治19大木喬任

民法草案について元老院議官の尾崎三良と論じる。大木喬任年譜考 P390

▲大木喬任

幕末・維新の佐賀の八賢人の活躍と、

戦国時代の龍造寺・鍋島両家の休む間もない連戦の記録で

佐賀には365日なにかしら記念日があります。

8月16日~8月31日の出来事をご紹介します

出来事にちなんで作られた「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の

歴史寸劇演目のお写真もお楽しみください

8月16日

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学を希望。本島藤太夫がパルラダ号を訪れ、備砲、砲術、書籍、艦内設備などを詳細に見学する。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

明治時代1869明治2鍋島直正

鍋島直正が大納言になる。郷土史に輝く人びと P50

▲大納言 鍋島直正

明治時代明治11副島種臣

宮島誠一郎が岩倉具視宅を訪ねて、伊地知の進退、漢学耕隆、副島の身上(就任)について進言副島種臣と明治国家 P58

▲藩内外の偉人からの信頼がきわめて厚かった、明治一の人格者 副島種臣

8月17日

室町時代1570元亀元龍造寺隆信 大友宗麟

大友宗麟は水軍で佐賀城を南から浮盃津に四回目の攻撃、撃退。龍造寺隆信 P224

室町時代1570元亀元龍造寺隆信 大友宗麟

大友親貞、佐賀を攻めるために佐賀郡に入り、今山に布陣。"龍造寺隆信 P225

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P101"

明治時代1874明治7年副島種臣、大木喬任

佐賀の乱が終わってから、副島の動向を警戒していた政府が、大木喬任を副島自宅に派遣し、様子を伺わせる明治時代と副島種臣 P27

▲すべてが終わって副島種臣、さがんもんの無念を語る(「さがんもん」より)

8月18日

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信 鍋島直茂

大友宗麟"龍造寺家中の成松信勝が部下を放って夜に敵陣を偵察。19日夜に酒宴をする予定があるという決定的情報を持ちかえる。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P101

江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

鍋島直正、伊王島、神ノ島築を完成。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲長崎の地の重要性を幕府よりも感じていた鍋島直正

明治時代1898明治31佐野常民

佐野常民が「日本赤十字社看護婦訓誡」を発布。これは従来の訓示を集大成したもので、常民は看護婦に最も必要なものは徳義であると説いている。日赤の創始者 佐野常民 P156

▲日本赤十字への思いを語る佐野常民(「良いではないか。」より)

8月19日

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信(鍋島直茂)

大友宗麟"鍋島直茂が納富信景に兵2000をつけ、対大友新たな軍に対して於保村黒土原に布陣させる。激戦の末、納富敗退。直茂 夜の軍議で畳に刀を突き立て夜襲を提案。龍造寺隆信 P225

江戸時代末期1853嘉永6長崎守備(佐賀藩)

プチャーチンらの一行が長崎奉行との面談のため上陸。政商松尾儀助伝 P59

8月20日

室町時代1565永禄8龍造寺隆信 神代長良

神代良利、三瀬の番所の龍造寺隆信 部下を襲い旧領回復。龍造寺隆信 P202

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信(鍋島直茂)

大友宗麟"(未明)朝6時。大友の陣を急襲。(今山の戦い) 大友親貞(33歳)は成松信勝に討ち取られる。"龍造寺隆信 P231

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P103"

安土桃山時代1586天正14鍋島直茂 大友 島津

島津の先陣に属して立花大友軍を攻めていた龍造寺軍に、秀吉から命令が届き、龍造寺軍は、島津側から撤退。立花大友側(秀吉)側に加わることとなる。"

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P200"

8月21日

室町時代1570元亀元"龍造寺隆信(鍋島直茂)

小田鎮光"今山の戦いの翌日、多久の梶峰城の小田鎮光を鍋島直茂が攻める。龍造寺隆信 P242

安土桃山時代1582天正10龍造寺隆信

筑後の田尻鑑種が龍造寺隆信と起請文をとりかわす。(ただし12月には龍造寺氏と断ち、島津氏に通じたので、龍造寺は田尻を攻める)佐賀県史(上巻)年表

8月22日

江戸時代末期1849嘉永2鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学第二回目を希望。京都から藩に招かれていた化学者中村奇輔を伴い乗船、蒸気車の模型運転を見学。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

▲蒸気車の模型の完成の報告をまつ鍋島直正(「かちがらす」より)

江戸時代末期1849嘉永2鍋島直正

楢林宗建が鍋島直正の世子淳一郎(後の直大)に種痘を実施。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

江戸時代末期1854嘉永7伊東玄朴

伊東玄朴が将軍家定大病につき江戸城へ招かれる。幕末の鍋島佐賀藩 P197

8月23日

室町時代1570元亀元龍造寺隆信(鍋島直茂) 大友宗麟(臼杵民部大輔)

今山の戦いの続きとして、龍造寺隆信が臼杵民部大輔を攻める。直茂らが活躍して勝利。龍造寺隆信 P242

明治時代1871明治4江藤新平

江藤新平司法卿、華族、士族、平民相互の通婚を許可する。江藤新平と明治維新 P222

▲正義の司法卿、江藤新平、本領発揮

8月24日

安土桃山時代1584天正12鍋島直茂 大友宗麟

沖田畷の隆信敗死の後、肥前に繰りだした大友軍が、龍造寺側の黒木家永の高群寺を攻めて、調略により開城させる。佐賀から援軍としてついていた土肥出雲守は逃走。" 史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P182"

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

鍋島直正がロシア船見学第二回目を希望。京都から藩に招かれていた化学者中村奇輔を伴い乗船、蒸気車の模型運転を見学。鍋島閑叟(杉谷昭) P24

▲異国の船に自ら乗り込んだ藩主は鍋島直正以外に記録上残っていない

8月25日

安土桃山時代1574天正2龍造寺一門

龍造寺一門の長信と信種が、前月7月10日の隆信の方針を受け、後藤貴明と和を通じる。(ただし、翌年1575年春、隆信は後藤貴明を攻める)佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1839天保10鍋島直正

鍋島直正の長女、お休(よし)誕生。(のちの貢姫)郷土史に輝く人びと P46

8月26日

安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信

高良山座主良寛が龍造隆信に起請文をいれる。佐賀県史(上巻)年表

江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

鍋島直正が長崎にてオランダの蒸気船スンピン号(観光丸)に乗船。幕末の鍋島佐賀藩 P178

江戸時代末期1862文久2江藤新平

江藤新平が姉小路公知を通して孝明天皇に「密奏書」を献じる。幕府から外交権を奪取し、漸次王政復古に及ぶべきと主張。幕末維新と佐賀藩 P83

8月27日

江戸時代末期1846弘化2鍋島直正 直大

鍋島直正の嫡子、淳一郎が誕生。(後の鍋島直大)郷土史に輝く人びと P47

8月28日

明治時代1871明治4大木喬任 江藤新平

大木喬任、賤称廃止令を発令。全人口3400万人中未解放部落民の数53万人が「解放」 江藤が推進したものだが、「穢多、非人」の称を廃し、身分、職業を平民と同じにする。大木喬任年譜考 P102

▲おさななじみ大木喬任と江藤新平

8月29日

江戸時代初期1642寛永19龍造寺伯庵

幕府が龍造寺伯庵を会津の保科正之に預け、50人扶持を与える。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P23

江戸時代末期1860万延元中野方蔵

中野方蔵が久坂玄瑞に何事かを語る。楠公義祭同盟 年表

8月30日

江戸時代末期1866慶応2鍋島直正

徳川慶喜、親書をもって 鍋島直正の上京を要請。鍋島閑叟(杉谷昭) 巻末

明治時代1872明治5江藤新平

江藤新平が、家抱(百姓の下人)、水呑百姓の解放と農民の職業自由の許可。江藤新平と明治維新 P222

▲江藤新平

8月31日

明治時代1886明治19大木喬任

民法草案について元老院議官の尾崎三良と論じる。大木喬任年譜考 P390

▲大木喬任

2017年07月03日

今日は何の日?佐賀歴史暦 7月1日~7月15日

佐賀の戦国および幕末・維新を中心として

約200冊余りの資料を読んで作りました!

「今日は何の日?佐賀暦」

坂本龍馬や西郷隆盛などスーパースターはいないけど、

明治の新国家の礎を築いた賢人を数多く輩出した佐賀だからこそ

一年365日、なにかしらメモリアルな出来事ができているのです。

そう、それが佐賀の強み、そして面白さ。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おてもなし隊」によるその日のエピソードにちなんだ画像と説明と

あわせてお楽しみください

「今日は何の日?佐賀暦」

7月1日~7月15日

7月1日

室町時代1550天文19龍造寺隆信

隆信、大内義隆より「山城守」を敷奏される。龍造寺隆信 P119

安土桃山時代1592天正20"鍋島直茂 鍋島・龍造寺軍"

文禄の役。鍋島直茂の軍は、オランカイに北上する加藤清正の軍とわかれて、咸鏡道(ハムギョンド)攻略をまかされたために、安辺(アンピョン)を発つ。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P66

江戸時代末期1844天保15枝吉神陽

3ヶ年の江戸遊学を命じられ佐賀より上京した枝吉神陽がこの日、江戸藩邸に到着枝吉神陽先生遺稿 P278

▲カリスマ賢人 枝吉神陽。江戸との往復途上で富士山登山を経て、迷える秀才・佐野常民にその経験を語る(歴史寸劇「富士ば登らば」より)

江戸時代末期1855安政2鍋島直正

長崎海軍伝習始まる。鍋島閑叟(杉谷昭) P26

▲人作りと国防、技術の近代化、すべてにおいて長崎伝習所での幕府からの派遣生を凌駕した、鍋島直正

明治時代1868明治元前山清一郎

仙台で軟禁されていた九条卿を東京に連れていくための護衛軍(前山清一郎指揮)が、この日秋田城下に到着。藩主佐竹義堯は藩校明徳館を旅館として提供した。「「仙台戊辰史」にみる佐賀藩の動勢」

7月2日

明治時代1870明治3大隈重信

木戸孝允が大隈を訪れ、慰撫して大蔵省に留任しようとする。(大隈排斥事件について)歴代総理大臣伝記叢書【5】大隈重信

▲不屈の男、大隈重信

明治時代1875明治8佐野常民

ウィーン万博から帰った佐野常民が元老院の議官に任命される(元老院は同年4月14日に、従来の太政官左院に代わって設置された立法機関)。最初の議官数が13名と少なく、副議長の後藤象二郎がさらに10名の増員を提案。この増員で佐野はついた。日赤の創始者 佐野常民 P69

▲佐野常民

7月3日

安土桃山時代1587天正15龍造寺家晴

秀吉の島津征伐で軍功を立てた龍造寺家晴だが、恩賞がなかった旨を秀吉に言うと、秀吉は、「ちょうどよかった、あの反抗した者を攻めれば恩賞にいたす」と西郷攻めを示唆。家晴は、西郷純堯と戦い、高城(諫早市高城町)を占領。地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県下 長崎県 P520)

江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

鍋島直正が城北、中折村調連場を設ける。郷土史に輝く人びと

江戸時代末期1867慶応3佐野常民 藤山文一

万博担当としてパリに滞在中の佐野が、オランダへの軍艦注文の命令を全うするため、オランダへ向けて出発。日赤の創始者 佐野常民 P41

▲パリから帰った来たときの佐野常民(「良いではないか。」より)

明治時代1872明治5年久米邦武

ボストンを出港久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

7月4日

江戸時代末期1867慶応3佐野常民 藤山文一

昨日パリを出発した2名が赤松則良(幕府最初の留学生としてオランダに滞在中)を伴い、オランダの首都ハーグに到着。日赤の創始者 佐野常民 P42

明治時代1868明治元鍋島茂昌

戊辰戦争・武雄鍋島軍、神戸(兵庫県)に上陸する。ネット年表

7月5日

江戸時代末期1858安政5伊東玄朴

伊東玄朴が徳川家定の病状を診察する。佐賀県史(中巻) 年表

7月6日

室町時代1570元亀元龍造寺隆信 大友宗麟

大友宗麟は水軍で佐賀城を南から攻撃。浮盃津から攻めるも鰡江の無量寺の僧や北村清兵衛らが防戦。撃退する。"龍造寺隆信 P223

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P101"

7月7日

江戸時代初期1661寛文元鍋島光茂

鍋島直弘が没するにあたり、光茂が追腹を禁止する。佐賀県史(中巻) 年表

▲「命を粗末にするでない。この馬鹿者め」 なにかと腹を切りたがる島義勇を諌める名君・鍋島直正(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

幕末明治1884嘉永7大木喬任 大隈重信

大木喬任、特旨をもって華族に列せられた勲功により伯爵を授けられる。同時に大隈重信も伯爵に。(副島種臣は10日遅れて7月17日に伯爵に)大木喬任年譜考 P365

▲大隈重信、大木喬任、副島種臣(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

7月8日

江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

佐賀藩、失敗続きだったがついに成功、大砲1門を作成する。鍋島閑叟(杉谷昭) P29

▲鍋島直正

明治時代1869明治2年副島種臣

明治新政府の官制改革が実施された。副島種臣が深く関与した。(律令に倣って神祇、太政の二官および民部、大蔵、兵部、刑部、宮内、外務の6省を置くことになる。枝吉神陽先生遺稿 P272

▲博覧強記の名まえをほしいままにした副島種臣

7月9日

明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が、始動はじめた「博愛社」の活動の相互連絡のため、九州にやってきた松平乗承と面談。日赤の創始者 佐野常民 P93

7月10日

安土桃山時代1574天正2龍造寺隆信

龍造寺隆信が後藤貴明に疎意のないことを約する。佐賀県史(上巻)年表

明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が松平乗承とともに、長崎に来ていた有栖宮と面会。宮は「本社の義挙」を深く嘉納した。日赤の創始者 佐野常民 P95

7月11日

江戸時代末期1835天保6鍋島直正

鍋島直正が、二の丸焼失に、幕府から2万両拝借金を受ける。佐賀県史(中巻) 年表

江戸時代末期1839天保10久米邦武

久米邦武、八幡小路に生まれる。父は御側侍で山方・里山方を務めていた久米邦郷、母は和嘉。幼名は泰次郎のち丈一郎、丈市。久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 巻末年表

明治時代1868明治元本島藤太夫

総督府の命令により、荘内征討軍が発進。本島藤太夫が率いる佐賀兵大砲隊と肥・豊の歩兵隊が及位口(のぞきぐち)から進撃した。『「仙台戊辰史」にみる佐賀藩の動勢』

7月12日

江戸時代末期1844天保15鍋島直正

大石良英が鍋島直正の侍医となる。郷土史に輝く人びと P46

明治時代1869明治2大隈重信

大隈、大蔵太夫(大蔵の実質の最高責任者)として、米国など五カ国の公使らと談判。5人から贋金の取締について政府の無為無策を徹底的に追及される。パークスらの威圧的で鋭い舌鋒に対し、岩倉、三条、伊藤博文、寺島らが押し黙り、大隈一人が徹底的に反駁して会議は終了となる。円を作った男(小説・大隈重信) P205

▲1年前の2月に続いて 大隈とパークスの2度目の戦いが(写真は1回目の論戦を扱った歴史寸劇「鬼の首あげい」)

明治時代1873明治6佐賀

佐賀の県庁が旧城本丸に移転される。鍋島閑叟(杉谷昭) 巻末

7月13日

江戸時代末期1832天保3鍋島直正

鍋島直正、御備立役(長崎警備役)、御山方の人選についてそれぞれ役柄にふさわしい適材の見解をしめす「(御備立役は)生来兵学の心懸厚く、積極的気鋭に富んだ人物」「(御山方については)よく水土の形勢を考え、またそのようなことが生まれつき好きで様々に自分でも試してみて成功を楽しむ人物」。幕末の鍋島佐賀藩 P27

江戸時代末期1843天保14鍋島直正

鍋島直正、佐賀藩江戸藩邸費を節約、武器製造にまわす。鍋島閑叟(杉谷昭) 巻末

明治時代1872明治5年久米邦武

英国コープ着(この日よりロンドン他主要8都市とハイランドを回覧)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

7月14日

明治時代1871明治4大木喬任

大木喬任、民部卿(大臣)に昇進。参儀(閣僚級)の経験のない抜擢人事に世間は驚く。大木喬任年譜考 P91

▲大木喬任 大抜擢。

7月15日

室町時代1534天文3龍造寺家兼

2か月前に水ヶ江城を守りきった龍造寺軍が、暴風雨に乗じて大内勢の不意を突き、大勝して追い返す。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P62

明治時代1869明治2大木喬任

大木喬任が東京府知事を辞退して、降格して大参事になる。仲のいい青木小三郎が自分にへりくだるのを見ていていい気がせずに辞退したらしい。(本人弁)大木喬任年譜考 P76

約200冊余りの資料を読んで作りました!

「今日は何の日?佐賀暦」

坂本龍馬や西郷隆盛などスーパースターはいないけど、

明治の新国家の礎を築いた賢人を数多く輩出した佐賀だからこそ

一年365日、なにかしらメモリアルな出来事ができているのです。

そう、それが佐賀の強み、そして面白さ。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おてもなし隊」によるその日のエピソードにちなんだ画像と説明と

あわせてお楽しみください

「今日は何の日?佐賀暦」

7月1日~7月15日

7月1日

室町時代1550天文19龍造寺隆信

隆信、大内義隆より「山城守」を敷奏される。龍造寺隆信 P119

安土桃山時代1592天正20"鍋島直茂 鍋島・龍造寺軍"

文禄の役。鍋島直茂の軍は、オランカイに北上する加藤清正の軍とわかれて、咸鏡道(ハムギョンド)攻略をまかされたために、安辺(アンピョン)を発つ。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P66

江戸時代末期1844天保15枝吉神陽

3ヶ年の江戸遊学を命じられ佐賀より上京した枝吉神陽がこの日、江戸藩邸に到着枝吉神陽先生遺稿 P278

▲カリスマ賢人 枝吉神陽。江戸との往復途上で富士山登山を経て、迷える秀才・佐野常民にその経験を語る(歴史寸劇「富士ば登らば」より)

江戸時代末期1855安政2鍋島直正

長崎海軍伝習始まる。鍋島閑叟(杉谷昭) P26

▲人作りと国防、技術の近代化、すべてにおいて長崎伝習所での幕府からの派遣生を凌駕した、鍋島直正

明治時代1868明治元前山清一郎

仙台で軟禁されていた九条卿を東京に連れていくための護衛軍(前山清一郎指揮)が、この日秋田城下に到着。藩主佐竹義堯は藩校明徳館を旅館として提供した。「「仙台戊辰史」にみる佐賀藩の動勢」

7月2日

明治時代1870明治3大隈重信

木戸孝允が大隈を訪れ、慰撫して大蔵省に留任しようとする。(大隈排斥事件について)歴代総理大臣伝記叢書【5】大隈重信

▲不屈の男、大隈重信

明治時代1875明治8佐野常民

ウィーン万博から帰った佐野常民が元老院の議官に任命される(元老院は同年4月14日に、従来の太政官左院に代わって設置された立法機関)。最初の議官数が13名と少なく、副議長の後藤象二郎がさらに10名の増員を提案。この増員で佐野はついた。日赤の創始者 佐野常民 P69

▲佐野常民

7月3日

安土桃山時代1587天正15龍造寺家晴

秀吉の島津征伐で軍功を立てた龍造寺家晴だが、恩賞がなかった旨を秀吉に言うと、秀吉は、「ちょうどよかった、あの反抗した者を攻めれば恩賞にいたす」と西郷攻めを示唆。家晴は、西郷純堯と戦い、高城(諫早市高城町)を占領。地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県下 長崎県 P520)

江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

鍋島直正が城北、中折村調連場を設ける。郷土史に輝く人びと

江戸時代末期1867慶応3佐野常民 藤山文一

万博担当としてパリに滞在中の佐野が、オランダへの軍艦注文の命令を全うするため、オランダへ向けて出発。日赤の創始者 佐野常民 P41

▲パリから帰った来たときの佐野常民(「良いではないか。」より)

明治時代1872明治5年久米邦武

ボストンを出港久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

7月4日

江戸時代末期1867慶応3佐野常民 藤山文一

昨日パリを出発した2名が赤松則良(幕府最初の留学生としてオランダに滞在中)を伴い、オランダの首都ハーグに到着。日赤の創始者 佐野常民 P42

明治時代1868明治元鍋島茂昌

戊辰戦争・武雄鍋島軍、神戸(兵庫県)に上陸する。ネット年表

7月5日

江戸時代末期1858安政5伊東玄朴

伊東玄朴が徳川家定の病状を診察する。佐賀県史(中巻) 年表

7月6日

室町時代1570元亀元龍造寺隆信 大友宗麟

大友宗麟は水軍で佐賀城を南から攻撃。浮盃津から攻めるも鰡江の無量寺の僧や北村清兵衛らが防戦。撃退する。"龍造寺隆信 P223

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P101"

7月7日

江戸時代初期1661寛文元鍋島光茂

鍋島直弘が没するにあたり、光茂が追腹を禁止する。佐賀県史(中巻) 年表

▲「命を粗末にするでない。この馬鹿者め」 なにかと腹を切りたがる島義勇を諌める名君・鍋島直正(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

幕末明治1884嘉永7大木喬任 大隈重信

大木喬任、特旨をもって華族に列せられた勲功により伯爵を授けられる。同時に大隈重信も伯爵に。(副島種臣は10日遅れて7月17日に伯爵に)大木喬任年譜考 P365

▲大隈重信、大木喬任、副島種臣(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

7月8日

江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

佐賀藩、失敗続きだったがついに成功、大砲1門を作成する。鍋島閑叟(杉谷昭) P29

▲鍋島直正

明治時代1869明治2年副島種臣

明治新政府の官制改革が実施された。副島種臣が深く関与した。(律令に倣って神祇、太政の二官および民部、大蔵、兵部、刑部、宮内、外務の6省を置くことになる。枝吉神陽先生遺稿 P272

▲博覧強記の名まえをほしいままにした副島種臣

7月9日

明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が、始動はじめた「博愛社」の活動の相互連絡のため、九州にやってきた松平乗承と面談。日赤の創始者 佐野常民 P93

7月10日

安土桃山時代1574天正2龍造寺隆信

龍造寺隆信が後藤貴明に疎意のないことを約する。佐賀県史(上巻)年表

明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が松平乗承とともに、長崎に来ていた有栖宮と面会。宮は「本社の義挙」を深く嘉納した。日赤の創始者 佐野常民 P95

7月11日

江戸時代末期1835天保6鍋島直正

鍋島直正が、二の丸焼失に、幕府から2万両拝借金を受ける。佐賀県史(中巻) 年表

江戸時代末期1839天保10久米邦武

久米邦武、八幡小路に生まれる。父は御側侍で山方・里山方を務めていた久米邦郷、母は和嘉。幼名は泰次郎のち丈一郎、丈市。久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 巻末年表

明治時代1868明治元本島藤太夫

総督府の命令により、荘内征討軍が発進。本島藤太夫が率いる佐賀兵大砲隊と肥・豊の歩兵隊が及位口(のぞきぐち)から進撃した。『「仙台戊辰史」にみる佐賀藩の動勢』

7月12日

江戸時代末期1844天保15鍋島直正

大石良英が鍋島直正の侍医となる。郷土史に輝く人びと P46

明治時代1869明治2大隈重信

大隈、大蔵太夫(大蔵の実質の最高責任者)として、米国など五カ国の公使らと談判。5人から贋金の取締について政府の無為無策を徹底的に追及される。パークスらの威圧的で鋭い舌鋒に対し、岩倉、三条、伊藤博文、寺島らが押し黙り、大隈一人が徹底的に反駁して会議は終了となる。円を作った男(小説・大隈重信) P205

▲1年前の2月に続いて 大隈とパークスの2度目の戦いが(写真は1回目の論戦を扱った歴史寸劇「鬼の首あげい」)

明治時代1873明治6佐賀

佐賀の県庁が旧城本丸に移転される。鍋島閑叟(杉谷昭) 巻末

7月13日

江戸時代末期1832天保3鍋島直正

鍋島直正、御備立役(長崎警備役)、御山方の人選についてそれぞれ役柄にふさわしい適材の見解をしめす「(御備立役は)生来兵学の心懸厚く、積極的気鋭に富んだ人物」「(御山方については)よく水土の形勢を考え、またそのようなことが生まれつき好きで様々に自分でも試してみて成功を楽しむ人物」。幕末の鍋島佐賀藩 P27

江戸時代末期1843天保14鍋島直正

鍋島直正、佐賀藩江戸藩邸費を節約、武器製造にまわす。鍋島閑叟(杉谷昭) 巻末

明治時代1872明治5年久米邦武

英国コープ着(この日よりロンドン他主要8都市とハイランドを回覧)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

7月14日

明治時代1871明治4大木喬任

大木喬任、民部卿(大臣)に昇進。参儀(閣僚級)の経験のない抜擢人事に世間は驚く。大木喬任年譜考 P91

▲大木喬任 大抜擢。

7月15日

室町時代1534天文3龍造寺家兼

2か月前に水ヶ江城を守りきった龍造寺軍が、暴風雨に乗じて大内勢の不意を突き、大勝して追い返す。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P62

明治時代1869明治2大木喬任

大木喬任が東京府知事を辞退して、降格して大参事になる。仲のいい青木小三郎が自分にへりくだるのを見ていていい気がせずに辞退したらしい。(本人弁)大木喬任年譜考 P76

2017年06月17日

今日は何の日?佐賀暦 6月16日~6月30日

今日は何の日?佐賀暦

6月16日~6月30日に、佐賀の戦国~幕末・維新でおこった出来事を一日ごとに調べました。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の関連する寸劇画像などとともにお楽しみください~

6月16日

安土桃山時代1576天正4龍造寺隆信

大村純忠が龍造寺隆信へ起請文を入れる。佐賀県史(上巻)年表

6月16日

江戸時代初期1608慶長13鍋島直茂

佐賀城の堀を堀り始める。佐賀県史(中巻)年表

6月16日

江戸時代末期1863文久3大木喬任 江藤新平

長州藩士松島剛蔵が足軽20~30人を伴い来佐。約束通り大砲を受取にくる。大木、江藤らと激論3日間にわたり、大木、江藤が謝罪状を書く。大木喬任年譜考 P31

▲江藤と大木の凸凹コンビがやらかしてしまう(写真は「茶飲みに来んか?」より)

6月17日

江戸時代初期1623元和9鍋島勝茂

川上山実相院と千栗山妙覚院の一の宮の争いについて幕府の決済を勝茂より通達する。佐賀県史(中巻)年表

6月17日

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

江川塾より八田兵助、反射炉見学に来る。郷土史に輝く人びと P47

▲自ら洋式大砲を鋳造して海岸の防衛につとめた名君・鍋島直正(写真は「かちがらす」より)

6月17日

明治時代1868明治元前山清一郎

仙台で軟禁されていた九条卿を東京に連れていくための護衛軍(前山清一郎指揮)が、秋田に向かったが、軍資金がつき、盛岡藩に一万両を提供指示した。「「仙台戊辰史」にみる佐賀藩の動勢」

6月17日

明治時代1878明治11佐野常民

"佐野常民が社員総会を開き、委員制をやめて新たに職員を選任することにした。それによって佐野は副総長を大給恒とともに務めることになる。"郷土史に輝く人びと P102

▲若い頃大阪の緒方洪庵の塾で「医」の本質に触れた佐野常民。その思いをずっと温め続け、ついに男子一生の仕事として「日本赤十字社」を作ることになる

6月17日

明治時代1891明治24大木喬任

文部大臣となった大木喬任、祝祭日を学校行事に取り込む「小学校祝日大祭日儀式規定」を制定。大木喬任年譜考 P477

▲酒を飲んでは、日本の教育について思いをめぐらしていた大木喬任(写真は「酒もってこい!」より)

6月18日

安土桃山時代1592天正20"鍋島直茂鍋島・龍造寺軍"

文禄の役・咸鏡道まで山中を行軍し、この日安辺に到着し、一息つく。食糧が不足がちだったので、ここでひさびさに満足いく食事ができる。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P64

6月18日

江戸時代末期1842天保13鍋島直正

イギリス船が一隻長崎港に入港。警戒を強化。郷土史に輝く人びと P46

▲歴代の長崎守備隊の隊長の中には、島義勇もいた(写真は「あの夜のままで。」で長崎でひまをしている島義勇)

6月18日

江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

幕府よりの拝借金五万両、返納免除。郷土史に輝く人びと P48

6月19日

江戸時代初期1653承応2鍋島勝茂

鍋島勝茂、佐賀藩の美麗制度を作る。佐賀県史(中巻) 年表

6月20日

安土桃山時代1577天正5龍造寺隆信

有馬討伐にて途上、藤津・杵島両郡を鎮圧した余勢をかって、龍造寺隆信が大村氏討伐に向かう。先陣の鍋島直茂、勝屋勢が城戸口を打ち破り、後藤勢も乱入。有馬の援軍が来なくて大村純忠は和議を申し入れる。純忠の娘を隆信の次男江上家種の室に契約して、一件落着する。「風雲 肥前戦国武将史」 P74

6月20日

江戸時代末期1832天保3鍋島直正

鍋島直正、15日前に表明した倹約の覚悟が全藩士に通達される。幕末の鍋島佐賀藩 P26

6月21日

安土桃山時代1596文禄5鍋島直茂 龍造寺一門

龍造寺一族老臣らが、鍋島清茂へ起請文を送り、忠誠を誓う。佐賀県史(上巻)年表

6月21日

江戸時代末期1864元治元鍋島直正、久米邦武

直正と邦武が西洋政体談義をする。直正は久米をよく話し相手にして、前日も天皇親政について談義をしている。この日はさらに楠公(佐賀)の墓を詣でる。久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 巻末年表

▲1861年に隠居した直正。隠居すると藩主時代よりも自由に活発に藩士たちと交流を深めたようにも感じられる(写真は「茶飲みに来んか?」より)

6月22日

室町時代1563永禄6龍造寺隆信

龍造寺隆信が馬場鑑周の中野城を攻めて落城させる。龍造寺軍では特に石井一門(石井源次郎ら)が戦った。地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P154

6月23日

江戸時代末期1838天保9鍋島直正

鍋島直正、佐賀城本丸竣工する。ネット年表

6月23日

明治時代1888明治21佐野常民

第二回日本赤十字社員総会で皇后陛下がはじめて行啓。その際にいただいた言葉に感激した佐野常民は、その後も常に拝誦したといわれる。またこの会では、初の篤志看護婦人会修業証書を授与した。授与者は全77名。日赤の創始者 佐野常民

6月24日

江戸時代末期1840天保11鍋島直正

今津江尻で軍艦38艘による海軍演習を鍋島直正が実施。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

6月25日

江戸時代末期1867慶応3副島種臣

副島種臣が、新政府の征伐軍を単なる薩長政府ではないことを明示するために佐賀藩兵を加入させようという岩倉具視の命を受けて、佐賀、大村両藩徴発の任を帯びて、九州へ向う(北伐は木戸と後藤の諫言により結局岩倉自身が率いる形にはならなかったが、佐賀藩兵は多く徴兵された) ※北伐軍の西日本出身兵の50%以上が佐賀藩兵となった。佐賀県史(下巻) P16

▲この時の岩倉具視(?)の口真似をする副島種臣(「良いではないか。」より)

6月26日

安土桃山時代1576天正4龍造寺隆信 大村純忠

大村純忠、龍造寺隆信と和議を結ぶ。龍造寺隆信 P297

6月26日

江戸時代初期1603慶長8龍造寺高房

龍造寺藤八郎高房、従五位下駿河守叙任。ネット年表

6月26日

明治時代1882明治15佐野常民

博愛社社員総会で「博愛社の主旨は人の至誠に基づくの説」と題する講義で、パリ万国博覧会での見聞を回顧し、負傷して武器を捨てた者はもはや敵ではない一人の人間であるから、一個の生命を救うのは当然である、と述べている。日赤の創始者 佐野常民 P41

▲パリ万博から戻った佐野常民。(「良いではないか。」より)

6月27日

江戸時代末期1830文政13鍋島直正

鍋島直正、藩主就任後3カ月足らずで2度目の長崎見学、長崎奉行所、蘭館をたずね、さらに蘭船を見て帰城。幕末の鍋島佐賀藩 P9 では「はじめて」とあるが、「郷土史に輝く人々」P45年表では2回目なのでそちらを採用

▲主君鍋島直正の無念さを果たそうとする佐野常民(「かちがらす」より)

6月27日

江戸時代末期1862文久2"江藤新平(大木喬任)"

江藤新平、脱藩。 ※代品方(質品方)に転任したが、脱藩を決意。佐賀藩に上書を奉呈してその意を披露。「暁出国門」と題した詩を詠み、大木喬任に胸中を知らせて、上京する。大木は20両をはな向けに差し出す。"幕末維新と佐賀藩 P78

※後は楠公義祭同盟 年表"

▲歴史寸劇「聞き耳えびす」は、この時の脱藩の罪で蟄居していた頃の江藤新平が演じられる

6月27日

江戸時代末期1867慶応3鍋島直正

鍋島直正が京都につく。(将軍とあうために←7月19日)郷土史に輝く人びと P49

6月27日

明治時代1889明治22久米邦武

東京大学に国史学科が設置され、久米邦武ら3人が教授となる。郷土史に輝く人びと P213

6月28日

安土桃山時代1576天正4龍造寺隆信(対有馬)

松浦の波多鎮、伊万里治、有田盛らは有馬氏にそそのかされて、龍造寺の獅子ヶ城を攻める。龍造寺隆信 P292

6月28日

明治時代1868明治元鍋島茂昌

鍋島茂昌のアームストロング砲4門を中心とする軍勢839名が武雄神社に集結して神酒を交して戦勝を祈願し、武雄を出発。鍋島閑叟(杉谷昭) P170

6月28日

明治時代1868明治元島義勇

鎮台府判事を拝命。

6月29日

江戸時代初期1638寛永15鍋島勝茂

鍋島勝茂、原城攻めの軍令違反のため閉門処分となる。佐賀県史(中巻) 年表

6月29日

江戸時代末期1860万延元"中野方蔵 江藤新平大木喬任"

中野方蔵が江藤新平、大木喬任に賛同、決起を求める。※中野方蔵は桜田門外の変が起こった3月くらいより江戸に出てきて、昌平黌安積門派に属していた。尊王攘夷を策し、水戸・輪王宮を奉じて決起せんと江戸近郊で王政復古論を遊説していた。楠公義祭同盟 年表

▲歴史寸劇「もらい風呂」は、中野方蔵を救えなかった副島種臣の無念が描かれる

6月30日

江戸時代末期1849嘉永2鍋島直正

鍋島直正、佐賀藩鉄製鋳砲局を築地に建設。※築地反射炉鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

6月30日

明治時代1898明治31大隈重信

第一次内閣総理大臣就任日。

▲総理大臣に立つと決めた大隈重信。佐賀のある商人のふるまいにより、初心を思い出す(「まるぼうろ」より)

strong>

6月16日~6月30日に、佐賀の戦国~幕末・維新でおこった出来事を一日ごとに調べました。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の関連する寸劇画像などとともにお楽しみください~

6月16日

安土桃山時代1576天正4龍造寺隆信

大村純忠が龍造寺隆信へ起請文を入れる。佐賀県史(上巻)年表

6月16日

江戸時代初期1608慶長13鍋島直茂

佐賀城の堀を堀り始める。佐賀県史(中巻)年表

6月16日

江戸時代末期1863文久3大木喬任 江藤新平

長州藩士松島剛蔵が足軽20~30人を伴い来佐。約束通り大砲を受取にくる。大木、江藤らと激論3日間にわたり、大木、江藤が謝罪状を書く。大木喬任年譜考 P31

▲江藤と大木の凸凹コンビがやらかしてしまう(写真は「茶飲みに来んか?」より)

6月17日

江戸時代初期1623元和9鍋島勝茂

川上山実相院と千栗山妙覚院の一の宮の争いについて幕府の決済を勝茂より通達する。佐賀県史(中巻)年表

6月17日

江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正

江川塾より八田兵助、反射炉見学に来る。郷土史に輝く人びと P47

▲自ら洋式大砲を鋳造して海岸の防衛につとめた名君・鍋島直正(写真は「かちがらす」より)

6月17日

明治時代1868明治元前山清一郎

仙台で軟禁されていた九条卿を東京に連れていくための護衛軍(前山清一郎指揮)が、秋田に向かったが、軍資金がつき、盛岡藩に一万両を提供指示した。「「仙台戊辰史」にみる佐賀藩の動勢」

6月17日

明治時代1878明治11佐野常民

"佐野常民が社員総会を開き、委員制をやめて新たに職員を選任することにした。それによって佐野は副総長を大給恒とともに務めることになる。"郷土史に輝く人びと P102

▲若い頃大阪の緒方洪庵の塾で「医」の本質に触れた佐野常民。その思いをずっと温め続け、ついに男子一生の仕事として「日本赤十字社」を作ることになる

6月17日

明治時代1891明治24大木喬任

文部大臣となった大木喬任、祝祭日を学校行事に取り込む「小学校祝日大祭日儀式規定」を制定。大木喬任年譜考 P477

▲酒を飲んでは、日本の教育について思いをめぐらしていた大木喬任(写真は「酒もってこい!」より)

6月18日

安土桃山時代1592天正20"鍋島直茂鍋島・龍造寺軍"

文禄の役・咸鏡道まで山中を行軍し、この日安辺に到着し、一息つく。食糧が不足がちだったので、ここでひさびさに満足いく食事ができる。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P64

6月18日

江戸時代末期1842天保13鍋島直正

イギリス船が一隻長崎港に入港。警戒を強化。郷土史に輝く人びと P46

▲歴代の長崎守備隊の隊長の中には、島義勇もいた(写真は「あの夜のままで。」で長崎でひまをしている島義勇)

6月18日

江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

幕府よりの拝借金五万両、返納免除。郷土史に輝く人びと P48

6月19日

江戸時代初期1653承応2鍋島勝茂

鍋島勝茂、佐賀藩の美麗制度を作る。佐賀県史(中巻) 年表

6月20日

安土桃山時代1577天正5龍造寺隆信

有馬討伐にて途上、藤津・杵島両郡を鎮圧した余勢をかって、龍造寺隆信が大村氏討伐に向かう。先陣の鍋島直茂、勝屋勢が城戸口を打ち破り、後藤勢も乱入。有馬の援軍が来なくて大村純忠は和議を申し入れる。純忠の娘を隆信の次男江上家種の室に契約して、一件落着する。「風雲 肥前戦国武将史」 P74

6月20日

江戸時代末期1832天保3鍋島直正

鍋島直正、15日前に表明した倹約の覚悟が全藩士に通達される。幕末の鍋島佐賀藩 P26

6月21日

安土桃山時代1596文禄5鍋島直茂 龍造寺一門

龍造寺一族老臣らが、鍋島清茂へ起請文を送り、忠誠を誓う。佐賀県史(上巻)年表

6月21日

江戸時代末期1864元治元鍋島直正、久米邦武

直正と邦武が西洋政体談義をする。直正は久米をよく話し相手にして、前日も天皇親政について談義をしている。この日はさらに楠公(佐賀)の墓を詣でる。久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 巻末年表

▲1861年に隠居した直正。隠居すると藩主時代よりも自由に活発に藩士たちと交流を深めたようにも感じられる(写真は「茶飲みに来んか?」より)

6月22日

室町時代1563永禄6龍造寺隆信

龍造寺隆信が馬場鑑周の中野城を攻めて落城させる。龍造寺軍では特に石井一門(石井源次郎ら)が戦った。地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P154

6月23日

江戸時代末期1838天保9鍋島直正

鍋島直正、佐賀城本丸竣工する。ネット年表

6月23日

明治時代1888明治21佐野常民

第二回日本赤十字社員総会で皇后陛下がはじめて行啓。その際にいただいた言葉に感激した佐野常民は、その後も常に拝誦したといわれる。またこの会では、初の篤志看護婦人会修業証書を授与した。授与者は全77名。日赤の創始者 佐野常民

6月24日

江戸時代末期1840天保11鍋島直正

今津江尻で軍艦38艘による海軍演習を鍋島直正が実施。鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

6月25日

江戸時代末期1867慶応3副島種臣

副島種臣が、新政府の征伐軍を単なる薩長政府ではないことを明示するために佐賀藩兵を加入させようという岩倉具視の命を受けて、佐賀、大村両藩徴発の任を帯びて、九州へ向う(北伐は木戸と後藤の諫言により結局岩倉自身が率いる形にはならなかったが、佐賀藩兵は多く徴兵された) ※北伐軍の西日本出身兵の50%以上が佐賀藩兵となった。佐賀県史(下巻) P16

▲この時の岩倉具視(?)の口真似をする副島種臣(「良いではないか。」より)

6月26日

安土桃山時代1576天正4龍造寺隆信 大村純忠

大村純忠、龍造寺隆信と和議を結ぶ。龍造寺隆信 P297

6月26日

江戸時代初期1603慶長8龍造寺高房

龍造寺藤八郎高房、従五位下駿河守叙任。ネット年表

6月26日

明治時代1882明治15佐野常民

博愛社社員総会で「博愛社の主旨は人の至誠に基づくの説」と題する講義で、パリ万国博覧会での見聞を回顧し、負傷して武器を捨てた者はもはや敵ではない一人の人間であるから、一個の生命を救うのは当然である、と述べている。日赤の創始者 佐野常民 P41

▲パリ万博から戻った佐野常民。(「良いではないか。」より)

6月27日

江戸時代末期1830文政13鍋島直正

鍋島直正、藩主就任後3カ月足らずで2度目の長崎見学、長崎奉行所、蘭館をたずね、さらに蘭船を見て帰城。幕末の鍋島佐賀藩 P9 では「はじめて」とあるが、「郷土史に輝く人々」P45年表では2回目なのでそちらを採用

▲主君鍋島直正の無念さを果たそうとする佐野常民(「かちがらす」より)

6月27日

江戸時代末期1862文久2"江藤新平(大木喬任)"

江藤新平、脱藩。 ※代品方(質品方)に転任したが、脱藩を決意。佐賀藩に上書を奉呈してその意を披露。「暁出国門」と題した詩を詠み、大木喬任に胸中を知らせて、上京する。大木は20両をはな向けに差し出す。"幕末維新と佐賀藩 P78

※後は楠公義祭同盟 年表"

▲歴史寸劇「聞き耳えびす」は、この時の脱藩の罪で蟄居していた頃の江藤新平が演じられる

6月27日

江戸時代末期1867慶応3鍋島直正

鍋島直正が京都につく。(将軍とあうために←7月19日)郷土史に輝く人びと P49

6月27日

明治時代1889明治22久米邦武

東京大学に国史学科が設置され、久米邦武ら3人が教授となる。郷土史に輝く人びと P213

6月28日

安土桃山時代1576天正4龍造寺隆信(対有馬)

松浦の波多鎮、伊万里治、有田盛らは有馬氏にそそのかされて、龍造寺の獅子ヶ城を攻める。龍造寺隆信 P292

6月28日

明治時代1868明治元鍋島茂昌

鍋島茂昌のアームストロング砲4門を中心とする軍勢839名が武雄神社に集結して神酒を交して戦勝を祈願し、武雄を出発。鍋島閑叟(杉谷昭) P170

6月28日

明治時代1868明治元島義勇

鎮台府判事を拝命。

6月29日

江戸時代初期1638寛永15鍋島勝茂

鍋島勝茂、原城攻めの軍令違反のため閉門処分となる。佐賀県史(中巻) 年表

6月29日

江戸時代末期1860万延元"中野方蔵 江藤新平大木喬任"

中野方蔵が江藤新平、大木喬任に賛同、決起を求める。※中野方蔵は桜田門外の変が起こった3月くらいより江戸に出てきて、昌平黌安積門派に属していた。尊王攘夷を策し、水戸・輪王宮を奉じて決起せんと江戸近郊で王政復古論を遊説していた。楠公義祭同盟 年表

▲歴史寸劇「もらい風呂」は、中野方蔵を救えなかった副島種臣の無念が描かれる

6月30日

江戸時代末期1849嘉永2鍋島直正

鍋島直正、佐賀藩鉄製鋳砲局を築地に建設。※築地反射炉鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

6月30日

明治時代1898明治31大隈重信

第一次内閣総理大臣就任日。

▲総理大臣に立つと決めた大隈重信。佐賀のある商人のふるまいにより、初心を思い出す(「まるぼうろ」より)

strong>

2017年05月15日

今日は何の日「佐賀暦」5月16日~5月31日

今日は何の日?佐賀暦

5月1日~5月5日

戦国時代・幕末・明治維新において

佐賀の歴史上、何があった日なのでしょうか?

上演のカットとともにお楽しみください。

5月16日室町時代1534天文3龍造寺家兼

龍造寺家兼が留守にしている水ヶ江城を陶興房が攻めるが家臣の福地家盈が防ぎきる。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P53

5月16日江戸時代初期1675延宝3売茶翁

売茶翁が蓮池で生まれる。ウィキペディア

5月16日江戸時代中期1700元禄13鍋島光茂

鍋島光茂没 (69歳)楠公義祭同盟 年表

5月16日江戸時代末期1835天保6鍋島直正

鍋島安房直正が鍋島安房を請役(執政)とする。郷土史に輝く人びと

▲鍋島直正

5月17日江戸時代中期1700元禄13山本常朝

山本常朝が出家。受戒。佐賀市史その3 年表

▲常朝の「葉隠」はその後、佐賀の侍の規律となる。写真は葉隠を扱った歴史寸劇「どしたらいいんんじゃ?」より切腹しようとする島義勇

5月18日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、祖先のお墓の改修工事が竣成し、4年ぶりに帰省するため東京を発する。東京駅のプラットホームは見送り客で埋め尽くされる。横浜、静岡、名古屋、大垣、米原、神戸、広島などなど、行く先々で早稲田のOBなどが沿道に手を振る。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P129

▲大隈重信(「故郷(くに)ば、錦で」の一シーン)

5月19日明治時代1868明治元佐野常民

パリ博の後、欧州で視察や公務を行なっていた佐野常民が、幕府瓦解の知らせを聞いて、急きょ帰国。この日、長崎につく。(太陽暦では6月9日)日赤の創始者 佐野常民 P46

▲故国の荒廃ぶりを知り嘆く佐野常民(歴史寸劇「良いではないか。」より)

5月19日大正時代1917大正6大隈重信

帰省の途にある大隈重信。朝、下関に下車。連絡船で門司駅に渡ったが、そこでも歓迎を受け、短い講演を行なう。小倉、博多、鳥栖を経て、2時20分に汽車は佐賀駅に到着。煙火が打ち上げられ、駅は立錐の余地がないほど混雑。沿道は国旗が掲揚され賑わう。午後蓮池の古賀善兵衛氏邸入る。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P130

5月20日明治時代1887明治20佐野常民

佐野常民が博愛社から日本赤十字社と改称したばかりの同社にて第一回社員総会を開き、有栖川宮熾仁親王を総裁に選出した。本人は社長に選ばれた。日赤の創始者 佐野常民 P118・P120

5月20日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、午前中、蓮池の古賀善兵衛氏邸で休養。午後より松原神社と高伝寺へ。松原神社では参拝。高伝寺では藩侯累代の墓をホ墓参。読経をうけて、焼香。14時40分同寺を出発。精町より辻の堂を経て川原小路へ。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P130

5月21日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、14時より累代の菩提寺である龍泰寺にて法要。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P132

5月23日江戸時代末期1855安政2鍋島直正

鍋島直正、自ら蘭学寮を視察して蘭学を奨励し、精煉方に電信機や蒸気機関の研究をいっそう拍車をかけるように命じる。鍋島閑叟(杉谷昭) P40

▲視察に訪れた鍋島直正。大隈重信と江藤新平に語ったことは・・・(「ならば需骨よ!」より)

5月24日江戸時代末期1822文政5枝吉神陽

義祭同盟の提案者、枝吉神陽 誕生する。楠公義祭同盟

▲佐賀の八賢人の扇の要的な存在、カリスマ思想家枝吉神陽

5月24日明治時代1887明治20佐野常民

佐野常民が5月20日に決定した日本赤十字社、社長就任の勅許を受ける。また社則を発表した。日赤の創始者 佐野常民 P120

5月25日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並ら到着。和平の義をかわした後、龍造寺政家に歓待を受ける。佐賀城下本行寺に宿泊。宴において鍋島直茂らと神経戦。

5月25日江戸時代末期1846弘化3鍋島直正

鍋島直正が、十五御茶屋を廃止、石火矢方を置く。郷土史に輝く人びと P47

5月25日江戸時代末期1850嘉永3"枝吉神陽 江藤新平大木喬任 島義勇大隈重信 久米邦武"

"枝吉神楊が梅林庵にて楠公祭を再興。義祭同盟結成される 参加者38名。

1854年~ 大隈、久米参加"楠公義祭同盟 杉谷さんの巻末年表によれば5月24日

▲義祭同盟は、その後賢人たちが困難にぶつかった際の心のよりどころとなった。写真は、失意の副島種臣に説き口説く大隈重信(「あの夜のままで。」より)

▲枝吉の義祭同盟が大隈、副島、島、江藤、大木ら佐賀の青年らの目を開かせ、後に近代国家の礎作りに奔走させることとなる。

5月25日江戸時代末期1856安政3枝吉神陽、鍋島茂真(安房)

神陽が高伝寺の末寺梅林庵に祀られていた楠公父子御尊像を龍造寺八幡神社に遷座することを提案していたが、この日実行された。枝吉神陽先生遺稿 P244

▲枝吉神陽

5月25日江戸時代末期1862文久2中野方蔵

中野方蔵、獄死。 江藤新平、大木など憤慨する。大木喬任年譜考P28

▲中野方蔵を救えなかった心に傷を負った副島種臣。兄枝吉神陽はその時・・(「もらい風呂」より)

5月25日江戸時代末期1864元治元久米邦武

久米邦武が江戸より佐賀に戻り、この日弘道館の教官になる。郷土史に輝く人びと P213

5月25日明治時代1872明治5佐野常民

佐野常民が澳国博覧会理事官を兼務する。佐野は昨年8月7日に工部大丞兼灯台頭に任命された後、博覧会御用掛も兼務になっているので、多忙となる。日赤の創始者 佐野常民 P53

▲佐賀藩一の働き者、佐野常民の心の叫びを感じた島義勇は・・・(「蝶よ、渡れ!」より)

5月26日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並のもとに龍造寺隆信からの酒の肴が本行寺に届く。再び宴に。蒲池鎮並は得意の猿楽も披露。宴において鍋島直茂らと神経戦。

5月27日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並、龍造寺隆信から送られた酒肴で宴を開く。龍造寺隆信 P342

5月27日江戸時代末期1844天保15枝吉神陽

枝吉神陽、3ヶ年の江戸遊学を命じられ、この日を佐賀を立つ枝吉神陽先生遺稿 P278

▲遊学から帰り富士山を登った時のことを語る枝吉神陽(「富士ば登らば」より)

5月27日江戸時代末期1859安政6鍋島直正

鍋島直正が文武課業法を廃止する。(約9年足らずの施行期間)生馬寛信先生の講義資料から

▲文武課業法の下の試験勉強と葉隠の実践と義祭同盟の集いに昼夜励む島義勇。ついに限界となり・・・(「どしたらいいんじゃ?」より)

5月27日明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が博愛社の設立許可を得て集めた医者らを熊本軍団病院へ派遣し、はじめて実質的な救護活動を開始する。日赤の創始者 佐野常民 P90

5月27日明治時代1887明治20佐野常民

24日に日本赤十字社の社長となった佐野常民が、まずおこなったのが、国際赤十字への加盟打電。この日赤十字国際委員会のモアニエに宛てて書状を送り、加盟を求めた。日赤の創始者 佐野常民 P122

5月28日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂 龍造寺軍

文禄の役)加藤清正らと構成する第二軍として、この日臨津江の朝鮮軍を駆逐し、渡川を成功。開城(ケソン)を占領する。文禄・慶長の役 P63

5月29日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

龍造寺隆信が、須古に向かう蒲池鎮並一行173名を謀殺。(小川信俊ら伏兵が討取る) 一説には5月27日地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P82 "龍造寺隆信 P342

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P138"

5月29日明治時代1873明治6島義勇

秋田県令の島義勇。八郎潟の造湾のための資金を政府の井上馨に要請したが、完全無視されたの立腹し、この日の夕刻県庁の幹部十数人を官邸に招き、大宴会を行ない、うっぷんを晴らす。上京して予算をとってくるか、自分が辞任するかの胸の内をあかす。郷土史に輝く人びと P118 には「明治5年」と書いてあるが間違い。

▲金策に奔走する島義勇。秋田から霞が関に、横浜に、そして再び霞が関に。その途中に不思議な男を救ったことで・・・(「ありがとう」より)

5月30日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、3回目の帰省の帰りに大阪に滞在する。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P168

5月31日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、3回目の帰省の帰りの大阪滞在中、日帰りで神戸を視察。(大阪泊)帰郷記念 大隈侯爵講演集 P168

5月1日~5月5日

戦国時代・幕末・明治維新において

佐賀の歴史上、何があった日なのでしょうか?

上演のカットとともにお楽しみください。

5月16日室町時代1534天文3龍造寺家兼

龍造寺家兼が留守にしている水ヶ江城を陶興房が攻めるが家臣の福地家盈が防ぎきる。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P53

5月16日江戸時代初期1675延宝3売茶翁

売茶翁が蓮池で生まれる。ウィキペディア

5月16日江戸時代中期1700元禄13鍋島光茂

鍋島光茂没 (69歳)楠公義祭同盟 年表

5月16日江戸時代末期1835天保6鍋島直正

鍋島安房直正が鍋島安房を請役(執政)とする。郷土史に輝く人びと

▲鍋島直正

5月17日江戸時代中期1700元禄13山本常朝

山本常朝が出家。受戒。佐賀市史その3 年表

▲常朝の「葉隠」はその後、佐賀の侍の規律となる。写真は葉隠を扱った歴史寸劇「どしたらいいんんじゃ?」より切腹しようとする島義勇

5月18日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、祖先のお墓の改修工事が竣成し、4年ぶりに帰省するため東京を発する。東京駅のプラットホームは見送り客で埋め尽くされる。横浜、静岡、名古屋、大垣、米原、神戸、広島などなど、行く先々で早稲田のOBなどが沿道に手を振る。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P129

▲大隈重信(「故郷(くに)ば、錦で」の一シーン)

5月19日明治時代1868明治元佐野常民

パリ博の後、欧州で視察や公務を行なっていた佐野常民が、幕府瓦解の知らせを聞いて、急きょ帰国。この日、長崎につく。(太陽暦では6月9日)日赤の創始者 佐野常民 P46

▲故国の荒廃ぶりを知り嘆く佐野常民(歴史寸劇「良いではないか。」より)

5月19日大正時代1917大正6大隈重信

帰省の途にある大隈重信。朝、下関に下車。連絡船で門司駅に渡ったが、そこでも歓迎を受け、短い講演を行なう。小倉、博多、鳥栖を経て、2時20分に汽車は佐賀駅に到着。煙火が打ち上げられ、駅は立錐の余地がないほど混雑。沿道は国旗が掲揚され賑わう。午後蓮池の古賀善兵衛氏邸入る。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P130

5月20日明治時代1887明治20佐野常民

佐野常民が博愛社から日本赤十字社と改称したばかりの同社にて第一回社員総会を開き、有栖川宮熾仁親王を総裁に選出した。本人は社長に選ばれた。日赤の創始者 佐野常民 P118・P120

5月20日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、午前中、蓮池の古賀善兵衛氏邸で休養。午後より松原神社と高伝寺へ。松原神社では参拝。高伝寺では藩侯累代の墓をホ墓参。読経をうけて、焼香。14時40分同寺を出発。精町より辻の堂を経て川原小路へ。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P130

5月21日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、14時より累代の菩提寺である龍泰寺にて法要。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P132

5月23日江戸時代末期1855安政2鍋島直正

鍋島直正、自ら蘭学寮を視察して蘭学を奨励し、精煉方に電信機や蒸気機関の研究をいっそう拍車をかけるように命じる。鍋島閑叟(杉谷昭) P40

▲視察に訪れた鍋島直正。大隈重信と江藤新平に語ったことは・・・(「ならば需骨よ!」より)

5月24日江戸時代末期1822文政5枝吉神陽

義祭同盟の提案者、枝吉神陽 誕生する。楠公義祭同盟

▲佐賀の八賢人の扇の要的な存在、カリスマ思想家枝吉神陽

5月24日明治時代1887明治20佐野常民

佐野常民が5月20日に決定した日本赤十字社、社長就任の勅許を受ける。また社則を発表した。日赤の創始者 佐野常民 P120

5月25日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並ら到着。和平の義をかわした後、龍造寺政家に歓待を受ける。佐賀城下本行寺に宿泊。宴において鍋島直茂らと神経戦。

5月25日江戸時代末期1846弘化3鍋島直正

鍋島直正が、十五御茶屋を廃止、石火矢方を置く。郷土史に輝く人びと P47

5月25日江戸時代末期1850嘉永3"枝吉神陽 江藤新平大木喬任 島義勇大隈重信 久米邦武"

"枝吉神楊が梅林庵にて楠公祭を再興。義祭同盟結成される 参加者38名。

1854年~ 大隈、久米参加"楠公義祭同盟 杉谷さんの巻末年表によれば5月24日

▲義祭同盟は、その後賢人たちが困難にぶつかった際の心のよりどころとなった。写真は、失意の副島種臣に説き口説く大隈重信(「あの夜のままで。」より)

▲枝吉の義祭同盟が大隈、副島、島、江藤、大木ら佐賀の青年らの目を開かせ、後に近代国家の礎作りに奔走させることとなる。

5月25日江戸時代末期1856安政3枝吉神陽、鍋島茂真(安房)

神陽が高伝寺の末寺梅林庵に祀られていた楠公父子御尊像を龍造寺八幡神社に遷座することを提案していたが、この日実行された。枝吉神陽先生遺稿 P244

▲枝吉神陽

5月25日江戸時代末期1862文久2中野方蔵

中野方蔵、獄死。 江藤新平、大木など憤慨する。大木喬任年譜考P28

▲中野方蔵を救えなかった心に傷を負った副島種臣。兄枝吉神陽はその時・・(「もらい風呂」より)

5月25日江戸時代末期1864元治元久米邦武

久米邦武が江戸より佐賀に戻り、この日弘道館の教官になる。郷土史に輝く人びと P213

5月25日明治時代1872明治5佐野常民

佐野常民が澳国博覧会理事官を兼務する。佐野は昨年8月7日に工部大丞兼灯台頭に任命された後、博覧会御用掛も兼務になっているので、多忙となる。日赤の創始者 佐野常民 P53

▲佐賀藩一の働き者、佐野常民の心の叫びを感じた島義勇は・・・(「蝶よ、渡れ!」より)

5月26日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並のもとに龍造寺隆信からの酒の肴が本行寺に届く。再び宴に。蒲池鎮並は得意の猿楽も披露。宴において鍋島直茂らと神経戦。

5月27日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

蒲池鎮並、龍造寺隆信から送られた酒肴で宴を開く。龍造寺隆信 P342

5月27日江戸時代末期1844天保15枝吉神陽

枝吉神陽、3ヶ年の江戸遊学を命じられ、この日を佐賀を立つ枝吉神陽先生遺稿 P278

▲遊学から帰り富士山を登った時のことを語る枝吉神陽(「富士ば登らば」より)

5月27日江戸時代末期1859安政6鍋島直正

鍋島直正が文武課業法を廃止する。(約9年足らずの施行期間)生馬寛信先生の講義資料から

▲文武課業法の下の試験勉強と葉隠の実践と義祭同盟の集いに昼夜励む島義勇。ついに限界となり・・・(「どしたらいいんじゃ?」より)

5月27日明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民が博愛社の設立許可を得て集めた医者らを熊本軍団病院へ派遣し、はじめて実質的な救護活動を開始する。日赤の創始者 佐野常民 P90

5月27日明治時代1887明治20佐野常民

24日に日本赤十字社の社長となった佐野常民が、まずおこなったのが、国際赤十字への加盟打電。この日赤十字国際委員会のモアニエに宛てて書状を送り、加盟を求めた。日赤の創始者 佐野常民 P122

5月28日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂 龍造寺軍

文禄の役)加藤清正らと構成する第二軍として、この日臨津江の朝鮮軍を駆逐し、渡川を成功。開城(ケソン)を占領する。文禄・慶長の役 P63

5月29日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信 蒲池家

龍造寺隆信が、須古に向かう蒲池鎮並一行173名を謀殺。(小川信俊ら伏兵が討取る) 一説には5月27日地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P82 "龍造寺隆信 P342

史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P138"

5月29日明治時代1873明治6島義勇

秋田県令の島義勇。八郎潟の造湾のための資金を政府の井上馨に要請したが、完全無視されたの立腹し、この日の夕刻県庁の幹部十数人を官邸に招き、大宴会を行ない、うっぷんを晴らす。上京して予算をとってくるか、自分が辞任するかの胸の内をあかす。郷土史に輝く人びと P118 には「明治5年」と書いてあるが間違い。

▲金策に奔走する島義勇。秋田から霞が関に、横浜に、そして再び霞が関に。その途中に不思議な男を救ったことで・・・(「ありがとう」より)

5月30日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、3回目の帰省の帰りに大阪に滞在する。帰郷記念 大隈侯爵講演集 P168

5月31日大正時代1917大正6大隈重信

大隈重信、3回目の帰省の帰りの大阪滞在中、日帰りで神戸を視察。(大阪泊)帰郷記念 大隈侯爵講演集 P168

2017年04月21日

今日は何の日?佐賀暦 4月16日~4月30日

今日は何の日?佐賀暦

4月16日~4月30日

戦国時代・幕末・明治維新において

佐賀の歴史上、何があった日なのでしょうか?

上演のカットとともにお楽しみください。

4月16日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

初の長崎巡察を終えて佐賀城へ帰城。郷土史に輝く人びと P46

4月16日大正時代1914大正3大隈重信

第二次内閣発足。

▲「まるぼうろ」の1カット

4月17日室町時代1568永禄11龍造寺隆信

肥後の城越前守親冬が大友宗麟が起こした龍造寺隆信征伐連合軍と龍造寺隆信との間に入って斡旋したので、お互いに人質を取り交わすし和睦成立となる。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

4月17日安土桃山時代1592天正20"鍋島直茂

鍋島龍造寺軍"文禄の役・第二陣として加藤清正軍とともにこの日釜山へ上陸。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P40

4月18日安土桃山時代1585天正13鍋島直茂 大友宗麟

筑後一帯で大友(高橋、立花)と龍造寺(鍋島)の本格的な交戦開始。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P184

4月18日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

鍋島直正が弘道館に出向き、頭人や当役に訓示。「諸役人の人柄がとりわけ肝要。まずは文武の修業をもとに、そのうえで管途に勤めることでなくてはならない。(中略)とりわけ少年が文武の稽古をいい加減にし官途につくことばかり狂奔するようでは宜しくない。」幕末の鍋島佐賀藩 P19

4月19日明治時代1873明治6江藤新平

江藤新平、初代司法卿退任。

「水も滴るよかおとこ。江藤新平です」(「良いではないか。」より)

4月20日江戸時代初期1615慶長20鍋島勝茂

鍋島勝茂が、大阪夏の陣のために出陣する。ネット年表

4月20日江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が死罪の者が出ることを悔やみ、酒や魚肉をたしなむのは忍びなく、一日精進することを語る。「明日死罪の者が刑を執行されるはずであるが、自分は領民はすべてわが子のように思っている。たとえ、罪科を犯したものとは言え、死罪を科したことは不憫に思う。結局は教化が行き届かずこのような罪人を出したのだから、明日は・・・・」と伝える。幕末の鍋島佐賀藩 P18

▲「命をそまつにするでない。馬鹿者が」 殿のおもいがけない喝を浴びる島義勇 (「どしたらいいんじゃ?」より)

4月20日江戸時代末期1844天保15鍋島直正

鍋島直正が佐賀藩長崎伊王島に大モルチール砲を備え付ける。佐賀市史その3 年表

▲「ああ、かちがらすが飛んでくる。多布施の森から、かちがらすが飛んでくる」(「かちがらす」より)

4月21日江戸時代末期1838天保9鍋島直正

鍋島直正が長崎で異変が起きた時の情報伝達の方法「白帆注進」について改めて決定事項を定めた。幕末の鍋島佐賀藩 P82

4月21日江戸時代末期1866慶応2鍋島安房守

鍋島安房守茂真 没。(54歳)鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲鍋島安房守を受け入れた義祭同盟の創設者、佐賀のカリスマ 枝吉神陽

4月21日明治時代1879明治12副島種臣

宮内省御用掛一等侍講に就任。明治6年の政変で参儀を辞職して以来の任官(大隈重信らの推薦もあった)⇒翌月に大久保が暗殺されその斬奸状に「有司専制で天皇軽視」とあったため、さらに「天皇親政運動」が加速される。柳原元老院幹事、吉井元老院議官兼侍補、修明治国家と副島種臣 P51

4月22日江戸時代初期1632寛永9鍋島勝茂

十人組の編成を田不作の領民に及ぼす。ネット年表

4月23日室町時代1565永禄8龍造寺隆信 神代長良

龍造寺隆信、神代長良を討つべく、謀略をしかける。神代家が勝利の死亡(3月15日)や、4月の長良の嫡子千寿丸(11歳)とその妹姫(7歳)が疱瘡で亡くなった折りに、龍造寺隆信は、納富但馬守、龍造寺美作守の両名を千布の城につかわして、お悔やみを述べるとともに、長良に対して別心がないことの誓紙を送り、明後日を期して返書を求めた。(翌日に続く) 「千布城騙し打ち」"龍造寺隆信 P198

「風雲 肥前戦国武将史」 P62 "

4月23日室町時代1570元亀元"龍造寺隆信 鍋島直茂

大友宗麟""大友軍に包囲された龍造寺軍、佐賀城内にて軍議。打って出ることに決定。

第一陣が鍋島直茂、小河信友、第二陣が納富信景、第三陣には龍造寺隆信の旗下として東の口の戸次鑑連の陣を急襲。激戦の末、鑑連軍を退かせる。"龍造寺隆信 P220史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P99「風雲 肥前戦国武将史」 P66"

4月24日室町時代1565永禄8"龍造寺隆信

神代長良""(4月23日から続く)

龍造寺隆信、油断した神代良利に納富信景を先陣として明け方奇襲で襲いかかり、城を陥落させる。※長良は、金立の下宮の木陰で23日の晩一夜を明かし、この日の朝、金立山雲上寺を訪ねて休息する。それから名尾に向かった。この日はちょうど勝利の六七忌(むなのか)で、法要の中、城中は長良の無事帰還に大喜び。""龍造寺隆信 P199「風雲 肥前戦国武将史」 P62

※ 地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P58 "

4月25日明治時代1872明治5江藤新平

江藤新平教部省を去る。あわせて初代司法卿になる。

4月26日江戸時代初期1605慶長10鍋島直茂

江戸幕府が鍋島直茂に南蛮渡航の朱印を許可する。(他許可されたのは、松浦鎭信、有馬晴信)佐賀県史(中巻) 年表

4月27日江戸時代末期1860万延元鍋島直正

鍋島直正、川副下郷で新たに(からめ築立)を新地方で整えるよう告げる。幕末の鍋島佐賀藩 P208

4月27日江戸時代末期1862文久2"大木喬任

中野方蔵"大木喬任と高木秀臣が、坂下門外の変のあおりで捕縛・投獄中の中野方蔵のために「義勇活動資金を調達、そのお礼の手紙を受け取る。楠公義祭同盟 年表

▲恩人・中野方蔵を救えなかった思いが副島種臣を蝕む(「もらい風呂」より)

4月28日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂

文禄の役・第二陣として加藤清正軍とともに慶州を落として忠州に入る。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P40

4月28日江戸時代末期1867慶応3"佐野常民 小出千之助 野中元右衛門 藤山文一

深川長右衛門 "この日パリ万博に向かう一行がスエズに到着。ここから香港から乗ってきたフランス船アルフィー号に別れを告げ、汽車でカイロ経由アレキサンドリアに向かう。日赤の創始者 佐野常民 P34

▲この旅先での見聞が佐野常民の運命を定めることになる(「良いではないか。」より)

4月28日明治時代1907明治40久米邦武

早稲田大学で教授会議員制度の発足に伴い、教授となる久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

4月29日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂

文禄の役・第二陣として加藤清正軍とともに忠州を発って漢城に進発。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P40

4月29日明治時代1877明治10佐野常民

(西南戦争中)佐野常民が海路、神戸から九州に入る。日赤の創始者 佐野常民 P84

4月30日明治時代1880明治13大木喬任

大木喬任(参議法制部主管)が三条実美太政大臣に提出した「民法編纂ノ議」が承認され、大木は民法編纂総裁に任じられる。大木喬任年譜考 P278

▲八賢人一の地味な存在、大木喬任。だが業績はすごい・・・(「まるぼうろ」より)

4月16日~4月30日

戦国時代・幕末・明治維新において

佐賀の歴史上、何があった日なのでしょうか?

上演のカットとともにお楽しみください。

4月16日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

初の長崎巡察を終えて佐賀城へ帰城。郷土史に輝く人びと P46

4月16日大正時代1914大正3大隈重信

第二次内閣発足。

▲「まるぼうろ」の1カット

4月17日室町時代1568永禄11龍造寺隆信

肥後の城越前守親冬が大友宗麟が起こした龍造寺隆信征伐連合軍と龍造寺隆信との間に入って斡旋したので、お互いに人質を取り交わすし和睦成立となる。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

4月17日安土桃山時代1592天正20"鍋島直茂

鍋島龍造寺軍"文禄の役・第二陣として加藤清正軍とともにこの日釜山へ上陸。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P40

4月18日安土桃山時代1585天正13鍋島直茂 大友宗麟

筑後一帯で大友(高橋、立花)と龍造寺(鍋島)の本格的な交戦開始。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P184

4月18日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

鍋島直正が弘道館に出向き、頭人や当役に訓示。「諸役人の人柄がとりわけ肝要。まずは文武の修業をもとに、そのうえで管途に勤めることでなくてはならない。(中略)とりわけ少年が文武の稽古をいい加減にし官途につくことばかり狂奔するようでは宜しくない。」幕末の鍋島佐賀藩 P19

4月19日明治時代1873明治6江藤新平

江藤新平、初代司法卿退任。

「水も滴るよかおとこ。江藤新平です」(「良いではないか。」より)

4月20日江戸時代初期1615慶長20鍋島勝茂

鍋島勝茂が、大阪夏の陣のために出陣する。ネット年表

4月20日江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が死罪の者が出ることを悔やみ、酒や魚肉をたしなむのは忍びなく、一日精進することを語る。「明日死罪の者が刑を執行されるはずであるが、自分は領民はすべてわが子のように思っている。たとえ、罪科を犯したものとは言え、死罪を科したことは不憫に思う。結局は教化が行き届かずこのような罪人を出したのだから、明日は・・・・」と伝える。幕末の鍋島佐賀藩 P18

▲「命をそまつにするでない。馬鹿者が」 殿のおもいがけない喝を浴びる島義勇 (「どしたらいいんじゃ?」より)

4月20日江戸時代末期1844天保15鍋島直正

鍋島直正が佐賀藩長崎伊王島に大モルチール砲を備え付ける。佐賀市史その3 年表

▲「ああ、かちがらすが飛んでくる。多布施の森から、かちがらすが飛んでくる」(「かちがらす」より)

4月21日江戸時代末期1838天保9鍋島直正

鍋島直正が長崎で異変が起きた時の情報伝達の方法「白帆注進」について改めて決定事項を定めた。幕末の鍋島佐賀藩 P82

4月21日江戸時代末期1866慶応2鍋島安房守

鍋島安房守茂真 没。(54歳)鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲鍋島安房守を受け入れた義祭同盟の創設者、佐賀のカリスマ 枝吉神陽

4月21日明治時代1879明治12副島種臣

宮内省御用掛一等侍講に就任。明治6年の政変で参儀を辞職して以来の任官(大隈重信らの推薦もあった)⇒翌月に大久保が暗殺されその斬奸状に「有司専制で天皇軽視」とあったため、さらに「天皇親政運動」が加速される。柳原元老院幹事、吉井元老院議官兼侍補、修明治国家と副島種臣 P51

4月22日江戸時代初期1632寛永9鍋島勝茂

十人組の編成を田不作の領民に及ぼす。ネット年表

4月23日室町時代1565永禄8龍造寺隆信 神代長良

龍造寺隆信、神代長良を討つべく、謀略をしかける。神代家が勝利の死亡(3月15日)や、4月の長良の嫡子千寿丸(11歳)とその妹姫(7歳)が疱瘡で亡くなった折りに、龍造寺隆信は、納富但馬守、龍造寺美作守の両名を千布の城につかわして、お悔やみを述べるとともに、長良に対して別心がないことの誓紙を送り、明後日を期して返書を求めた。(翌日に続く) 「千布城騙し打ち」"龍造寺隆信 P198

「風雲 肥前戦国武将史」 P62 "

4月23日室町時代1570元亀元"龍造寺隆信 鍋島直茂

大友宗麟""大友軍に包囲された龍造寺軍、佐賀城内にて軍議。打って出ることに決定。

第一陣が鍋島直茂、小河信友、第二陣が納富信景、第三陣には龍造寺隆信の旗下として東の口の戸次鑑連の陣を急襲。激戦の末、鑑連軍を退かせる。"龍造寺隆信 P220史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P99「風雲 肥前戦国武将史」 P66"

4月24日室町時代1565永禄8"龍造寺隆信

神代長良""(4月23日から続く)

龍造寺隆信、油断した神代良利に納富信景を先陣として明け方奇襲で襲いかかり、城を陥落させる。※長良は、金立の下宮の木陰で23日の晩一夜を明かし、この日の朝、金立山雲上寺を訪ねて休息する。それから名尾に向かった。この日はちょうど勝利の六七忌(むなのか)で、法要の中、城中は長良の無事帰還に大喜び。""龍造寺隆信 P199「風雲 肥前戦国武将史」 P62

※ 地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P58 "

4月25日明治時代1872明治5江藤新平

江藤新平教部省を去る。あわせて初代司法卿になる。

4月26日江戸時代初期1605慶長10鍋島直茂

江戸幕府が鍋島直茂に南蛮渡航の朱印を許可する。(他許可されたのは、松浦鎭信、有馬晴信)佐賀県史(中巻) 年表

4月27日江戸時代末期1860万延元鍋島直正

鍋島直正、川副下郷で新たに(からめ築立)を新地方で整えるよう告げる。幕末の鍋島佐賀藩 P208

4月27日江戸時代末期1862文久2"大木喬任

中野方蔵"大木喬任と高木秀臣が、坂下門外の変のあおりで捕縛・投獄中の中野方蔵のために「義勇活動資金を調達、そのお礼の手紙を受け取る。楠公義祭同盟 年表

▲恩人・中野方蔵を救えなかった思いが副島種臣を蝕む(「もらい風呂」より)

4月28日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂

文禄の役・第二陣として加藤清正軍とともに慶州を落として忠州に入る。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P40

4月28日江戸時代末期1867慶応3"佐野常民 小出千之助 野中元右衛門 藤山文一

深川長右衛門 "この日パリ万博に向かう一行がスエズに到着。ここから香港から乗ってきたフランス船アルフィー号に別れを告げ、汽車でカイロ経由アレキサンドリアに向かう。日赤の創始者 佐野常民 P34

▲この旅先での見聞が佐野常民の運命を定めることになる(「良いではないか。」より)

4月28日明治時代1907明治40久米邦武

早稲田大学で教授会議員制度の発足に伴い、教授となる久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

4月29日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂

文禄の役・第二陣として加藤清正軍とともに忠州を発って漢城に進発。文禄・慶長の役(吉川弘文館) P40

4月29日明治時代1877明治10佐野常民

(西南戦争中)佐野常民が海路、神戸から九州に入る。日赤の創始者 佐野常民 P84

4月30日明治時代1880明治13大木喬任

大木喬任(参議法制部主管)が三条実美太政大臣に提出した「民法編纂ノ議」が承認され、大木は民法編纂総裁に任じられる。大木喬任年譜考 P278

▲八賢人一の地味な存在、大木喬任。だが業績はすごい・・・(「まるぼうろ」より)

2017年03月16日

今日は何の日?佐賀暦 3月16日~3月31日

今年2017年が明治維新150年のプレイアーです。

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史をもっと知りたいという声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を初公開いたします。

「佐賀暦」は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇脚本などにも活かされています。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日になっておりますね!

今日は何の日?佐賀暦 3月15日~3月31日

3月15日室町時代1565永禄8神代勝利

神代勝利、畑瀬にて没(55歳) 胃がん(地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1P116)。龍造寺隆信 P197

3月15日江戸時代末期1838天保9鍋島直正

鍋島直正が長崎にて長崎港外の山頂に設けた遠見番の望遠鏡で西洋の船が見えた時はただちに長崎から佐賀まで急報できる「白帆注進」の組織を強化する。鍋島閑叟(杉谷昭) P15

▲大木喬任

3月15日江戸時代末期1864元治元年義祭同盟志士たち(大木喬任、副島種臣ら)

大興寺にて、義祭同盟の志士たちが集まると、「大木喬任日記」に記されている(1月15日、3月15日、4月15日、6月15日、9月15日、10月15日にも同様の記事あり) 枝吉神陽先生遺稿 P305

3月15日明治時代1874明治7江藤新平

江藤新平、戸浦から鰹船に乗り、沖の孤島で風雨を3日間やりすごし、再び出航。飫肥より四国宇和島に上陸。警官に怪しまれたところを吉田正春(吉田東洋の息子)が逮捕命令を出すのをわざと遅らせて逃がす。江藤新平と明治維新 P305

3月15日明治時代1879明治12佐野常民

ウィーン万博の際に日本美術の紹介に努め、また西欧諸国が美術を奨励している事を見聞していた体験から、伝統美術の保護と奨励の重要性を痛感していた佐野常民が、同じ考えを抱いていた仲間(塩田真や松尾儀助ら)と竜池会(りゅうちかい)を発足した。常民が会頭になる。副会頭は河瀬秀治。後に月一回の古美術の品評会となる。(のちに「日本美術協会」と改名)。佐野は亡くなるまで尽力した。日赤の創始者 佐野常民 P190・P192

3月16日明治時代1874明治7江藤新平

宇和島にて江藤新平の逮捕状をもった警官が宿にやってくる。江藤らは前夜逃げだした後で、宿代3円が置かれたままであった。江藤新平と明治維新 P305

3月17日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信

肥後の甲斐宗運、同城親賢が龍造寺隆信に起請文をいれる。佐賀県史(上巻)年表

▲長崎と縁が深い大隈重信(「もらい風呂」(写真)や、「鬼の首あげい!」「あの夜のままで」などは長崎に行き来する途中の物語です)

3月17日1868大隈重信

"徴士参与職外国事務局判事となり長崎勤務が命じられる(はじめて政府に登用)

3月18日安土桃山時代1584天正12龍造寺隆信

島津龍造寺隆信が有馬征伐に乗り出す。 龍造寺隆信 P354

3月18日江戸時代末期1867慶応3佐野常民

パリ万博に向かう途中、香港に入港し、この日学校の教室での授業を参観、様々な質問をして、見聞を深める。(香港に10日ほど滞在。教育施設や造幣局を視察)日赤の創始者 佐野常民 P34

3月19日江戸時代初期1637寛永14鍋島勝茂

鍋島勝茂が多久美作守に命じ、有田伊万里郷の陶業従事者826人追放。ネット年表

3月20日安土桃山時代1579天正7龍造寺隆信

龍造寺隆信が三池鎮実征伐に乗り出す。 三池城落城。龍造寺隆信 P311

3月20日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂

鍋島直茂が朝鮮に向けて出兵する(文禄の役)。佐賀県史(上巻)年表

3月21日江戸時代末期1835天保6鍋島直正

川崎の宿で、「松平肥前守」の高札をとれと、迫った一橋の徒士中島吉太郎が幕府の勘定奉行の取り調べの末、揚屋入りを命じられる。(拘束される)幕末の鍋島佐賀藩 P62

▲この事件がもとで江戸を離れて佐賀に戻った直正は、不思議な酒を発見する(歴史寸劇「散るもまた良し」より)

3月21日江戸時代末期1860万延元鍋島直正

桜田門外の変の後、直正護衛のため三十名の藩士詰める。郷土史に輝く人びと P48

3月21日江戸時代末期1866慶応2鍋島直正

鍋島直正が塚崎温泉(現武雄)に入湯。郷土史に輝く人びと P49

3月22日室町時代1548天文17龍造寺隆信

龍造寺胤信(隆信)、八幡神社の鬮(くじ)の結果、本家相続が決まり、村中城に入城する。楠公義祭同盟 年表

3月22日室町時代1548天文17龍造寺一門

龍造寺胤栄、死去。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P83

3月22日室町時代1569永禄12龍造寺隆信 大友宗麟

大友宗麟、龍造寺を討つべく千栗に達する。龍造寺隆信 P212

↓後の鍋島直正の藩主としての行動理念に大きな影響を与えた大事件

3月22日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

藩主就任後はじめて領国佐賀に下る。品川で商人から滞っていた日用品の代金請求のため詰め寄り、一行は足止めをくらう。幕末の鍋島佐賀藩 P7

3月23日江戸時代末期1832天保3大木喬任

大木喬任 誕生。大木喬任年譜考 P10

3月23日江戸時代末期1854嘉永7松尾儀助

プチャーチンが3度目の長崎来航。松尾儀助、ロシアの乗組員に刀を奪われる。政商松尾儀助伝 P66

3月24日室町時代1545天文14"龍造寺剛忠 以下

龍造寺一門"龍造寺剛忠、馬場頼周に謀殺された一門の復讐のため、避難先の蒲池鑑盛の梁川勢、鍋島清房父子の与賀・本庄勢300、また呼びかけに応じた与賀・川副の2000を率いて一木から川副に上陸。川副郷鰡江(シクツエ)の無量寺で旗揚げ。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P76

3月24日安土桃山時代1584天正12龍造寺隆信 島津

龍造寺隆信が島原の森ヶ岳城を攻める(沖田畷の戦い開始→午後2時頃、島津の勇将川上左京亮に討ちとられ、死亡。56才行年55歳)龍造寺隆信 P354

3月24日江戸時代初期1657明暦3鍋島勝茂

鍋島勝茂没 78歳楠公義祭同盟

3月24日江戸時代末期1833天保4鍋島直正

鍋島直正が、龍造寺隆信の250年忌に参詣するが、別途行った天祐寺で零牌を拝した時に、首を挙げて堅座し、しばし、前を屹と凝視し、そのまま立ち去った。そのあと、天祐寺堂参は廃された。幕末の鍋島佐賀藩 P32

3月25日安土桃山時代1578天正6龍造寺一門

豊臣秀吉が九州に上陸。九州征伐を開始する。佐賀県史(上巻)年表

3月25日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正

鍋島直正が塚崎温泉(現武雄)に入湯。郷土史に輝く人びと P49

3月25日明治時代1868明治元島義勇

島義勇が江藤新平と品川にて会合。郷土史に輝く人びと P105

3月25日江戸時代末期1887明治20佐野常民

佐野常民の博愛社が臨時総会を開き、社名を日本赤十字社と改称することとなる。郷土史に輝く人びと P118

3月26日江戸時代初期1642寛永19鍋島勝茂

鍋島勝茂が幕府より長崎御番を命じられる。佐賀県史(中巻)年表

3月26日明治時代1868明治元鍋島直正

天皇、観艦式にのぞみ。電流丸、旗艦となる。郷土史に輝く人びと P49

3月27日室町時代1547天文16龍造寺一門

大内義隆が龍造寺胤榮を肥前の代官とする。佐賀県史(上巻)年表

3月27日室町時代1570永禄13龍造寺隆信

前年和睦をして兵を引いた大友軍だったが、その後、龍造寺からとった人質の秀島家周が脱出して佐賀に帰ってきたことに怒り、大友宗麟が再度佐賀に出兵。自ら大軍を率いて大分の府内を発し、戸次、吉弘、臼杵の三家老をはじめ、豊前、豊後、筑前、筑後の将兵を率いてこの日に佐賀へ到着。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

3月28日江戸時代末期1837天保8鍋島直正

小城藩(佐賀藩の支藩)9代藩主鍋島直堯より城主格願いが提出される。幕末の鍋島佐賀藩 P73

3月28日明治時代1874明治7江藤新平

江藤新平、山中、道に迷い、いくももどるもならず、一晩中、雨に濡れて立ちつくす。

3月29日江戸時代末期1865元治2鍋島直正

鍋島直正が塚崎温泉(現武雄)に入湯。郷土史に輝く人びと P49

3月29日明治時代1874明治7江藤新平

逃走中の江藤新平、高知県甲ノ浦で捕縛。大木喬任年譜考 P184

3月29日明治時代1892明治25久米邦武

久米邦武が東大教授を辞任する。郷土史に輝く人びと P213

3月30日明治時代1868明治元島義勇

島義勇の3日間にわたる帰順説得が終わる。相手は勝海舟(江戸幕府陸軍総裁)と矢田堀鴻(江戸幕府海軍総裁)佐賀市史その3 P19

3月30日明治時代1873明治6久米邦武

ロシアへ(ハンブルグ経由 プロイセンより)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

3月31日江戸時代末期1860万延元副島種臣

桜田門外の変を聞いて、江戸の藩主を水戸派に転向させようと、佐賀の中野数馬が選抜した晴鋭30名が江戸に到着。副島種臣、中野方蔵らが加わっていた。南白江藤新平実伝 P51

以上です。

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史をもっと知りたいという声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を初公開いたします。

「佐賀暦」は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇脚本などにも活かされています。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日になっておりますね!

今日は何の日?佐賀暦 3月15日~3月31日

3月15日室町時代1565永禄8神代勝利

神代勝利、畑瀬にて没(55歳) 胃がん(地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1P116)。龍造寺隆信 P197

3月15日江戸時代末期1838天保9鍋島直正

鍋島直正が長崎にて長崎港外の山頂に設けた遠見番の望遠鏡で西洋の船が見えた時はただちに長崎から佐賀まで急報できる「白帆注進」の組織を強化する。鍋島閑叟(杉谷昭) P15

▲大木喬任

3月15日江戸時代末期1864元治元年義祭同盟志士たち(大木喬任、副島種臣ら)

大興寺にて、義祭同盟の志士たちが集まると、「大木喬任日記」に記されている(1月15日、3月15日、4月15日、6月15日、9月15日、10月15日にも同様の記事あり) 枝吉神陽先生遺稿 P305

3月15日明治時代1874明治7江藤新平

江藤新平、戸浦から鰹船に乗り、沖の孤島で風雨を3日間やりすごし、再び出航。飫肥より四国宇和島に上陸。警官に怪しまれたところを吉田正春(吉田東洋の息子)が逮捕命令を出すのをわざと遅らせて逃がす。江藤新平と明治維新 P305

3月15日明治時代1879明治12佐野常民

ウィーン万博の際に日本美術の紹介に努め、また西欧諸国が美術を奨励している事を見聞していた体験から、伝統美術の保護と奨励の重要性を痛感していた佐野常民が、同じ考えを抱いていた仲間(塩田真や松尾儀助ら)と竜池会(りゅうちかい)を発足した。常民が会頭になる。副会頭は河瀬秀治。後に月一回の古美術の品評会となる。(のちに「日本美術協会」と改名)。佐野は亡くなるまで尽力した。日赤の創始者 佐野常民 P190・P192

3月16日明治時代1874明治7江藤新平

宇和島にて江藤新平の逮捕状をもった警官が宿にやってくる。江藤らは前夜逃げだした後で、宿代3円が置かれたままであった。江藤新平と明治維新 P305

3月17日安土桃山時代1581天正9龍造寺隆信

肥後の甲斐宗運、同城親賢が龍造寺隆信に起請文をいれる。佐賀県史(上巻)年表

▲長崎と縁が深い大隈重信(「もらい風呂」(写真)や、「鬼の首あげい!」「あの夜のままで」などは長崎に行き来する途中の物語です)

3月17日1868大隈重信

"徴士参与職外国事務局判事となり長崎勤務が命じられる(はじめて政府に登用)

3月18日安土桃山時代1584天正12龍造寺隆信

島津龍造寺隆信が有馬征伐に乗り出す。 龍造寺隆信 P354

3月18日江戸時代末期1867慶応3佐野常民

パリ万博に向かう途中、香港に入港し、この日学校の教室での授業を参観、様々な質問をして、見聞を深める。(香港に10日ほど滞在。教育施設や造幣局を視察)日赤の創始者 佐野常民 P34

3月19日江戸時代初期1637寛永14鍋島勝茂

鍋島勝茂が多久美作守に命じ、有田伊万里郷の陶業従事者826人追放。ネット年表

3月20日安土桃山時代1579天正7龍造寺隆信

龍造寺隆信が三池鎮実征伐に乗り出す。 三池城落城。龍造寺隆信 P311

3月20日安土桃山時代1592天正20鍋島直茂

鍋島直茂が朝鮮に向けて出兵する(文禄の役)。佐賀県史(上巻)年表

3月21日江戸時代末期1835天保6鍋島直正

川崎の宿で、「松平肥前守」の高札をとれと、迫った一橋の徒士中島吉太郎が幕府の勘定奉行の取り調べの末、揚屋入りを命じられる。(拘束される)幕末の鍋島佐賀藩 P62

▲この事件がもとで江戸を離れて佐賀に戻った直正は、不思議な酒を発見する(歴史寸劇「散るもまた良し」より)

3月21日江戸時代末期1860万延元鍋島直正

桜田門外の変の後、直正護衛のため三十名の藩士詰める。郷土史に輝く人びと P48

3月21日江戸時代末期1866慶応2鍋島直正

鍋島直正が塚崎温泉(現武雄)に入湯。郷土史に輝く人びと P49

3月22日室町時代1548天文17龍造寺隆信

龍造寺胤信(隆信)、八幡神社の鬮(くじ)の結果、本家相続が決まり、村中城に入城する。楠公義祭同盟 年表

3月22日室町時代1548天文17龍造寺一門

龍造寺胤栄、死去。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P83

3月22日室町時代1569永禄12龍造寺隆信 大友宗麟

大友宗麟、龍造寺を討つべく千栗に達する。龍造寺隆信 P212

↓後の鍋島直正の藩主としての行動理念に大きな影響を与えた大事件

3月22日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

藩主就任後はじめて領国佐賀に下る。品川で商人から滞っていた日用品の代金請求のため詰め寄り、一行は足止めをくらう。幕末の鍋島佐賀藩 P7

3月23日江戸時代末期1832天保3大木喬任

大木喬任 誕生。大木喬任年譜考 P10

3月23日江戸時代末期1854嘉永7松尾儀助

プチャーチンが3度目の長崎来航。松尾儀助、ロシアの乗組員に刀を奪われる。政商松尾儀助伝 P66

3月24日室町時代1545天文14"龍造寺剛忠 以下

龍造寺一門"龍造寺剛忠、馬場頼周に謀殺された一門の復讐のため、避難先の蒲池鑑盛の梁川勢、鍋島清房父子の与賀・本庄勢300、また呼びかけに応じた与賀・川副の2000を率いて一木から川副に上陸。川副郷鰡江(シクツエ)の無量寺で旗揚げ。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P76

3月24日安土桃山時代1584天正12龍造寺隆信 島津

龍造寺隆信が島原の森ヶ岳城を攻める(沖田畷の戦い開始→午後2時頃、島津の勇将川上左京亮に討ちとられ、死亡。56才行年55歳)龍造寺隆信 P354

3月24日江戸時代初期1657明暦3鍋島勝茂

鍋島勝茂没 78歳楠公義祭同盟

3月24日江戸時代末期1833天保4鍋島直正

鍋島直正が、龍造寺隆信の250年忌に参詣するが、別途行った天祐寺で零牌を拝した時に、首を挙げて堅座し、しばし、前を屹と凝視し、そのまま立ち去った。そのあと、天祐寺堂参は廃された。幕末の鍋島佐賀藩 P32

3月25日安土桃山時代1578天正6龍造寺一門

豊臣秀吉が九州に上陸。九州征伐を開始する。佐賀県史(上巻)年表

3月25日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正

鍋島直正が塚崎温泉(現武雄)に入湯。郷土史に輝く人びと P49

3月25日明治時代1868明治元島義勇

島義勇が江藤新平と品川にて会合。郷土史に輝く人びと P105

3月25日江戸時代末期1887明治20佐野常民

佐野常民の博愛社が臨時総会を開き、社名を日本赤十字社と改称することとなる。郷土史に輝く人びと P118

3月26日江戸時代初期1642寛永19鍋島勝茂

鍋島勝茂が幕府より長崎御番を命じられる。佐賀県史(中巻)年表

3月26日明治時代1868明治元鍋島直正

天皇、観艦式にのぞみ。電流丸、旗艦となる。郷土史に輝く人びと P49

3月27日室町時代1547天文16龍造寺一門

大内義隆が龍造寺胤榮を肥前の代官とする。佐賀県史(上巻)年表

3月27日室町時代1570永禄13龍造寺隆信

前年和睦をして兵を引いた大友軍だったが、その後、龍造寺からとった人質の秀島家周が脱出して佐賀に帰ってきたことに怒り、大友宗麟が再度佐賀に出兵。自ら大軍を率いて大分の府内を発し、戸次、吉弘、臼杵の三家老をはじめ、豊前、豊後、筑前、筑後の将兵を率いてこの日に佐賀へ到着。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

3月28日江戸時代末期1837天保8鍋島直正

小城藩(佐賀藩の支藩)9代藩主鍋島直堯より城主格願いが提出される。幕末の鍋島佐賀藩 P73

3月28日明治時代1874明治7江藤新平

江藤新平、山中、道に迷い、いくももどるもならず、一晩中、雨に濡れて立ちつくす。

3月29日江戸時代末期1865元治2鍋島直正

鍋島直正が塚崎温泉(現武雄)に入湯。郷土史に輝く人びと P49

3月29日明治時代1874明治7江藤新平

逃走中の江藤新平、高知県甲ノ浦で捕縛。大木喬任年譜考 P184

3月29日明治時代1892明治25久米邦武

久米邦武が東大教授を辞任する。郷土史に輝く人びと P213

3月30日明治時代1868明治元島義勇

島義勇の3日間にわたる帰順説得が終わる。相手は勝海舟(江戸幕府陸軍総裁)と矢田堀鴻(江戸幕府海軍総裁)佐賀市史その3 P19

3月30日明治時代1873明治6久米邦武

ロシアへ(ハンブルグ経由 プロイセンより)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

3月31日江戸時代末期1860万延元副島種臣

桜田門外の変を聞いて、江戸の藩主を水戸派に転向させようと、佐賀の中野数馬が選抜した晴鋭30名が江戸に到着。副島種臣、中野方蔵らが加わっていた。南白江藤新平実伝 P51

以上です。

2017年03月04日

今日は何の日?佐賀暦 3月1日~3月15日

今年2017年が明治維新150年のプレイアーです。

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史をもっと知りたいという声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を初公開いたします。

半月単位で掲載させていただきます。

賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日になっておりますね!

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

「今日は何の日 佐賀暦 3月1日~3月15日)

3月1日安土桃山時代1600慶長5慶誾尼龍造寺隆信の母、慶誾尼没(92歳)。佐賀県史(上巻)年表

▲喜ぶ大木喬任

3月1日江戸時代末期1866慶応2大木喬任大木喬任の嫡男 逸太郎誕生。大木喬任年譜考 P34

▲直正から信頼感をもたれていた江藤新平(歴史寸劇「ならば需骨よ」より)

3月1日明治時代1869明治2鍋島直正鍋島直正が佐賀城に帰還。「江藤新平を先頭に立てて藩政を刷新せよ」と託宣を下す。幕末維新と佐賀藩 P118

3月1日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平が鹿児島から西郷隆盛を訪ねて薩摩半島の鰻温泉(宇奈木温泉)に行き、夕方やっと邂逅する。江藤新平と明治維新 P303

▲島義勇 敗れる(歴史寸劇「さがんもん」より)

3月1日明治時代1874明治7島義勇佐賀戦争・島義勇が佐賀城の守備を断念。征討軍が午前11時より行軍し無血開城。宗龍禅寺史

3月2日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、昨夜は西郷隆盛の滞在先に泊り、朝方鹿児島へ向けて出立する。江藤新平と明治維新 P304

3月3日安土桃山時代1607慶長12龍造寺高房龍造寺高房 自殺を図る。

▲枝吉神陽

3月3日江戸時代末期1860安政7"(桜田門外の変)

枝吉神陽

大隈重信"この日、江戸桜田門外で井伊直弼の暗殺が起こる。※この報を受けると、枝吉神陽は「擬水戸浪人獄儀」を著し、井伊直弼はを朝憲を蔑ろにした罪人と批判し、桜田門外の変で有罪となった水戸・薩摩浪士は、死罪を実刑法としない賊盗律・闘訟律などの古代律の論理を以て、無罪にすべきと主張をする。※大隈重信は報を聞いて、同志との東上を計画したがはたせず。楠公義祭同盟 年表

▲富岡敬明にかくまわれていた時期の江藤新平が、ひょっこり山を降りてくる(歴史寸劇「聞き耳えびす」より)

3月4日明治時代1869明治2年富岡敬明(江藤新平関与)1864年5月7日の小城藩「太田蔵人刃傷事件」の首謀者として受刑していた富岡敬明(元小城正義党の中心人物)が釈放された。富岡は江藤の永蟄居中に庇護した江藤の恩人で、この釈放には江藤の動きもあったとされる。佐賀偉人伝「江藤新平」P30

3月4日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、3月3日に大久保が、捜索隊を繰り出している鹿児島市内を掻い潜って、昨夜停泊した桜島の港から大隅半島の付け根にある垂水港に上陸。江藤新平と明治維新 P305

3月4日明治時代1892明治25久米邦武久米邦武が帝国大学(現東大)の文科大学教授を罷免される(発表した「神道は祭天の古俗」が治安を妨害するものとして掲載本の発売頒布も禁止された)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を P219

3月5日江戸時代中期1710宝永7葉隠 田代陣基がはじめて山本常朝を黒土原草庵に訪れる。(口述開始)宗龍禅寺史

3月5日江戸時代末期1835天保6中野方蔵

▲歴史寸劇「もらい風呂」の副島の悲しみはこの中野方蔵に由来する

中野方蔵 生まれる。佐賀城外西堀端(現在の佐賀大学学長官舎)南白江藤新平実伝 P52 ※3月10日の説もあり

▲喜ぶ鍋島直正

3月5日江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正鍋島直正の命により伊王島、神ノ島砲台、備砲を完成。郷土史に輝く人びと P47

3月5日明治時代1870明治3佐野常民新政府の兵部省(ひょうぶしょう)に出仕。兵部少丞に任命された。日赤の創始者 佐野常民 P48

3月5日明治時代1874明治7佐野常民佐野常民がローマを去るにあたりローマ法王と別れの挨拶を交わす。日赤の創始者 佐野常民 P63

▲鍋島直正と、その事業の担い手となった佐野常民(歴史寸劇「蝶よ、渡れ」より)

3月6日江戸時代末期1863文久3鍋島直正鍋島直正、佐賀藩が三重津にて我が国初の蒸気船、凌風丸の製造に着手。(10月完成、幕府の注文)鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲明治新政府内の剛腕・大隈重信 「おつりはいらんぞ」自ら作った硬貨で支払いをする(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

3月6日明治時代1869明治2大隈重信夜、大隈重信(大蔵大夫)は三条実美の屋敷を訪れ、五代や久世との協議の中で生まれた新しい鋳貨の呼称(圓)と単位について正式に言上する。円を作った男(小説・大隈重信) P198

3月6日明治時代1900明治33鍋島直正鍋島直正が従一位を贈られる。郷土史に輝く人びと P50

3月7日安土桃山時代1590天正18龍造寺政家5224石を領し、軍役を免じられる朱印状をもらい、龍造寺政家が隠居。宗龍禅寺史

3月7日江戸時代末期1849嘉永2佐野常民"適塾に入門して半年後の今日、紀伊国平山(和歌山県)の春林軒塾へ移った。

※同塾は日本における最初の麻酔手術で知られた故・華岡青洲が開いた家塾"日赤の創始者 佐野常民 P15

3月7日

▲「なにが葉隠武士じゃ?」(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

江戸時代末期1857安政4島義勇島義勇、諸国を調査した後、ついに目的地である函館に到着。松浦武四郎、玉虫左太夫らに会う。楠公義祭同盟 年表

3月7日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正松原神社250年祭。役人が抑制するのを鍋島直正が子供を連れて、自ら参加。芝居や軽業を楽しみ、庶民が喜ぶ。佐賀市史その3 P11

3月7日明治時代1873明治6久米邦武プロイセンへ久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

3月7日明治時代1874明治7島義勇島義勇が鹿児島市内で、島津久光に嘆願書を提出して沙汰を待っている宿で大久保が繰り出していた捜索隊により踏み込まれ捕縛される。江藤新平と明治維新 P305

3月8日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正松原神社250年祭。高瀬町と紺屋町の町民どおしが喧嘩をするのを、鍋島直正が仲裁に入る。佐賀市史その3 P11

3月8日江戸時代末期1867慶応3佐野常民 小出千之助 野中元右衛門 深川長右衛門 藤山文一パリ万博のため、この日の夜、長崎でイギリス郵便船フィーロン号に乗船。(佐野常民、小出千之助、野中元右衛門、深川長右衛門、藤山文一)日赤の創始者 佐野常民 P32

▲枝吉神陽

3月9日江戸時代末期1846弘化3年枝吉神陽枝吉神陽が勉強仲間らと一緒に江戸から旅に出る。行先は鎌倉、水戸、房総、奥羽、越後など。6月15日に江戸に戻る。枝吉神陽先生遺稿 P279

3月9日江戸時代末期1861万延2佐賀藩支藩の蓮池藩の藩士2名が長崎で外人と喧嘩、切腹を命ず。佐賀県史(中巻) 年表

▲ヨーロッパから帰ってきた佐野常民(歴史寸劇「良いではないか。」より)

3月9日江戸時代末期1867慶応3佐野常民 小出千之助 野中元右衛 深川長右衛門 藤山文一午前2時頃、長崎を出港。パリ万博への長い船旅が開始される。一行と一緒にフランス領事ゴルド、米人フレンチとチョルチ、蘭人シケフ、アメリカへ留学する備前藩花房義質(よしとも)と久留米藩士柘植善吾も乗船。花房と佐野は奇遇で、花房は後に日本赤十字第三代目社長になる。日赤の創始者 佐野常民 P32

3月10日戦国江戸1546天文15龍造寺剛忠(家兼)波乱の人生に富んだ龍造寺剛忠,逝去、93歳。(水ヶ江城奪回からほぼ1年後)史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P77

3月10日室町時代1570永禄3龍造寺隆信前年和睦をして兵を引いた大友軍だったが、その後、龍造寺からとった人質の秀島家周が脱出して佐賀に帰ってきたことに怒り、大友宗麟が再度佐賀に出兵。自ら大軍を率いて大分の府内を発し、この日内に日田に入る。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

3月10日江戸時代末期1835天保6中野方蔵誕生する。枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

※3月5日説もあり

3月10日江戸時代末期1838天保9鍋島直正江戸城の西の丸が焼失する。早速登城すべく老中に伺わせたところ老中方が協議のうえ、御機嫌伺いなされてよろしい旨の返事があり、馬で登城されたところ、直正が一番であった」。幕末の鍋島佐賀藩 P80

▲鍋島直正の勉学奨励に応えようとする島義勇だったが・・・(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

3月10日江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正鍋島直正が佐賀藩家中の文武課業法を制定。鍋島閑叟(杉谷昭)年表

▲さまざまな劣等感にさいなまされた副島種臣だったが、国造りでその才能が開花する

3月11日明治時代1892明治25副島種臣第1次松方内閣にて内務大臣に就任。

3月12日江戸時代末期1867慶応3大隈重信(副島種臣)大隈重信、「大政奉還」を慶喜に勧告するため長崎で副島や後藤象二郎と密談。出帆、上阪。※この後、大隈、副島は土佐藩船朝日丸に便乗して大阪へ行き、4月か5月頃に幕臣原市ノ進に将軍慶喜の大政奉還・議事院設置をすすめるが、「粗暴な書生」とみなされ、佐賀藩に発覚され送還、謹慎処分となる。大隈は一カ月の謹慎。江藤と副島は禁獄。"大木喬任年譜考 P35

※は楠公義祭同盟 年表"

3月12日明治時代1868明治元佐野常民 藤山文一オランダの福祉施設を視察。(「幼院」「貧院」「老院」など)日赤の創始者 佐野常民 P44

3月13日江戸時代末期1835天保6鍋島直正下国途中の鍋島直正、川崎の宿で、一橋民部卿のお伴衆から「松平肥前守」の高札をとれと、言われ、問題となる。幕末の鍋島佐賀藩 P60

3月13日江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正鍋島直正が御火術方兼役の本島藤大夫を伊豆の江川太郎佐衛門英竜のところへ使わし、砲術研究のためしばらくつめる(入門)ように指命している。幕末の鍋島佐賀藩 P152

3月13日明治時代1873明治6副島種臣「台湾問題」のために副島種臣が特命全権大使として清国に渡る。江藤新平と明治維新 P226

▲歴史寸劇「ありがとう」は、島義勇が秋田県令時代のおはなし

3月13日明治時代1873明治6島義勇秋田県令の島義勇が、改築成った久保田城内に県庁も引っ越しして開庁式をあげる。このとき、烏帽子、直垂、駕籠に乗って登庁して、周囲の目を引く。郷土史に輝く人びと P117

3月14日江戸時代末期1838天保9鍋島直正鍋島直正が江戸城にて老中水野忠邦から、将軍が「領内の政治、長崎警備など格別の心遣いを聞かれ御鐙(あぶみ)を下される」という話があがる。翌日、部下に気を引き締めるようにとお達しをする。幕末の鍋島佐賀藩 P78

3月14日明治時代1868明治元島義勇兵庫にて島義勇が伊藤博文に会う。また外国掛りならびに運上所(税関)を司る。郷土史に輝く人びと P104

▲島義勇が歴史寸劇「鬼の首あげい!」で船に乗って上方に向かっていた理由が実はこの面会だったのです

3月14日明治時代1900明治33相良知安相良知安が叙勲五等授雙光旭日章を与えられるが、礼服を持っていなかったので代わりに石黒子爵が拝受し、陋屋まで届けてくれた。郷土史に輝く人びと P293

3月15日室町時代1565永禄8神代勝利神代勝利、畑瀬にて没(55歳) 胃がん(地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1P116)。龍造寺隆信 P197

3月15日江戸時代末期1838天保9鍋島直正鍋島直正が長崎にて長崎港外の山頂に設けた遠見番の望遠鏡で西洋の船が見えた時はただちに長崎から佐賀まで急報できる「白帆注進」の組織を強化する。鍋島閑叟(杉谷昭) P15

▲地味で剛毅な男・大木喬任。師・枝吉神陽亡きあとに義祭同盟を積極的に牽引する

3月15日江戸時代末期1864元治元年義祭同盟志士たち(大木喬任、副島種臣ら)大興寺にて、義祭同盟の志士たちが集まると、「大木喬任日記」に記されている(1月15日、3月15日、4月15日、6月15日、9月15日、10月15日にも同様の記事あり) 枝吉神陽先生遺稿 P305

3月15日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、戸浦から鰹船に乗り、沖の孤島で風雨を3日間やりすごし、再び出航。飫肥より四国宇和島に上陸。警官に怪しまれたところを吉田正春(吉田東洋の息子)が逮捕命令を出すのをわざと遅らせて逃がす。江藤新平と明治維新 P305

▲晩年の佐野常民

3月15日明治時代1879明治12佐野常民ウィーン万博の際に日本美術の紹介に努め、また西欧諸国が美術を奨励している事を見聞していた体験から、伝統美術の保護と奨励の重要性を痛感していた佐野常民が、同じ考えを抱いていた仲間(塩田真や松尾儀助ら)と竜池会(りゅうちかい)を発足した。常民が会頭になる。副会頭は河瀬秀治。後に月一回の古美術の品評会となる。(のちに「日本美術協会」と改名)。佐野は亡くなるまで尽力した。日赤の創始者 佐野常民 P190・P192

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史をもっと知りたいという声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を初公開いたします。

半月単位で掲載させていただきます。

賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日になっておりますね!

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

「今日は何の日 佐賀暦 3月1日~3月15日)

3月1日安土桃山時代1600慶長5慶誾尼龍造寺隆信の母、慶誾尼没(92歳)。佐賀県史(上巻)年表

▲喜ぶ大木喬任

3月1日江戸時代末期1866慶応2大木喬任大木喬任の嫡男 逸太郎誕生。大木喬任年譜考 P34

▲直正から信頼感をもたれていた江藤新平(歴史寸劇「ならば需骨よ」より)

3月1日明治時代1869明治2鍋島直正鍋島直正が佐賀城に帰還。「江藤新平を先頭に立てて藩政を刷新せよ」と託宣を下す。幕末維新と佐賀藩 P118

3月1日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平が鹿児島から西郷隆盛を訪ねて薩摩半島の鰻温泉(宇奈木温泉)に行き、夕方やっと邂逅する。江藤新平と明治維新 P303

▲島義勇 敗れる(歴史寸劇「さがんもん」より)

3月1日明治時代1874明治7島義勇佐賀戦争・島義勇が佐賀城の守備を断念。征討軍が午前11時より行軍し無血開城。宗龍禅寺史

3月2日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、昨夜は西郷隆盛の滞在先に泊り、朝方鹿児島へ向けて出立する。江藤新平と明治維新 P304

3月3日安土桃山時代1607慶長12龍造寺高房龍造寺高房 自殺を図る。

▲枝吉神陽

3月3日江戸時代末期1860安政7"(桜田門外の変)

枝吉神陽

大隈重信"この日、江戸桜田門外で井伊直弼の暗殺が起こる。※この報を受けると、枝吉神陽は「擬水戸浪人獄儀」を著し、井伊直弼はを朝憲を蔑ろにした罪人と批判し、桜田門外の変で有罪となった水戸・薩摩浪士は、死罪を実刑法としない賊盗律・闘訟律などの古代律の論理を以て、無罪にすべきと主張をする。※大隈重信は報を聞いて、同志との東上を計画したがはたせず。楠公義祭同盟 年表