2022年10月27日

★『かちがらす』★10月23日★佐賀城本丸歴史館

みなさまこんにちは。

「かちがらす」は漢字ですと、「喜鵲」と書きます。

カラスに比べてひと回り小ぶりで、胸とお腹の白い鳥で、学術的には、スズメ目のカラス科、カササギ属の鳥で、「カチカチ」という鳴声から、佐賀ではカチガラスとも呼ばれ、県民の方々に親しまれています。

『日本書紀』には飛鳥時代に新羅から「鵲」を持ち帰ったという記述が残っている。

文化庁文化財部・監修の『月刊文化財』353号の「天然紀念物指定の鳥」によると、現在日本に生息するカササギは、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、肥前国の佐賀藩主鍋島直茂、筑後国(現福岡県)の柳川藩主立花宗茂など九州の大名らが朝鮮半島から日本に持ち帰り繁殖したものだとされる説があると紹介されているが、持ち帰りに関して記録した文献が無く、真相は不明のようです。

山地には生息せず人里を住みかとしてツガイで生息しており、街の中の電柱の上などに巣を構えている。カラスと似ていて、針金のハンガーなど金属片を集めて巣を作るので、時として停電を招くこともあり、電力会社は電柱に巣を作らないような対策を工夫している。

この物語に出てくる、もう一人の主人公が「田中からくり儀右衛門」です。

田中久重は、佐賀のお隣、久留米城下の通町十丁目に生まれた。

幼い頃から手先が器用で、地元の五穀神社の祭礼などで からくり人形の屋台を上演し、大変好評をえ 「からくり興行師」とか「からくり儀右衛門」と呼ばれるようになっている。

その後上方へ上り、天文学や蘭学を学び、「万年自鳴鐘」などさまざまなものを完成させました。

嘉永6年(1853年)に、佐賀藩の佐野常民の薦めにより、佐賀藩の精煉方に着任している。

佐賀藩主 鍋島直正は、自藩に招き入れた久重を、武士にとり立てている。

翌 安政元年(1854年)、江戸幕府は下田と箱舘(函館)を開港したが、開国に伴い欧米の最新技術が堰を切ったように流入し、久重は西欧技術を目の当たりにする。

翌年の安政2年(1855年)、久重らはスクリュー式と水車式の本格的蒸気船の雛型を完成させ、同年、ロシアの軍艦内で見た蒸気機関車の模型を参考に、わが国初の蒸気機関車の模型を製作、佐賀藩主・鍋島直正の前で走らせている。

文久2年(1862年)には、佐賀藩の三重津海軍所で、佐賀藩がオランダから購入した軍艦「電流丸」の蒸気釜を完成させ、翌 文久3年(1863年)には実用的に運用された国産初の蒸気船である「凌風丸」を建造する。このほか、日本初の純国産の「アームストロング砲」の製造に成功し、江戸城無血開城に大いに貢献した。 田中久重等の活躍により、佐賀藩は日本の近代化に極めて大きな役割をはたすことができたのである。

明治6年(1873年)、新政府からの要請に応え、東京に向かい電信機製造に成功、明治8年(1875年)には東京・京橋区南金六町9番地(現在の銀座8丁目)に電信機関係の製作所・田中製造所を設立。明治14年(1881年)に82歳で死去すると、養子に迎えていた2代久重により芝金杉新浜町に田中工場(のちの東京芝浦電気㈱)が設立されたのです。

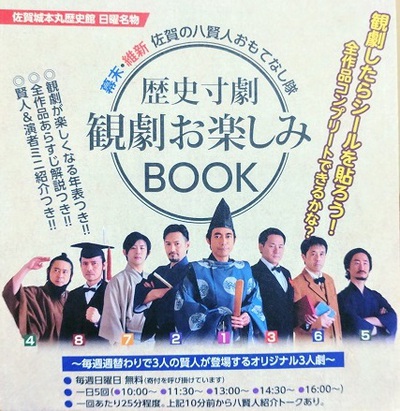

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

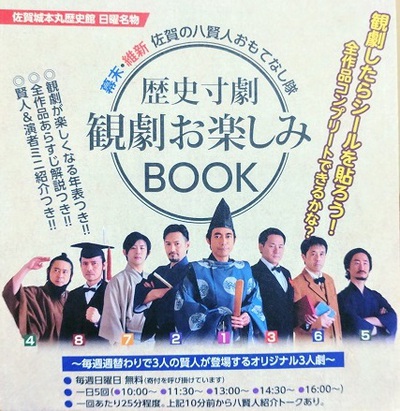

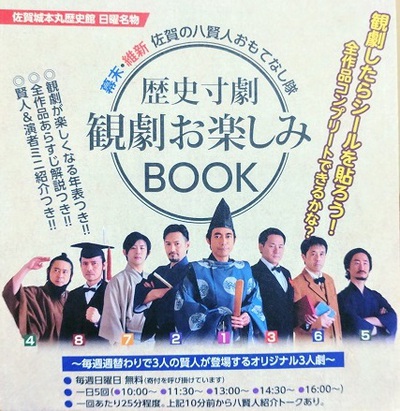

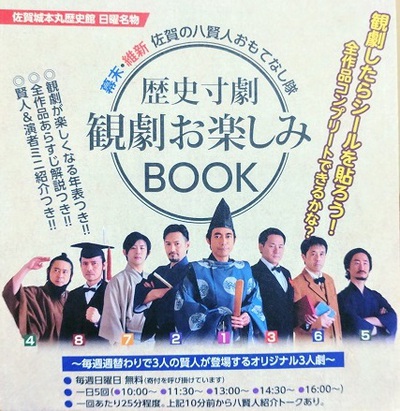

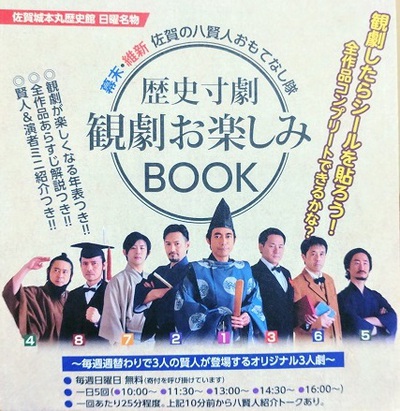

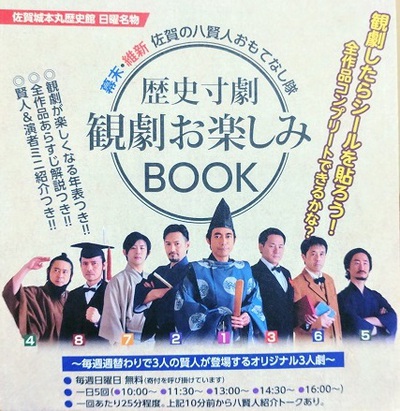

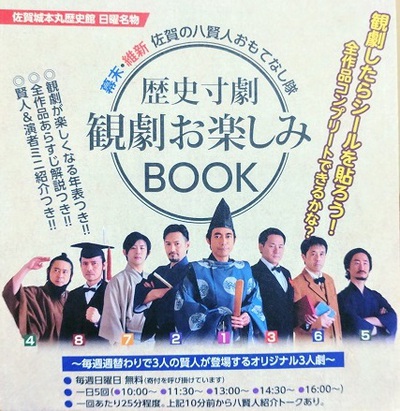

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。

毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

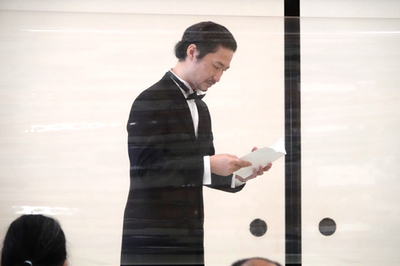

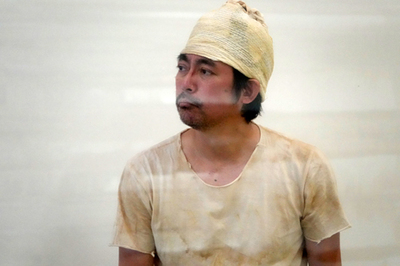

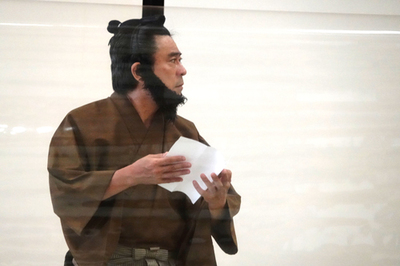

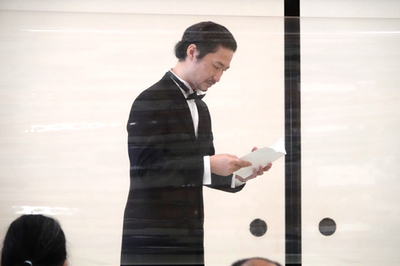

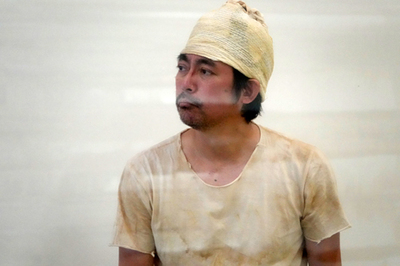

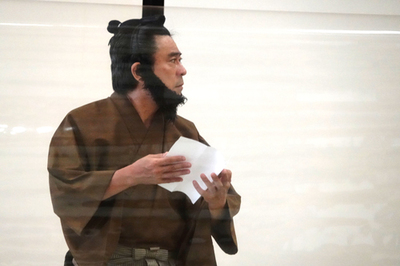

10月23日(日)第511日目 三の間・二の間『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人:

鍋島直正

(後藤峰彦)

佐野常民

(中島頌一郎)

田中からくり儀右衛門

(中尾圭太)

演出:西正

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;吉崎花菜

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 155人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・・・88人

満足率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.7%

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.0%

面白かった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.7%

寸劇上演を知っていた・・・・・・・・・・・・・・58.1%

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・・・・・・・・47.7%

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・・・・・40.5%

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・・・8.8%

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○殿はいつも通りずっしりと安定していて、

田中様は若い方が演じているのにすっかりおじいちゃんみたいで、

佐野先生は若者らしいのが印象的で面白かったです!! 糸島市(女)

○想像以上に本格的なお芝居だった。勉強になった。(50)川崎市(男)

○久しぶりの喜鵲。怖さは、目で見たものでしかわからない。

実物を確かめることも、この時代、大事なのではと思いました。佐賀市(女)

○佐野さんが、殿17才の演技を始めた瞬間

キラキラし過ぎて爆笑(心の中で)(46)佐賀市(女)

○殿以外はキャストが違っていましたが、

いつもと同じように楽しく、見せてもらいました。(70)佐賀市(女)

○"すごいな田中久重先生、立ち方から他の役やっているときと違う!

佐野先生もブランクを感じさせない好演!

自分のすぐうしろに蒸気車が走っている気になります。

吉報を運ぶ「かちがらす」面白かったです。"(58)日田市(女)

○普段と違う顔ぶれの劇を楽しめました。 (36)大川市(男)

○「ものづくり」に大切で、

今も通じることをこの演目は教えてくれる気がします。

技術がどれだけ進歩しても、

根底にあるものはずっと不変ですね。(49)佐賀市(男)

○久しぶりに見たがよかった。みやま市(女)

○歴史がよく分かった。(75)佐賀市(女)

○佐野さん よく通る声でした。 佐賀市(女)

○面白かったです。(43)小城市(男)

○観劇を予定しての来館ではなかったので、

時間的にゆとりのある状況で、

楽しむ事が出来ればもっと良かった。(65)福岡市 (女)

○勉強になった。(65)福岡市(男)

○話しだけだったので

○カチガラスは久留米でも飛んでいます。

からくり儀右衛門は、久留米の偉人なのでありますので、

佐賀と久留米は

いろんなつながりがあるんだなと思いました。(45)久留米市(女)

○10周年以来の勢ぞろい。サプライズ。

維新まつりならではですね。佐賀市(女)

○"・上層部は頭が固い ・日本の事を殿に聞いたら

早く返答したらもっと日本がよくなったと思う。"みやま市(女)

○1回目見て、2回目維新行列見て、3回目見たら、

まるで違う印象で、生ものの面白さを実感しました。(46)佐賀市(女)

○中尾さん名演技を久しぶりに拝見しました。よかったです。

維新まつりの帰りに立ち寄りましたが、

冒頭部分に賢人たちが勢揃いで驚きました。(56) 佐賀市(男)

○いつもはポップでコメディ調の『かちがらす』ですが、

今日は重厚感あるしぶい『かちがらす』でありました。

両方好きです。糸島市(女)

○リアル感があります。(37)佐賀(女)

○殿の志が実ってよかったです。 (40~)佐賀市(男)

○ほんものは、みたことないけど、

えとうしんぺいとかこういうかんじとしりました。(10)佐賀市(女)

○歴史として学ぶには良いと思います。(33)佐賀市 (男)

○孫に見せられて良かった。(68)小城市(男)

○冒頭、精錬方にかちがらすがいる描写は復活させてほしい。佐賀市(女)

○佐賀の偉大な賢人たちの願いがかないよかったです。(40~)佐賀市(男)

○お祭りの行列とあわせて楽しめました。 (21)佐世保市(女)

○直正公の苦労がよく分かる内容でした。 (36)大川市(男)

○ふだんと違う雰囲気の方々でレア感ありでした。(49)佐賀市(女)

○勉強になりました。(48)多久市(女)

○これからも頑張ってください。(57)大村市(女)

○がんばってください

○演技がうまかった。(25)山口県(男)

○話しのスピード、声量共に心地良く、

内容もスムーズに入ってきました。

ありがとうございました。(61)福岡県(女)

○初めてみる演者さんお二人と殿。良かったです。佐賀市(女)

○殿の国を思う静かながら熱く強い気持ちが

モノローグから伝わりました。佐賀市(女)

○いつもの役者さんではなくて、

とても新鮮に感じました。(46)佐賀市(女)

○"話し方の工夫や内容を分かりやすくまとめられており、

短時間で理解することができました。

頑張って下さい。応援しています!"(20)八女市(女)

○"・和服姿がとてもすてきです。

直正さんの姿が特に良いですね。

・ハンサムな人達です。"(79)佐賀市(女)

○殿の思いが形になった話。みやま市(女)

○近代国家に向かう過程のうらを知れてよかった。(15)久留米市(女)

○なかなか見れない演目で、

レアな演者さん よかったです!佐賀市(女)

○歴史の勉強になりました。(47)久留米市(女)

○普段と違うキャストさんに違和感がありましたが、

新鮮でした。(19)佐賀市(女)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

佐賀の歴史と誇りを後世に伝える!

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

「かちがらす」は漢字ですと、「喜鵲」と書きます。

カラスに比べてひと回り小ぶりで、胸とお腹の白い鳥で、学術的には、スズメ目のカラス科、カササギ属の鳥で、「カチカチ」という鳴声から、佐賀ではカチガラスとも呼ばれ、県民の方々に親しまれています。

『日本書紀』には飛鳥時代に新羅から「鵲」を持ち帰ったという記述が残っている。

文化庁文化財部・監修の『月刊文化財』353号の「天然紀念物指定の鳥」によると、現在日本に生息するカササギは、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、肥前国の佐賀藩主鍋島直茂、筑後国(現福岡県)の柳川藩主立花宗茂など九州の大名らが朝鮮半島から日本に持ち帰り繁殖したものだとされる説があると紹介されているが、持ち帰りに関して記録した文献が無く、真相は不明のようです。

山地には生息せず人里を住みかとしてツガイで生息しており、街の中の電柱の上などに巣を構えている。カラスと似ていて、針金のハンガーなど金属片を集めて巣を作るので、時として停電を招くこともあり、電力会社は電柱に巣を作らないような対策を工夫している。

この物語に出てくる、もう一人の主人公が「田中からくり儀右衛門」です。

田中久重は、佐賀のお隣、久留米城下の通町十丁目に生まれた。

幼い頃から手先が器用で、地元の五穀神社の祭礼などで からくり人形の屋台を上演し、大変好評をえ 「からくり興行師」とか「からくり儀右衛門」と呼ばれるようになっている。

その後上方へ上り、天文学や蘭学を学び、「万年自鳴鐘」などさまざまなものを完成させました。

嘉永6年(1853年)に、佐賀藩の佐野常民の薦めにより、佐賀藩の精煉方に着任している。

佐賀藩主 鍋島直正は、自藩に招き入れた久重を、武士にとり立てている。

翌 安政元年(1854年)、江戸幕府は下田と箱舘(函館)を開港したが、開国に伴い欧米の最新技術が堰を切ったように流入し、久重は西欧技術を目の当たりにする。

翌年の安政2年(1855年)、久重らはスクリュー式と水車式の本格的蒸気船の雛型を完成させ、同年、ロシアの軍艦内で見た蒸気機関車の模型を参考に、わが国初の蒸気機関車の模型を製作、佐賀藩主・鍋島直正の前で走らせている。

文久2年(1862年)には、佐賀藩の三重津海軍所で、佐賀藩がオランダから購入した軍艦「電流丸」の蒸気釜を完成させ、翌 文久3年(1863年)には実用的に運用された国産初の蒸気船である「凌風丸」を建造する。このほか、日本初の純国産の「アームストロング砲」の製造に成功し、江戸城無血開城に大いに貢献した。 田中久重等の活躍により、佐賀藩は日本の近代化に極めて大きな役割をはたすことができたのである。

明治6年(1873年)、新政府からの要請に応え、東京に向かい電信機製造に成功、明治8年(1875年)には東京・京橋区南金六町9番地(現在の銀座8丁目)に電信機関係の製作所・田中製造所を設立。明治14年(1881年)に82歳で死去すると、養子に迎えていた2代久重により芝金杉新浜町に田中工場(のちの東京芝浦電気㈱)が設立されたのです。

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。

毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月23日(日)第511日目 三の間・二の間『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人:

鍋島直正

(後藤峰彦)

佐野常民

(中島頌一郎)

田中からくり儀右衛門

(中尾圭太)

演出:西正

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;吉崎花菜

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 155人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・・・88人

満足率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.7%

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.0%

面白かった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.7%

寸劇上演を知っていた・・・・・・・・・・・・・・58.1%

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・・・・・・・・47.7%

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・・・・・40.5%

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・・・8.8%

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○殿はいつも通りずっしりと安定していて、

田中様は若い方が演じているのにすっかりおじいちゃんみたいで、

佐野先生は若者らしいのが印象的で面白かったです!! 糸島市(女)

○想像以上に本格的なお芝居だった。勉強になった。(50)川崎市(男)

○久しぶりの喜鵲。怖さは、目で見たものでしかわからない。

実物を確かめることも、この時代、大事なのではと思いました。佐賀市(女)

○佐野さんが、殿17才の演技を始めた瞬間

キラキラし過ぎて爆笑(心の中で)(46)佐賀市(女)

○殿以外はキャストが違っていましたが、

いつもと同じように楽しく、見せてもらいました。(70)佐賀市(女)

○"すごいな田中久重先生、立ち方から他の役やっているときと違う!

佐野先生もブランクを感じさせない好演!

自分のすぐうしろに蒸気車が走っている気になります。

吉報を運ぶ「かちがらす」面白かったです。"(58)日田市(女)

○普段と違う顔ぶれの劇を楽しめました。 (36)大川市(男)

○「ものづくり」に大切で、

今も通じることをこの演目は教えてくれる気がします。

技術がどれだけ進歩しても、

根底にあるものはずっと不変ですね。(49)佐賀市(男)

○久しぶりに見たがよかった。みやま市(女)

○歴史がよく分かった。(75)佐賀市(女)

○佐野さん よく通る声でした。 佐賀市(女)

○面白かったです。(43)小城市(男)

○観劇を予定しての来館ではなかったので、

時間的にゆとりのある状況で、

楽しむ事が出来ればもっと良かった。(65)福岡市 (女)

○勉強になった。(65)福岡市(男)

○話しだけだったので

○カチガラスは久留米でも飛んでいます。

からくり儀右衛門は、久留米の偉人なのでありますので、

佐賀と久留米は

いろんなつながりがあるんだなと思いました。(45)久留米市(女)

○10周年以来の勢ぞろい。サプライズ。

維新まつりならではですね。佐賀市(女)

○"・上層部は頭が固い ・日本の事を殿に聞いたら

早く返答したらもっと日本がよくなったと思う。"みやま市(女)

○1回目見て、2回目維新行列見て、3回目見たら、

まるで違う印象で、生ものの面白さを実感しました。(46)佐賀市(女)

○中尾さん名演技を久しぶりに拝見しました。よかったです。

維新まつりの帰りに立ち寄りましたが、

冒頭部分に賢人たちが勢揃いで驚きました。(56) 佐賀市(男)

○いつもはポップでコメディ調の『かちがらす』ですが、

今日は重厚感あるしぶい『かちがらす』でありました。

両方好きです。糸島市(女)

○リアル感があります。(37)佐賀(女)

○殿の志が実ってよかったです。 (40~)佐賀市(男)

○ほんものは、みたことないけど、

えとうしんぺいとかこういうかんじとしりました。(10)佐賀市(女)

○歴史として学ぶには良いと思います。(33)佐賀市 (男)

○孫に見せられて良かった。(68)小城市(男)

○冒頭、精錬方にかちがらすがいる描写は復活させてほしい。佐賀市(女)

○佐賀の偉大な賢人たちの願いがかないよかったです。(40~)佐賀市(男)

○お祭りの行列とあわせて楽しめました。 (21)佐世保市(女)

○直正公の苦労がよく分かる内容でした。 (36)大川市(男)

○ふだんと違う雰囲気の方々でレア感ありでした。(49)佐賀市(女)

○勉強になりました。(48)多久市(女)

○これからも頑張ってください。(57)大村市(女)

○がんばってください

○演技がうまかった。(25)山口県(男)

○話しのスピード、声量共に心地良く、

内容もスムーズに入ってきました。

ありがとうございました。(61)福岡県(女)

○初めてみる演者さんお二人と殿。良かったです。佐賀市(女)

○殿の国を思う静かながら熱く強い気持ちが

モノローグから伝わりました。佐賀市(女)

○いつもの役者さんではなくて、

とても新鮮に感じました。(46)佐賀市(女)

○"話し方の工夫や内容を分かりやすくまとめられており、

短時間で理解することができました。

頑張って下さい。応援しています!"(20)八女市(女)

○"・和服姿がとてもすてきです。

直正さんの姿が特に良いですね。

・ハンサムな人達です。"(79)佐賀市(女)

○殿の思いが形になった話。みやま市(女)

○近代国家に向かう過程のうらを知れてよかった。(15)久留米市(女)

○なかなか見れない演目で、

レアな演者さん よかったです!佐賀市(女)

○歴史の勉強になりました。(47)久留米市(女)

○普段と違うキャストさんに違和感がありましたが、

新鮮でした。(19)佐賀市(女)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

佐賀の歴史と誇りを後世に伝える!

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

2022年10月25日

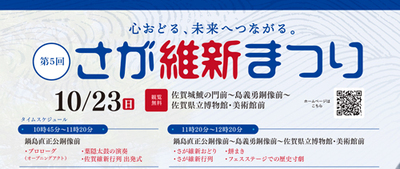

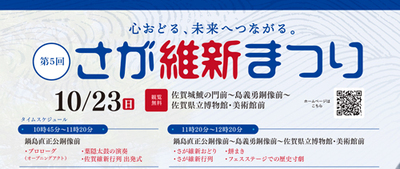

★『第5回さが維新まつり』★2022年10月23日★

みなさまこんにちは。いつもありがとうございます。

佐賀の偉人や偉業を顕彰し、その志を現在、そして未来へとつないでいくため、明治維新150年の節目を迎えた2018年にはじまった“第5回 さが維新まつり”が行われました。

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊も、第5回 さが維新まつりに参加し、今年、2022年に生誕200年を迎える、「佐野常民」・「島義勇」・「枝吉神陽」を中心に維新行列の隊列やさが最高フェスのステージで表現しました!

維新祭りの行列です。

行列の先頭は、枝吉神陽役の佐賀市長の坂井 英隆氏と義再同盟に関係する方々、二番目が島義勇役のおもてなし隊の谷口文章と北海道開拓に関係した方々、最後のグループが佐野常民役の佐賀県知事の山口 祥義氏と佐野常民が設立した日本赤十字社に関係する医療関係の方々。

維新ステージが始まりました。枝吉神陽と佐野常民を佐賀の八賢人おもてなし隊のメンバーが・・・

佐賀の歴史と誇りを後世に伝える!

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

佐賀の偉人や偉業を顕彰し、その志を現在、そして未来へとつないでいくため、明治維新150年の節目を迎えた2018年にはじまった“第5回 さが維新まつり”が行われました。

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊も、第5回 さが維新まつりに参加し、今年、2022年に生誕200年を迎える、「佐野常民」・「島義勇」・「枝吉神陽」を中心に維新行列の隊列やさが最高フェスのステージで表現しました!

維新祭りの行列です。

行列の先頭は、枝吉神陽役の佐賀市長の坂井 英隆氏と義再同盟に関係する方々、二番目が島義勇役のおもてなし隊の谷口文章と北海道開拓に関係した方々、最後のグループが佐野常民役の佐賀県知事の山口 祥義氏と佐野常民が設立した日本赤十字社に関係する医療関係の方々。

維新ステージが始まりました。枝吉神陽と佐野常民を佐賀の八賢人おもてなし隊のメンバーが・・・

佐賀の歴史と誇りを後世に伝える!

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

2022年10月20日

★『ありがとう』★2022年10月16日★佐賀城本丸歴史館

皆様こんにちは。いつもありがとうございます。

今日のお話は、明治5年に起きた、ペルーとの間で発生した国際紛争で、

日本初の国際仲裁裁判に発展し、かつ初勝訴に至ったマリア・ルース号事件のお話です。

この話の主役は、西郷が、才幹と徳とに深く傾倒したと言う「副島種臣」です。 副島種臣は、義再同盟を作った「枝吉神陽」の実弟であり、若くして佐賀藩校の教授となり、後に長崎で和蘭(オランダ)人フルベッキに就いて英学を攻め、万国公法を学び明治4年(1871年)に第3代外務卿に就任したのです。

その頃の副島種臣は、明治四年に、散髪脱刀勝手たるべしとの布告が出るや、即日散髪廃刀し、外務卿に就任するや、衣服住居を総て洋風に改めている。

新政府の外交官で有名なのは、英国公使パークスと激論を交わした、佐賀出身の大隈八太郎重信である。それ以外の新政府の外交官は、田舎者が多く、それまで外国と交渉することもなく、国際法の片鱗も知らなかったようである。

マリア・ルーズ号事件とは、ペルーのカリアオに向け、マカオを出港したバーク型の帆船のことであるが、途中台風に遭遇し大損害を受けたので、明治5年6月に修理のため横浜の港口に碇を下したのである。

6月8日、船内で虐待を受けていた清国人の「木慶」が船外に脱出し、マリア・ルーズ号の近くに碇泊していた英国支那艦隊旗艦「アイアン・デューク」号に助けを求めてきた。

英国領事から通告を受けた神奈川県は「木慶」を引き取り、同船長ヘレィラを召還し、木慶を責めないことを条件にその身柄を引き渡したが、船長は約束に反して船内で同人に苔刑を加え、その悲鳴は遥かに、英艦アイアン・デューク号まで達したと言う。

その後二人目の清国人が、また英艦の舷側に泳ぎつき、その暴状を脈えてきたことから、激昻した英艦乗祖員は、これを英国代理公使ワットソンに急報し、ワットソンはマリア・ルーズ号を「奴隷運搬船」と判断し、米国公使を伴って外務省に副島種臣を訪れて、日本政府に清国人の救助を要請したのである。

当時の新政府の、司法卿江藤新平や神奈川県令陸奥宗光等は、日本と条約を結んでいる国でもないペルーと事を構えるのは不得策であると反対したが、副島種臣は人道的見地からも法的立場からも断固糾弾すべきと主張し、閣議を通過させ、神奈川県参事大江卓に調査・裁判を命じたのである。

この寸劇は、英国代理公使ワットソンから、訴えを聞いた副島の話であるが、この劇中に出てきた三人目の清国人がいたかどうかは、不明である。

ちょうどそのころ、島義勇は、ほぼ無人の原野であった札幌に「五州第一の都」(世界一の都)を造るという壮大な構想を描き、故郷佐賀等の城下町を念頭に置いて、碁盤の目のような整然とした町並みを目指し工事が進めていたが、多額の費用と労力と困難を要し、初代開拓長官鍋島直正の後を受けた東久世通禧開拓長官とも衝突し、明治2年1月19日に、志半ばで解任された。その後、帰京し明治天皇の侍従を務めていたが、明治4年(1871年)12月に秋田県の初代権令(知事)を命じられ、翌年、秋田県令に任じられている。

なぜ、佐賀の人間が秋田県の知事に? それは、当時秋田で、さまざまな大事件があり、新政府の中心を占めていた、大久保利通(おおくぼ としみち)や木戸 孝允(きど たかよし・幕末期には桂 小五郎(かつら こごろう)の名)等の「武力主義」の薩長から危険地区とされていたためであった。大久保と木戸は「公議政治(力のある諸藩による会議で政治を行おうという考え)」を辞めて、薩長二藩を枢軸とし、これに反対する勢力を一掃することを考えていた。

島義勇は、秋田で学問振興を行い、八郎潟を港にし、秋田の玄関口にする計画を発表したが、明治5年7月に県知事を辞任している。

はじめての方へ★

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。

毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月16日(日)第510日目 御座間『ありがとう』

1872年(明治5年)の夏。死者が蘇るという一年に一度のお盆の時期。「もっとも苦しむ男のそばに、わしの家来たちはおるか?」と名君のたましいがこの世に舞い戻る。新赴任地の民を貧しさから救おうと金策に走る熱血秋田県知事・島義勇が、横浜で拾った不思議な男を伴い向かった先には、後に歴史に残る大事件となるある報せを受け取り、沈思する外務卿・副島種臣の姿があった。

登場賢人:

副島種臣

(西正)

島義勇

(谷口文章)

謎の男

(後藤峰彦)

演出:青柳達也

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;谷口幸恵

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 120人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・ 81人

満足率・・・・・・・・98.7%

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・64.6%

面白かった・・・・・・・・・・・・・34.2%

寸劇上演を知っていた・・・・・・・・50.6%

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・39.5%

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・33.3%

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・1.23%

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○行政のタテ割りを超えた対応、

現代では難しいことをよくやりとげました。佐賀市(女)

○わかりやすい歴史寸劇でした。(46)佐賀市(女)

○人々がみな人道主義を守るならば、

世界はどんなにへいわなことでしょうか

・政府に金がないといわれたけれど、

当時、大久保利通が、

今のお金で2億ぐらいの年俸をもらっていたという話を

聞いたことがありますが本当なのでしょうか。(59)筑後市(女)

○とても楽しく歴史を学べました。(33)唐津市(女)

○史実に基づいてわかりやすく伝えてくれるところ。(49)佐賀市(女)

○偉人の偉業が大変わかりやすく、

たのしく、観れました。ありがとうございました。(45)福岡県(女)

○佐賀人の二郎さんだから、なしえた仕事だと思います。(70)佐賀市(女)

○心あたたまる演目でした。(36) 大川市(男)

○副島さんの人道主義を感じられるいい演目でした。佐賀市(男)

○本などで読むと余り楽しくなさそうな内容でも、

楽しく見ることができた。

○歴史がよく分かった。(75)佐賀市(女)

○島さんのやさしさを感じられてよかったです。(36)大川市(男)

○うもれた歴史を知ることができました。(59)福岡市(女)

○分かりやすく歴史の勉強することができた。

口調もはっきり聞きやすかったです。(30)佐賀市(男)

○「真っすぐ前を向く」大切なことです。

久しぶりに来ました。

いつもいつも元気をいただきありがとうございます。(61)久留米市(男)

○演技が上手でした。(72)小城市 (女)

○歴史が少し身近になった。(63) 福岡市(女)

○感動しました。(67)甲府市(女)

○全然知らなかった歴史が知れて良かった。(46)熊本市(女)

○元気がでた!!(53)久留米(女)

○大変わかりやすかったです。(63)有田町(女)

○史実が理解出来た。(74)筑紫野市(男)

○わかりやすかった。(46)熊本(男)

○佐賀弁を久しぶりに聞いてなつかしかった。(74)熊本市(男)

○声がよくわからなかった。(76)熊本市(女)

○人道は何よりも大事だと思います。佐賀市(女)

○自分が知らない歴史史実を

また1つ知ることができたから。(54)神埼市(女)

○島がかわいかった(^_^) (16)佐賀市(女)

○「佐賀の八賢人」の人達が日本の為にしてきたこと?が

すごい事で、佐賀で生まれて育ってよかったなぁと思った。

知れてよかったです。(43)佐賀市(女)

○自分の知らないことを知ることができるので、

とても楽しく思います。(26)大川市(男)

○言葉がはっきりしていて聞きやすい。(67)東京(女)

○史実をわかり易く、ユーモアを交えて発表している。(62)葛城市(男)

○しばいが上手(62)佐賀市

○清国の人は、あの夜の殿からの使者だった? 佐賀市(女)

○今の立場にこだわることなく、

佐賀で学んだ弱い者に寄りそう賢人は素晴らしい。(46)佐賀市(女)

○小学生なので少しむずかしかった。(11)福岡県(女)

○他の賢人の話しも聞いてみたい (51)福岡(男)

○どうしても大人になると立場だったり、

色々なことがあるけど、

今回の劇のように最終的には「人を助けたい」とかの

想いが一番大事なのだと思った。(28)福岡県(女)

○「ありがとう」涙なみだでした。

これからも頑張って下さい。又来ます。 (51)小城市(女)

○面白かったというよりは勉強になりました。

「ありがとう」の演目は初めて拝見しました。

鍋島直正公の教えは、

今の時代の私達にも必要なことだと思いました。(57)佐賀市(女)

○いつも分かりやすく演じていただきありがとうございます。

これからもお体を大切にしてください。

今後も楽しみにしております。(65)福岡県(女)

○歴史に興味を持てました。(48)佐賀市(男)

○分かりやすかった。迫力があった。(40)佐賀市(男)

○表情豊かでした。(45)福岡(女)

○楽しみつつ、歴史を学べた。(57)神奈川県(男)

○島義勇、副島種臣 どんな人物だったのかよく分かりました。

ありがとうございました。(48)佐賀市(女)

○笑いが入っていたから。(12)佐賀市(女)

○一生懸命な演技がよかった。(70)みやま市(男)

○安定感のある演技力。佐賀市(女)

○マリアルス号 実におもしろかった。(68)唐津市(男)

○エピソードをわかりやすく劇となっていてとても良かった。(65)唐津(女)

○歴史の新しい知識をえました。 (18)神奈川県(男)

○殿と清国人とがうりふたつという設定がすばらしいです。40~佐賀市(男)

○今回は途中から見たので、別に見に来たい。(65)多久市(男)

○佐賀弁がいい感じに入っていて面白かった。(39)鳥栖市(女)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため

佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月23日(日)第511日目

『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人 鍋島直正、佐野常民、田中からくり儀右衛門

演出:西正 脚本:桜井篤

10月23日は、「さが維新まつり」が行われます。

八賢人おもてなし隊も、維新行列に参加し、

美術館前のステージでも寸劇を上演いたします。

維新行列の途中、島義勇の銅像前では「餅まき」も行われます。

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

佐賀の歴史と誇りを後世に伝える!

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

今日のお話は、明治5年に起きた、ペルーとの間で発生した国際紛争で、

日本初の国際仲裁裁判に発展し、かつ初勝訴に至ったマリア・ルース号事件のお話です。

この話の主役は、西郷が、才幹と徳とに深く傾倒したと言う「副島種臣」です。 副島種臣は、義再同盟を作った「枝吉神陽」の実弟であり、若くして佐賀藩校の教授となり、後に長崎で和蘭(オランダ)人フルベッキに就いて英学を攻め、万国公法を学び明治4年(1871年)に第3代外務卿に就任したのです。

その頃の副島種臣は、明治四年に、散髪脱刀勝手たるべしとの布告が出るや、即日散髪廃刀し、外務卿に就任するや、衣服住居を総て洋風に改めている。

新政府の外交官で有名なのは、英国公使パークスと激論を交わした、佐賀出身の大隈八太郎重信である。それ以外の新政府の外交官は、田舎者が多く、それまで外国と交渉することもなく、国際法の片鱗も知らなかったようである。

マリア・ルーズ号事件とは、ペルーのカリアオに向け、マカオを出港したバーク型の帆船のことであるが、途中台風に遭遇し大損害を受けたので、明治5年6月に修理のため横浜の港口に碇を下したのである。

6月8日、船内で虐待を受けていた清国人の「木慶」が船外に脱出し、マリア・ルーズ号の近くに碇泊していた英国支那艦隊旗艦「アイアン・デューク」号に助けを求めてきた。

英国領事から通告を受けた神奈川県は「木慶」を引き取り、同船長ヘレィラを召還し、木慶を責めないことを条件にその身柄を引き渡したが、船長は約束に反して船内で同人に苔刑を加え、その悲鳴は遥かに、英艦アイアン・デューク号まで達したと言う。

その後二人目の清国人が、また英艦の舷側に泳ぎつき、その暴状を脈えてきたことから、激昻した英艦乗祖員は、これを英国代理公使ワットソンに急報し、ワットソンはマリア・ルーズ号を「奴隷運搬船」と判断し、米国公使を伴って外務省に副島種臣を訪れて、日本政府に清国人の救助を要請したのである。

当時の新政府の、司法卿江藤新平や神奈川県令陸奥宗光等は、日本と条約を結んでいる国でもないペルーと事を構えるのは不得策であると反対したが、副島種臣は人道的見地からも法的立場からも断固糾弾すべきと主張し、閣議を通過させ、神奈川県参事大江卓に調査・裁判を命じたのである。

この寸劇は、英国代理公使ワットソンから、訴えを聞いた副島の話であるが、この劇中に出てきた三人目の清国人がいたかどうかは、不明である。

ちょうどそのころ、島義勇は、ほぼ無人の原野であった札幌に「五州第一の都」(世界一の都)を造るという壮大な構想を描き、故郷佐賀等の城下町を念頭に置いて、碁盤の目のような整然とした町並みを目指し工事が進めていたが、多額の費用と労力と困難を要し、初代開拓長官鍋島直正の後を受けた東久世通禧開拓長官とも衝突し、明治2年1月19日に、志半ばで解任された。その後、帰京し明治天皇の侍従を務めていたが、明治4年(1871年)12月に秋田県の初代権令(知事)を命じられ、翌年、秋田県令に任じられている。

なぜ、佐賀の人間が秋田県の知事に? それは、当時秋田で、さまざまな大事件があり、新政府の中心を占めていた、大久保利通(おおくぼ としみち)や木戸 孝允(きど たかよし・幕末期には桂 小五郎(かつら こごろう)の名)等の「武力主義」の薩長から危険地区とされていたためであった。大久保と木戸は「公議政治(力のある諸藩による会議で政治を行おうという考え)」を辞めて、薩長二藩を枢軸とし、これに反対する勢力を一掃することを考えていた。

島義勇は、秋田で学問振興を行い、八郎潟を港にし、秋田の玄関口にする計画を発表したが、明治5年7月に県知事を辞任している。

はじめての方へ★

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。

毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月16日(日)第510日目 御座間『ありがとう』

1872年(明治5年)の夏。死者が蘇るという一年に一度のお盆の時期。「もっとも苦しむ男のそばに、わしの家来たちはおるか?」と名君のたましいがこの世に舞い戻る。新赴任地の民を貧しさから救おうと金策に走る熱血秋田県知事・島義勇が、横浜で拾った不思議な男を伴い向かった先には、後に歴史に残る大事件となるある報せを受け取り、沈思する外務卿・副島種臣の姿があった。

登場賢人:

副島種臣

(西正)

島義勇

(谷口文章)

謎の男

(後藤峰彦)

演出:青柳達也

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;谷口幸恵

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 120人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・ 81人

満足率・・・・・・・・98.7%

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・64.6%

面白かった・・・・・・・・・・・・・34.2%

寸劇上演を知っていた・・・・・・・・50.6%

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・39.5%

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・33.3%

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・1.23%

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○行政のタテ割りを超えた対応、

現代では難しいことをよくやりとげました。佐賀市(女)

○わかりやすい歴史寸劇でした。(46)佐賀市(女)

○人々がみな人道主義を守るならば、

世界はどんなにへいわなことでしょうか

・政府に金がないといわれたけれど、

当時、大久保利通が、

今のお金で2億ぐらいの年俸をもらっていたという話を

聞いたことがありますが本当なのでしょうか。(59)筑後市(女)

○とても楽しく歴史を学べました。(33)唐津市(女)

○史実に基づいてわかりやすく伝えてくれるところ。(49)佐賀市(女)

○偉人の偉業が大変わかりやすく、

たのしく、観れました。ありがとうございました。(45)福岡県(女)

○佐賀人の二郎さんだから、なしえた仕事だと思います。(70)佐賀市(女)

○心あたたまる演目でした。(36) 大川市(男)

○副島さんの人道主義を感じられるいい演目でした。佐賀市(男)

○本などで読むと余り楽しくなさそうな内容でも、

楽しく見ることができた。

○歴史がよく分かった。(75)佐賀市(女)

○島さんのやさしさを感じられてよかったです。(36)大川市(男)

○うもれた歴史を知ることができました。(59)福岡市(女)

○分かりやすく歴史の勉強することができた。

口調もはっきり聞きやすかったです。(30)佐賀市(男)

○「真っすぐ前を向く」大切なことです。

久しぶりに来ました。

いつもいつも元気をいただきありがとうございます。(61)久留米市(男)

○演技が上手でした。(72)小城市 (女)

○歴史が少し身近になった。(63) 福岡市(女)

○感動しました。(67)甲府市(女)

○全然知らなかった歴史が知れて良かった。(46)熊本市(女)

○元気がでた!!(53)久留米(女)

○大変わかりやすかったです。(63)有田町(女)

○史実が理解出来た。(74)筑紫野市(男)

○わかりやすかった。(46)熊本(男)

○佐賀弁を久しぶりに聞いてなつかしかった。(74)熊本市(男)

○声がよくわからなかった。(76)熊本市(女)

○人道は何よりも大事だと思います。佐賀市(女)

○自分が知らない歴史史実を

また1つ知ることができたから。(54)神埼市(女)

○島がかわいかった(^_^) (16)佐賀市(女)

○「佐賀の八賢人」の人達が日本の為にしてきたこと?が

すごい事で、佐賀で生まれて育ってよかったなぁと思った。

知れてよかったです。(43)佐賀市(女)

○自分の知らないことを知ることができるので、

とても楽しく思います。(26)大川市(男)

○言葉がはっきりしていて聞きやすい。(67)東京(女)

○史実をわかり易く、ユーモアを交えて発表している。(62)葛城市(男)

○しばいが上手(62)佐賀市

○清国の人は、あの夜の殿からの使者だった? 佐賀市(女)

○今の立場にこだわることなく、

佐賀で学んだ弱い者に寄りそう賢人は素晴らしい。(46)佐賀市(女)

○小学生なので少しむずかしかった。(11)福岡県(女)

○他の賢人の話しも聞いてみたい (51)福岡(男)

○どうしても大人になると立場だったり、

色々なことがあるけど、

今回の劇のように最終的には「人を助けたい」とかの

想いが一番大事なのだと思った。(28)福岡県(女)

○「ありがとう」涙なみだでした。

これからも頑張って下さい。又来ます。 (51)小城市(女)

○面白かったというよりは勉強になりました。

「ありがとう」の演目は初めて拝見しました。

鍋島直正公の教えは、

今の時代の私達にも必要なことだと思いました。(57)佐賀市(女)

○いつも分かりやすく演じていただきありがとうございます。

これからもお体を大切にしてください。

今後も楽しみにしております。(65)福岡県(女)

○歴史に興味を持てました。(48)佐賀市(男)

○分かりやすかった。迫力があった。(40)佐賀市(男)

○表情豊かでした。(45)福岡(女)

○楽しみつつ、歴史を学べた。(57)神奈川県(男)

○島義勇、副島種臣 どんな人物だったのかよく分かりました。

ありがとうございました。(48)佐賀市(女)

○笑いが入っていたから。(12)佐賀市(女)

○一生懸命な演技がよかった。(70)みやま市(男)

○安定感のある演技力。佐賀市(女)

○マリアルス号 実におもしろかった。(68)唐津市(男)

○エピソードをわかりやすく劇となっていてとても良かった。(65)唐津(女)

○歴史の新しい知識をえました。 (18)神奈川県(男)

○殿と清国人とがうりふたつという設定がすばらしいです。40~佐賀市(男)

○今回は途中から見たので、別に見に来たい。(65)多久市(男)

○佐賀弁がいい感じに入っていて面白かった。(39)鳥栖市(女)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため

佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月23日(日)第511日目

『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人 鍋島直正、佐野常民、田中からくり儀右衛門

演出:西正 脚本:桜井篤

10月23日は、「さが維新まつり」が行われます。

八賢人おもてなし隊も、維新行列に参加し、

美術館前のステージでも寸劇を上演いたします。

維新行列の途中、島義勇の銅像前では「餅まき」も行われます。

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

佐賀の歴史と誇りを後世に伝える!

幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

2022年10月15日

祝☆賢人と歩く歴史まちあるき開催しています。

お知らせです!

佐賀の八賢人が日替わりでガイドする

高輪築堤などを訪れる

歴史散策まちあるきが期間限定で開催されています。

9月~11月の全部で5回の日曜日

一日2回で、合計10回開催いたします。

散策の途中で佐賀城本丸歴史館での歴史寸劇観劇がセット。

さらに、日替わりで、散策の途中に

その日だけの物語寸劇もご覧にいれいます。

そして参加費は無料。

主催は佐賀県文化課さんです。

お問合せ・お申し込み受付中。

10月16日(日)の佐賀城下歴史散歩は下記のとおり開催します。

午前の部 開催

午後の部 小雨決行(雨具準備)

皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

佐賀の八賢人が日替わりでガイドする

高輪築堤などを訪れる

歴史散策まちあるきが期間限定で開催されています。

9月~11月の全部で5回の日曜日

一日2回で、合計10回開催いたします。

散策の途中で佐賀城本丸歴史館での歴史寸劇観劇がセット。

さらに、日替わりで、散策の途中に

その日だけの物語寸劇もご覧にいれいます。

そして参加費は無料。

主催は佐賀県文化課さんです。

お問合せ・お申し込み受付中。

10月16日(日)の佐賀城下歴史散歩は下記のとおり開催します。

午前の部 開催

午後の部 小雨決行(雨具準備)

皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

2022年10月13日

★『蝶よ渡れ』★2022年10月9日★佐賀城本丸歴史館

みなさまこんにちは。いつもありがとうございます。

きょうのお話は、

今年で、生誕200年を迎えている、

二人のお話です。

佐野常民<文政5年12月28日(1823年2月8日)生まれ>と

島義勇<文政5年9月12日(1822年10月26日)生まれ>のお話です。

時は、安政5(1858)年の1月の佐賀、

■佐野常民は、

安政2(1855)年6月に長崎の長崎海軍伝習所に参加し、この頃に藩主・鍋島直正へ海軍創設の必要性を説き、その2年後の安政4(1857)年、佐賀藩がオランダから購入した飛雲丸(佐賀藩がオランダから初めて購入した洋式帆船)の艦長になり、翌、安政5(1858)年、三重津海軍所の監督となる。

■島義勇は、

これより2年ほど前の、安政3(1856))35歳の時に、藩主鍋島直正の命により北海道、樺太の探検調査に出発し、2年後の、安政5(1858)年に佐賀に帰藩した。島義勇は、当時、佐賀藩主鍋島直正から直接、蝦夷地の探検調査を命じられて、蝦夷地(現北海道)に向かったのであるが、なぜ、九州からはるかに離れた北の大地の探検調査に向かったのか?

その3年ほど前の嘉永6(1853)年に、江藤新平が、嘉永6年6月のアメリカのペリー艦隊の来航や、翌7月のロシアのプチャーチン艦隊などが来航して通商を求めるなどの状況に危機感を抱き、プチャーチンの長崎来航に際し、「論鄂羅斯檄」と「露西亜書翰和解」を著し、ロシアの植民地政策の国際的危機感を表明し、外国との通商に反対し外国を撃退して鎖国を通そうとする排外思想の「攘夷論」を唱えている。

しかし、その二年後の安政3(1856)年に、『図海策』を執筆。

この「図海策」において江藤は攘夷とは反対の「開国通商・富国強兵」の必要性を述べた。さらに開国や「蝦夷地開拓」等を提案、特に佐賀藩出身で幕府の儒者となった古賀侗庵、古賀謹一郎父子がロシア研究の第一人者である事に影響を受けた蝦夷地開拓論は、藩主の鍋島直正から高い評価を受け、藩士・島義勇の「蝦夷現地調査」に繋がったと言われている。

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。

毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月9日(日)第509日目 御座間『蝶よ渡れ』

佐賀藩一の仕事人、佐野常民。息つく間もなくまたまた仕事を命令されたちょうどその日に、一人の男が冒険の旅から生還する。「誰もしたことがない仕事とはな、冒険みたいなもんじゃ」。佐賀人が古代から備える冒険者魂を蘇らせ、日本初の海軍を創設した男・佐野常民の生まれ故郷三重津・早津江の物語。

登場賢人:

佐野常民

(鷹巣将弥)

鍋島直正

(後藤峰彦)

島義勇

(谷口文章)

演出:青柳達也

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;谷口幸恵

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 123人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・ 76人

満足率・・・・・・・・ 100%

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・68.9 %

面白かった・・・・・・・・・・・・・31.1%

寸劇上演を知っていた・・・・・・・・60.53%

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・52.63%

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・28.95%

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・ 3.95%

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○栄寿も団にょんもよくがんばりました。佐賀市(女)

○島の話しを聞きながら、

どんどん佐野の決意が固まっていく表情が

素晴らしかった。(46)佐賀市(女)

○小2の息子を初めて連れて見ました。

歴史・人物のことが、わかりやすく、おもしろくて、

さいごまで楽しんで見ることができました。

また見に来ます。ありがとうございました。(44)小城(女)

○何事もやる気の問題と感じた。

やはり挑戦の気持ちは重要である。(56)佐賀市(男)

○島先生も幕府の控査の人々も

北海道にいる熊をどうやってやり過ごしたのかも、

話が残っていれば知りたいと思いました。糸島市(女)

○声がおもしろかった。(7)小城市(男)

○佐賀の歴史の偉大さにほこりを感じました。(83)佐賀市(女)

○島義勇がとてもおもしろいです。(16)久留米市(男)

○賢人の方々の頑張りのおかげで、

今の日本があると思うとありがたいと感じます。(36)大川市(男)

○10時から来る自体初めてでしたが、

3人のはつらつとした演技で刺激をもらいました。(45)久留米市(女)

○分かりやすかった。(40)福岡県春日市(男)

○迫力ある演技がすばらしかった。(58)佐賀市(女)

○今ロシアのきょういというものが

身近に感じられる状況になっているので、

今回の劇の○内容も昔話以上のものを感じました。(36)大川市(男)

○まだ誰もやったことのない仕事という

冒険に取り組む佐野さんカッコ良い。(46)佐賀市(女)

○歴史がわかりやすかった。(57)久留米市(女)

○佐賀の偉人の事を身近に感じることができたので。(34)佐賀市(男)

○意外にレベルが高かった。(65)佐賀市(男)

○わかりやすかった。 (49)福岡市(女)

○歴史がよく分かったから。(12)福岡市(女)

○歴史的背景等よくわかった。(64)佐賀市(女)

○友の成功を喜んでくれる団にょんさん、いい人ですね。佐賀市(女)

○楽しかった。よかったです。(49)北九州市(女)

○とてもおもしろく感動しました。(26)大川市(男)

○町歩きと劇が見れて1日楽しく過ごさせていただきました。

ありがとうございます。(45)久留米市(女)

○島義勇が佐野常民にわたしたら

「くっさ!!」と言ったことがおもしろいです。(16)久留米市(男)

○以前も見たことがありましたが、

ますますパワーアップしていて面白かったです!

これからも応援しています。(27)久留米市(女)

○現代でこそ「ブラック」と言われるような状況ですが、

当時の世相と信念は。そんなものお構いなしだったのかなと。

佐野さんは少しでも寝て、島さんは風呂に入ってください。(49)佐賀市(男)

○わかりやすかったです。(50)長崎(女)

○大きな仕事のやりがいは何物にも替えがたい・・・のですが、

休むことも大事です。佐賀市(女)

○佐野さんと島さんのボロボロっぽさが、

苦労されてたんだなーと思われました。(49)佐賀市(女)

○島、佐野の情熱と信念がひしひしと伝わってきた。(60)佐賀市(男)

○昔の時代にもどったような、すごみがあった。(58)佐賀市(女)

○ありがとうございました。50代東京(佐賀出身)(女)

○わかりやすく、展示物ではわからないところが

よくわかりました。(44)久留米市(男)

○史実に基づき、わかりやすかった。(51)東京都(男)

○佐賀の歴史を知ることができた。

こういう寸劇を広く全国的に宣伝していけば、

佐賀県も行きたい県の最下位から脱出できると思う。(71)佐賀市(男)

○知らなかった佐賀の歴史上の人物が

はたしてきたことを学ぶことができた。(60)久留米市(女)

○観終わった時に晴れ晴れとした気分になりました。佐賀市(女)

○演者の方の演技がすばらしかったです。(47)北九州市(男)

○楽しみながら佐賀の歴史を学ぶことができました。

佐賀と札幌のつながりも初めて知りました。(60)小林(男)

○前も見ましたが、何回見ても面白かった。(67)柳川市(女)

○実演の迫力がすごい。(67)柳川市(男)

○3年ぶりに観劇をさせていただきました。

変わらず更に興味深くありがとうございました。(50)佐賀市(男)

○おもしろかったです。(36)福岡(女)

○知らなった佐賀県の歴史を知ることができたから。(54)宮崎県(女)

○佐賀の方言が入っていたので。(51)福岡県大木町(男)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため

佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月16日(日)第510日目

『ありがとう』

1872年(明治5年)の夏。死者が蘇るという一年に一度のお盆の時期。名君のたましいがこの世に舞い戻る。新赴任地の民を貧しさから救おうと金策に走る熱血秋田県知事・島義勇が、横浜で拾った不思議な男を伴い向かった先には、後に歴史に残る大事件となるある報せを受け取り、沈思する外務卿・副島種臣の姿があった。

登場賢人■副島種臣、島義勇、謎の男

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆10月23日(日)第511日目

『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人 鍋島直正、佐野常民、田中からくり儀右衛門

演出:西正 脚本:桜井篤

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

きょうのお話は、

今年で、生誕200年を迎えている、

二人のお話です。

佐野常民<文政5年12月28日(1823年2月8日)生まれ>と

島義勇<文政5年9月12日(1822年10月26日)生まれ>のお話です。

時は、安政5(1858)年の1月の佐賀、

■佐野常民は、

安政2(1855)年6月に長崎の長崎海軍伝習所に参加し、この頃に藩主・鍋島直正へ海軍創設の必要性を説き、その2年後の安政4(1857)年、佐賀藩がオランダから購入した飛雲丸(佐賀藩がオランダから初めて購入した洋式帆船)の艦長になり、翌、安政5(1858)年、三重津海軍所の監督となる。

■島義勇は、

これより2年ほど前の、安政3(1856))35歳の時に、藩主鍋島直正の命により北海道、樺太の探検調査に出発し、2年後の、安政5(1858)年に佐賀に帰藩した。島義勇は、当時、佐賀藩主鍋島直正から直接、蝦夷地の探検調査を命じられて、蝦夷地(現北海道)に向かったのであるが、なぜ、九州からはるかに離れた北の大地の探検調査に向かったのか?

その3年ほど前の嘉永6(1853)年に、江藤新平が、嘉永6年6月のアメリカのペリー艦隊の来航や、翌7月のロシアのプチャーチン艦隊などが来航して通商を求めるなどの状況に危機感を抱き、プチャーチンの長崎来航に際し、「論鄂羅斯檄」と「露西亜書翰和解」を著し、ロシアの植民地政策の国際的危機感を表明し、外国との通商に反対し外国を撃退して鎖国を通そうとする排外思想の「攘夷論」を唱えている。

しかし、その二年後の安政3(1856)年に、『図海策』を執筆。

この「図海策」において江藤は攘夷とは反対の「開国通商・富国強兵」の必要性を述べた。さらに開国や「蝦夷地開拓」等を提案、特に佐賀藩出身で幕府の儒者となった古賀侗庵、古賀謹一郎父子がロシア研究の第一人者である事に影響を受けた蝦夷地開拓論は、藩主の鍋島直正から高い評価を受け、藩士・島義勇の「蝦夷現地調査」に繋がったと言われている。

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。

毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月9日(日)第509日目 御座間『蝶よ渡れ』

佐賀藩一の仕事人、佐野常民。息つく間もなくまたまた仕事を命令されたちょうどその日に、一人の男が冒険の旅から生還する。「誰もしたことがない仕事とはな、冒険みたいなもんじゃ」。佐賀人が古代から備える冒険者魂を蘇らせ、日本初の海軍を創設した男・佐野常民の生まれ故郷三重津・早津江の物語。

登場賢人:

佐野常民

(鷹巣将弥)

鍋島直正

(後藤峰彦)

島義勇

(谷口文章)

演出:青柳達也

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;谷口幸恵

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 123人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・ 76人

満足率・・・・・・・・ 100%

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・68.9 %

面白かった・・・・・・・・・・・・・31.1%

寸劇上演を知っていた・・・・・・・・60.53%

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・52.63%

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・28.95%

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・ 3.95%

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○栄寿も団にょんもよくがんばりました。佐賀市(女)

○島の話しを聞きながら、

どんどん佐野の決意が固まっていく表情が

素晴らしかった。(46)佐賀市(女)

○小2の息子を初めて連れて見ました。

歴史・人物のことが、わかりやすく、おもしろくて、

さいごまで楽しんで見ることができました。

また見に来ます。ありがとうございました。(44)小城(女)

○何事もやる気の問題と感じた。

やはり挑戦の気持ちは重要である。(56)佐賀市(男)

○島先生も幕府の控査の人々も

北海道にいる熊をどうやってやり過ごしたのかも、

話が残っていれば知りたいと思いました。糸島市(女)

○声がおもしろかった。(7)小城市(男)

○佐賀の歴史の偉大さにほこりを感じました。(83)佐賀市(女)

○島義勇がとてもおもしろいです。(16)久留米市(男)

○賢人の方々の頑張りのおかげで、

今の日本があると思うとありがたいと感じます。(36)大川市(男)

○10時から来る自体初めてでしたが、

3人のはつらつとした演技で刺激をもらいました。(45)久留米市(女)

○分かりやすかった。(40)福岡県春日市(男)

○迫力ある演技がすばらしかった。(58)佐賀市(女)

○今ロシアのきょういというものが

身近に感じられる状況になっているので、

今回の劇の○内容も昔話以上のものを感じました。(36)大川市(男)

○まだ誰もやったことのない仕事という

冒険に取り組む佐野さんカッコ良い。(46)佐賀市(女)

○歴史がわかりやすかった。(57)久留米市(女)

○佐賀の偉人の事を身近に感じることができたので。(34)佐賀市(男)

○意外にレベルが高かった。(65)佐賀市(男)

○わかりやすかった。 (49)福岡市(女)

○歴史がよく分かったから。(12)福岡市(女)

○歴史的背景等よくわかった。(64)佐賀市(女)

○友の成功を喜んでくれる団にょんさん、いい人ですね。佐賀市(女)

○楽しかった。よかったです。(49)北九州市(女)

○とてもおもしろく感動しました。(26)大川市(男)

○町歩きと劇が見れて1日楽しく過ごさせていただきました。

ありがとうございます。(45)久留米市(女)

○島義勇が佐野常民にわたしたら

「くっさ!!」と言ったことがおもしろいです。(16)久留米市(男)

○以前も見たことがありましたが、

ますますパワーアップしていて面白かったです!

これからも応援しています。(27)久留米市(女)

○現代でこそ「ブラック」と言われるような状況ですが、

当時の世相と信念は。そんなものお構いなしだったのかなと。

佐野さんは少しでも寝て、島さんは風呂に入ってください。(49)佐賀市(男)

○わかりやすかったです。(50)長崎(女)

○大きな仕事のやりがいは何物にも替えがたい・・・のですが、

休むことも大事です。佐賀市(女)

○佐野さんと島さんのボロボロっぽさが、

苦労されてたんだなーと思われました。(49)佐賀市(女)

○島、佐野の情熱と信念がひしひしと伝わってきた。(60)佐賀市(男)

○昔の時代にもどったような、すごみがあった。(58)佐賀市(女)

○ありがとうございました。50代東京(佐賀出身)(女)

○わかりやすく、展示物ではわからないところが

よくわかりました。(44)久留米市(男)

○史実に基づき、わかりやすかった。(51)東京都(男)

○佐賀の歴史を知ることができた。

こういう寸劇を広く全国的に宣伝していけば、

佐賀県も行きたい県の最下位から脱出できると思う。(71)佐賀市(男)

○知らなかった佐賀の歴史上の人物が

はたしてきたことを学ぶことができた。(60)久留米市(女)

○観終わった時に晴れ晴れとした気分になりました。佐賀市(女)

○演者の方の演技がすばらしかったです。(47)北九州市(男)

○楽しみながら佐賀の歴史を学ぶことができました。

佐賀と札幌のつながりも初めて知りました。(60)小林(男)

○前も見ましたが、何回見ても面白かった。(67)柳川市(女)

○実演の迫力がすごい。(67)柳川市(男)

○3年ぶりに観劇をさせていただきました。

変わらず更に興味深くありがとうございました。(50)佐賀市(男)

○おもしろかったです。(36)福岡(女)

○知らなった佐賀県の歴史を知ることができたから。(54)宮崎県(女)

○佐賀の方言が入っていたので。(51)福岡県大木町(男)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため

佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月16日(日)第510日目

『ありがとう』

1872年(明治5年)の夏。死者が蘇るという一年に一度のお盆の時期。名君のたましいがこの世に舞い戻る。新赴任地の民を貧しさから救おうと金策に走る熱血秋田県知事・島義勇が、横浜で拾った不思議な男を伴い向かった先には、後に歴史に残る大事件となるある報せを受け取り、沈思する外務卿・副島種臣の姿があった。

登場賢人■副島種臣、島義勇、謎の男

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆10月23日(日)第511日目

『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人 鍋島直正、佐野常民、田中からくり儀右衛門

演出:西正 脚本:桜井篤

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

2022年10月07日

★『夜ば、あけとけ』★2022年10月2日★佐賀城本丸歴史館

みなさまこんにちは。いつもありがとうございます。

きょうのお話は、

明治新国家の礎作りを担う多くの賢人を輩出することとなる「義祭同盟」の、まさに誕生前夜の物語です。

楠公義祭同盟とは、

嘉永3年(1850)藩内の古社寺・古文書等を調査していた枝吉神陽・相良宗蔵が、偶然梅林庵の御尊像を拝見し、楠公父子の尊皇忠義の精神を行動の規範とすべく志を立て、神陽自ら主唱者となって楠公義祭同盟を結成、深江信渓の裔孫種禄を祭主に楠公祭を執行したのです。

佐嘉藩は、初代佐嘉藩主勝茂の後添えの正妻(徳川家康の養女・菊姫)の子で四男の忠直が嫡子としたのですが、早世したため、その長男・光茂が第二代佐嘉藩主となりました。

第二代佐嘉藩主の「鍋島光茂」は禁裏(皇室)を崇敬する人物であったようで、枝吉神陽らが編纂した「葉隠聞書考補」には、光茂が皇室を崇拝していたことが記載されており、枝吉神陽は鍋島藩と皇室の関係を知っていたのです。

また、初代佐嘉藩主・鍋島勝茂の長男であった、鍋島 元茂(なべしま もとしげ)は嫡男であったため、佐賀の本藩を出て「小城藩」を興し初代藩主となったのですが、この小城藩の二代藩主となった鍋島直能(なおよし)の妻となった「伊賀」は後陽成天皇の皇孫で皇室と佐嘉藩は近い関係にあったことがわかります。

楠木正成・正行父子の像とは、

江戸時代初期、二代藩主鍋島光茂の代に佐嘉藩士深江信溪は楠公への景仰篤く、寛文三年(1663)大木英鐵とともに、京都の仏師法橋宗而に依頼して、楠公父子の木像を造らせ、北原永明寺(現在の佐賀郡大和町)に小堂を建立してこれを祀り、祭典を執行したことに始まります。

これは徳川光圀が楠公の勲功をたたえ湊川に碑を立てた元禄四年(1691)年より29年も前のことなのです。

この深江信溪は、佐嘉藩祖 鍋島直茂の祖父鍋島清久の血をひく方でしたが、深江姓を名乗った人なのです。

三代藩主「鍋島綱茂」の代に祭式は途絶えてしまい、天明3年(1783)永明寺が廃寺すると、楠公父子御尊像は高伝寺に移されました。

文化13年(1816)、大塚長徹・嘉村穏蔵が、御尊像を高伝寺の楼門で発見し、調査・修復し、本庄梅林庵(現在の佐賀市本庄町梅林寺)に安置し、高伝寺長寛和尚のもとに開眼式を厳修し、以降梅林庵にて毎年楠公祭を執行していたのです。今日のお芝居はこの本庄町梅林寺で枝吉神陽が楠正成親子の像がまつられていることを知ったことから始まります。

その後、安政2年(1856)に鍋島茂真(安房)・枝吉神陽等が、梅林庵から龍造寺八幡宮に楠公父子像を移し、同3年(1856)、八幡宮の本地堂を神殿にして御尊像を遷座、神事を執行してきたのです。今も毎年5月25日に、龍竜造寺八幡宮の境内の楠公神社で祭祀が行われています。参列は自由ですので、皆様も一度は参列されてはいかがですか。

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月2日(日)第508日目 四の間・三の間

『夜ば、あけとけ』

佐賀の不思議な風習、月に一度の親しい者同志の飲み会「三夜まち」。

いとこ同士の島義勇と副島種臣の酒盛りは、夜が更けるにつれて意外な展開となる。嘉永三年(1850年)5月23日夜から翌24日の夜明け前・・・・・。

三夜待とは二十三夜の尊、月読命、あるいは三日月様と呼ばれる神々をまつるため、隣近所の人の家を順に当番制で集まり、飲食しながら月の出を待って月を拝む風習です。

「まち」というのは古語で「まつり」のことです。

三夜待ちの神様は女神なので男だけが集まる祭りなのです。

この夜は、島義勇の家に近所に住む枝吉兄弟を呼んで酒盛りが始まります。

登場賢人:

副島種臣

(西正)

枝吉神陽

(嵯峨賢成)

島義勇

(谷口文章)

演出:青柳達也

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;谷口幸恵

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 103人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・71 人

満足率・・・・・・・・97.1 %

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・・65.7 %

面白かった・・・・・・・・・・・・・・・・31.4 %

寸劇上演を知っていた・・・・・・・48.5 %

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・58.2 %

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・31.3 %

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・ 9.5 %

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○団にょんさんの酔っ払いぶりがリアルでした。佐賀市(女)

○楠木公ゆかりとは知らなかった。

これは興味深い。(50)嵯峨(男)

○枝吉神陽の着祭同盟のいきさつを詳しく知る事ができたので(53)神埼市(女)

○史実をよく学べました。たのしい時間でした。(67)小郡市(女)

○歴史を知りたくなった。(50)武雄(男)

○面白かったけど、意味が分からないとこもあった。(8)久留米市(男)

○大変わかりやすかった。

これからもガンバッテ!下さい(71)八代市(男)

○島義勇と枝吉神陽は知らなかったので勉強になりました。(20)岡山市(男)

○同じ演目を何回か見ていたが、

毎回小さい所が違っていて楽しめる。(51)佐賀市(男)

○明治の国づくりの礎となった理念。

一本芯の通った国づくりができた源流でした。佐賀市(女)

○副島さんは色々と共感できるとこがあり、

今回もそういう視点で観てしまいました。(36)大川市(男)

○面白かったし、分かりやすかったです。(15)佐賀市(女)

○ぜんぜんそえじまさんの名前がでてこなかった。(10)佐賀市(女)

○歴史がよく分かった。(75)佐賀市(女)

○義祭同盟の成り立ちがわかりました。

島さん楽しい。笑いました。

二郎さんが神陽さんから夜ばあけとけと言われた時の

嬉しいそうな顔は印象的でした。(70)佐賀市(女)

○島先生のアクション キレッキレでしたね!鳥栖(女)

○飲めない二郎さんが酒をあおるところと、

その明くる日の神陽さんとのやり取りの、

心情の動きを想像するだけで楽しいですね。(48)佐賀市(男)

○知らなかった人について、集中して見れた。(20)長崎市(男)

○初めてだった為、佐賀でかつやくした人を知らなかった。

でも面白かったです。よくわかりました。(60)八代市(女)

○いとこどうし仲が良さそうで楽しい。佐賀市(女)

○身内どうしのコミカルなやりとりがよかったです。(36)大川市(男)

○大変質が高かった。無料なのが驚き。(20)千葉市(男)

○歴史を知らない私にも良くわかりやすく表情、

声がお三方共良かったです。(42)福岡市(女)

○久々に見ましたが、パワーアップしていてよても良かったです!

今日、見に来てよかった!

素敵な時間をありがとうございました!(25)多久市(女)

○島さんの酔っている演技がすばらしく、

役者さんはすごいなぁと見てました。佐賀市(女)

○ノリが良くて楽しかった。佐賀市 (女)

○新ポスターは更に明るくポップな感じでいいですね。

小ネタで佐野常民が理系専門だとは知りませんでした。

初めて知りました。(45)久留米市(女)

○島義勇がころぶがとても面白いです。(16)久留米 (男)

○お兄ちゃんが怖かった弟の様子がよく伝わってきた。 佐賀市(女)

○感動した。(48)諫早市(男)

○歴史のひとコマが、わかりやすく面白かった。(65)東京(男)

○佐賀の歴史が知る事が出来ました。(45)滋賀県愛知郡(男)

いつもよりテンションが高い! 佐賀市(女)

○偶然みさせていただきましたが、思いの外おもしろかったです。

勉強になりました。(40)大分(女)

○嵯峨さん、西正さんの両名の演技が上手であった。(42)福岡市(男)

○1人1人の声のはり方がとても良かったです。(31)福岡市(女)

○楽しい観劇でした! 佐賀市(女)

○今まで見た中で一番面白い「夜ばあけとけ」でした。(46)佐賀市(女)

○知らないことがたくさんでてきて、更に興味が深まりました。

土佐、長州、薩摩はよくわかるが、

肥前は知らなかったことが多い。(43)佐賀市(男)

○観劇を通して、義祭同盟について知ることができました。

すてきな取り組みです。

1日でも長く続けていただけたらと思っています。(50)武雄市(女)

○同じ演目でも、その時々のアドリブが違い、

とても新鮮に感じます。本日改めて、

二郎が神陽さんをなぜ怖がっていたことを

しったような気がします。(57)佐賀市(女)

○佐賀の歴史がよく分かったからです。(12)福岡市(男)

○歴史の史実をよく理解できました。(74)佐賀市(男)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため

佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月9日(日)第509日目

『蝶よ、渡れ』

佐賀藩一の仕事人、佐野常民。息つく間もなくまたまた仕事を命令されたちょうどその日に、一人の男が冒険の旅から生還する。「誰もしたことがない仕事とはな、冒険みたいなもんじゃ」。佐賀人が古代から備える冒険者魂を蘇らせ、日本初の海軍を創設した男・佐野常民の生まれ故郷三重津・早津江の物語。

登場賢人■佐野常民、鍋島直正、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆10月16日(日)第510日目

『ありがとう』

1872年(明治5年)の夏。死者が蘇るという一年に一度のお盆の時期。名君のたましいがこの世に舞い戻る。新赴任地の民を貧しさから救おうと金策に走る熱血秋田県知事・島義勇が、横浜で拾った不思議な男を伴い向かった先には、後に歴史に残る大事件となるある報せを受け取り、沈思する外務卿・副島種臣の姿があった。

登場賢人■副島種臣、島義勇、謎の男

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆10月23日(日)第511日目

『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人 鍋島直正、佐野常民、田中からくり儀右衛門

演出:西正 脚本:桜井篤

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/

きょうのお話は、

明治新国家の礎作りを担う多くの賢人を輩出することとなる「義祭同盟」の、まさに誕生前夜の物語です。

楠公義祭同盟とは、

嘉永3年(1850)藩内の古社寺・古文書等を調査していた枝吉神陽・相良宗蔵が、偶然梅林庵の御尊像を拝見し、楠公父子の尊皇忠義の精神を行動の規範とすべく志を立て、神陽自ら主唱者となって楠公義祭同盟を結成、深江信渓の裔孫種禄を祭主に楠公祭を執行したのです。

佐嘉藩は、初代佐嘉藩主勝茂の後添えの正妻(徳川家康の養女・菊姫)の子で四男の忠直が嫡子としたのですが、早世したため、その長男・光茂が第二代佐嘉藩主となりました。

第二代佐嘉藩主の「鍋島光茂」は禁裏(皇室)を崇敬する人物であったようで、枝吉神陽らが編纂した「葉隠聞書考補」には、光茂が皇室を崇拝していたことが記載されており、枝吉神陽は鍋島藩と皇室の関係を知っていたのです。

また、初代佐嘉藩主・鍋島勝茂の長男であった、鍋島 元茂(なべしま もとしげ)は嫡男であったため、佐賀の本藩を出て「小城藩」を興し初代藩主となったのですが、この小城藩の二代藩主となった鍋島直能(なおよし)の妻となった「伊賀」は後陽成天皇の皇孫で皇室と佐嘉藩は近い関係にあったことがわかります。

楠木正成・正行父子の像とは、

江戸時代初期、二代藩主鍋島光茂の代に佐嘉藩士深江信溪は楠公への景仰篤く、寛文三年(1663)大木英鐵とともに、京都の仏師法橋宗而に依頼して、楠公父子の木像を造らせ、北原永明寺(現在の佐賀郡大和町)に小堂を建立してこれを祀り、祭典を執行したことに始まります。

これは徳川光圀が楠公の勲功をたたえ湊川に碑を立てた元禄四年(1691)年より29年も前のことなのです。

この深江信溪は、佐嘉藩祖 鍋島直茂の祖父鍋島清久の血をひく方でしたが、深江姓を名乗った人なのです。

三代藩主「鍋島綱茂」の代に祭式は途絶えてしまい、天明3年(1783)永明寺が廃寺すると、楠公父子御尊像は高伝寺に移されました。

文化13年(1816)、大塚長徹・嘉村穏蔵が、御尊像を高伝寺の楼門で発見し、調査・修復し、本庄梅林庵(現在の佐賀市本庄町梅林寺)に安置し、高伝寺長寛和尚のもとに開眼式を厳修し、以降梅林庵にて毎年楠公祭を執行していたのです。今日のお芝居はこの本庄町梅林寺で枝吉神陽が楠正成親子の像がまつられていることを知ったことから始まります。

その後、安政2年(1856)に鍋島茂真(安房)・枝吉神陽等が、梅林庵から龍造寺八幡宮に楠公父子像を移し、同3年(1856)、八幡宮の本地堂を神殿にして御尊像を遷座、神事を執行してきたのです。今も毎年5月25日に、龍竜造寺八幡宮の境内の楠公神社で祭祀が行われています。参列は自由ですので、皆様も一度は参列されてはいかがですか。

【当隊のプロフィール・活動内容および上演依頼のご案内】

私たちは、佐賀城本丸歴史館で、佐賀から羽ばたき明治の新政府の礎を作ることになった偉人たちの史実をもとにした歴史寸劇を上演しています。毎週週替わりで上演していますから、ぜひ、何度でもいらしてください。

●観劇無料(但し、お心付けの呼びかけを行っています)

●歴史を丹念に調べて作ったオリジナル脚本25作

▲会場では『観劇お楽しみBOOK』をお配りしています。あわせてBOOKに貼るシールも毎回手渡ししてます!

●毎週週替わりで三賢人ずつ登場

●一回あたり25分程度の短い寸劇

●日曜日限定で一日5回上演

①10:00~、②11:30~、③13:00~、④14:30~、⑤16:00~

★上記の10分前ほどから賢人による八賢人の紹介などをやっております。お早目におこしいただくことをおすすめします

ご依頼をいただいて、出張上演などもいたします。

お問合せ・ご相談などは e-saga@nifty.com(魅力発掘プロデュース協会)まで。

以下、先週の公演の様子です

10月2日(日)第508日目 四の間・三の間

『夜ば、あけとけ』

佐賀の不思議な風習、月に一度の親しい者同志の飲み会「三夜まち」。

いとこ同士の島義勇と副島種臣の酒盛りは、夜が更けるにつれて意外な展開となる。嘉永三年(1850年)5月23日夜から翌24日の夜明け前・・・・・。

三夜待とは二十三夜の尊、月読命、あるいは三日月様と呼ばれる神々をまつるため、隣近所の人の家を順に当番制で集まり、飲食しながら月の出を待って月を拝む風習です。

「まち」というのは古語で「まつり」のことです。

三夜待ちの神様は女神なので男だけが集まる祭りなのです。

この夜は、島義勇の家に近所に住む枝吉兄弟を呼んで酒盛りが始まります。

登場賢人:

副島種臣

(西正)

枝吉神陽

(嵯峨賢成)

島義勇

(谷口文章)

演出:青柳達也

脚本:桜井篤

スタッフ■□■□■□■□■□■□

アテンド・撮影;谷口幸恵

記録:濱田裕子

■□■□■□■□■□■□■□■□

(協力)撮影:TOMOKO HANASHIMA

■□■□■□■□■□■□■□■□

観客数 103人

※当隊関係者・本丸スタッフ含む

●アンケート結果

アンケート回答人数・・71 人

満足率・・・・・・・・97.1 %

<内訳>

大変面白かった・・・・・・・・・・・・65.7 %

面白かった・・・・・・・・・・・・・・・・31.4 %

寸劇上演を知っていた・・・・・・・48.5 %

来館目的が観劇・・・・・・・・・・・58.2 %

本丸歴史館にはじめて来た・・・・・・31.3 %

観劇目的で初めて来た/初めて来た・・ 9.5 %

■以下、観劇後アンケートにいただいたすべてのコメントです。

○団にょんさんの酔っ払いぶりがリアルでした。佐賀市(女)

○楠木公ゆかりとは知らなかった。

これは興味深い。(50)嵯峨(男)

○枝吉神陽の着祭同盟のいきさつを詳しく知る事ができたので(53)神埼市(女)

○史実をよく学べました。たのしい時間でした。(67)小郡市(女)

○歴史を知りたくなった。(50)武雄(男)

○面白かったけど、意味が分からないとこもあった。(8)久留米市(男)

○大変わかりやすかった。

これからもガンバッテ!下さい(71)八代市(男)

○島義勇と枝吉神陽は知らなかったので勉強になりました。(20)岡山市(男)

○同じ演目を何回か見ていたが、

毎回小さい所が違っていて楽しめる。(51)佐賀市(男)

○明治の国づくりの礎となった理念。

一本芯の通った国づくりができた源流でした。佐賀市(女)

○副島さんは色々と共感できるとこがあり、

今回もそういう視点で観てしまいました。(36)大川市(男)

○面白かったし、分かりやすかったです。(15)佐賀市(女)

○ぜんぜんそえじまさんの名前がでてこなかった。(10)佐賀市(女)

○歴史がよく分かった。(75)佐賀市(女)

○義祭同盟の成り立ちがわかりました。

島さん楽しい。笑いました。

二郎さんが神陽さんから夜ばあけとけと言われた時の

嬉しいそうな顔は印象的でした。(70)佐賀市(女)

○島先生のアクション キレッキレでしたね!鳥栖(女)

○飲めない二郎さんが酒をあおるところと、

その明くる日の神陽さんとのやり取りの、

心情の動きを想像するだけで楽しいですね。(48)佐賀市(男)

○知らなかった人について、集中して見れた。(20)長崎市(男)

○初めてだった為、佐賀でかつやくした人を知らなかった。

でも面白かったです。よくわかりました。(60)八代市(女)

○いとこどうし仲が良さそうで楽しい。佐賀市(女)

○身内どうしのコミカルなやりとりがよかったです。(36)大川市(男)

○大変質が高かった。無料なのが驚き。(20)千葉市(男)

○歴史を知らない私にも良くわかりやすく表情、

声がお三方共良かったです。(42)福岡市(女)

○久々に見ましたが、パワーアップしていてよても良かったです!

今日、見に来てよかった!

素敵な時間をありがとうございました!(25)多久市(女)

○島さんの酔っている演技がすばらしく、

役者さんはすごいなぁと見てました。佐賀市(女)

○ノリが良くて楽しかった。佐賀市 (女)

○新ポスターは更に明るくポップな感じでいいですね。

小ネタで佐野常民が理系専門だとは知りませんでした。

初めて知りました。(45)久留米市(女)

○島義勇がころぶがとても面白いです。(16)久留米 (男)

○お兄ちゃんが怖かった弟の様子がよく伝わってきた。 佐賀市(女)

○感動した。(48)諫早市(男)

○歴史のひとコマが、わかりやすく面白かった。(65)東京(男)

○佐賀の歴史が知る事が出来ました。(45)滋賀県愛知郡(男)

いつもよりテンションが高い! 佐賀市(女)

○偶然みさせていただきましたが、思いの外おもしろかったです。

勉強になりました。(40)大分(女)

○嵯峨さん、西正さんの両名の演技が上手であった。(42)福岡市(男)

○1人1人の声のはり方がとても良かったです。(31)福岡市(女)

○楽しい観劇でした! 佐賀市(女)

○今まで見た中で一番面白い「夜ばあけとけ」でした。(46)佐賀市(女)

○知らないことがたくさんでてきて、更に興味が深まりました。

土佐、長州、薩摩はよくわかるが、

肥前は知らなかったことが多い。(43)佐賀市(男)

○観劇を通して、義祭同盟について知ることができました。

すてきな取り組みです。

1日でも長く続けていただけたらと思っています。(50)武雄市(女)

○同じ演目でも、その時々のアドリブが違い、

とても新鮮に感じます。本日改めて、

二郎が神陽さんをなぜ怖がっていたことを

しったような気がします。(57)佐賀市(女)

○佐賀の歴史がよく分かったからです。(12)福岡市(男)

○歴史の史実をよく理解できました。(74)佐賀市(男)

ありがとうございました。

観客のみなさんには、お楽しみクーポンもお渡ししました。

このクーポンの有効期限は上演日含め8日間です。

ですので、次週日曜日まで使えますので、また来週の上演をご覧になるため

佐賀に再訪いただいた際にぜひ使っていただきたいと願っています。

■佐賀城本丸歴史館日曜日限定定期上演

~2022年10月・11月のラインナップ~

◆10月9日(日)第509日目

『蝶よ、渡れ』

佐賀藩一の仕事人、佐野常民。息つく間もなくまたまた仕事を命令されたちょうどその日に、一人の男が冒険の旅から生還する。「誰もしたことがない仕事とはな、冒険みたいなもんじゃ」。佐賀人が古代から備える冒険者魂を蘇らせ、日本初の海軍を創設した男・佐野常民の生まれ故郷三重津・早津江の物語。

登場賢人■佐野常民、鍋島直正、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆10月16日(日)第510日目

『ありがとう』

1872年(明治5年)の夏。死者が蘇るという一年に一度のお盆の時期。名君のたましいがこの世に舞い戻る。新赴任地の民を貧しさから救おうと金策に走る熱血秋田県知事・島義勇が、横浜で拾った不思議な男を伴い向かった先には、後に歴史に残る大事件となるある報せを受け取り、沈思する外務卿・副島種臣の姿があった。

登場賢人■副島種臣、島義勇、謎の男

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆10月23日(日)第511日目

『かちがらす』

先見の明と行動力を持ちながらも、時の幕府の対応に翻弄され、焦燥と憔悴の歳月を重ねた佐賀藩第10代藩主・鍋島直正。

主君の口に出さない悲しみを受けとめ、国産初の蒸気車作りを急ぐ精錬方主任・佐野常民。口に出せない気持ちを結んだ主君と家来の絆の物語。

登場賢人 鍋島直正、佐野常民、田中からくり儀右衛門

演出:西正 脚本:桜井篤

◆10月30日(日)第512日目

『健やかなれば』

嘉永2年8月。残暑厳しいある日の午後。一人残され、お留守番をしながら書を読む枝吉家の次男、次郎(後の副島種臣)。そこに訊ねてきた従兄弟がお城で見てきた出来事を語るうちに、後の彼の生き様を形作る大きな気づきを得る。人のために世の中に役に立つために、まずは己を「愛する」「鍛える」「労わる」。幕末佐賀藩に漲っていた考えを明治になって「予防医学」と「衛生」に昇華させ推進した佐賀の賢人たちの秘話。

登場賢人■副島種臣、佐野常民、島義勇

演出:青柳達也・作・脚本:桜井篤

◆11月6日(日)第513日目

『どしたらいいんじゃ?』

佐野常民、枝吉神陽の立派過ぎる二人の同期の活躍を尻目に、今朝も早くから槍の稽古に汗を流す島義勇。ちょっと出遅れた男の悲哀と希望を爽やかに描く

登場賢人■島義勇、鍋島直正、枝吉神陽

演出:青柳達也

作・脚本:桜井篤

◆11月13日(日)第514日目

『酒もってこい』

1871年(明治4年)夏の訪れを感じるある日の宵。八賢人一の地味で剛毅な男、大木喬任はひとり酒をたしなみ、国家の建設を構想する。そこに親友の江藤と島がやってきたのはいいが、酒がきれて・・・。新しい世の中の礎を「教育」と定め、小学校制度を作ることとなる男の魂の物語

登場賢人■大木喬任、島義勇、江藤新平

演出:西正 脚本:クガカオル

◆11月20日(日)第515日目

『おないとし』

漢学や医学、国学に陽明学。「なにものかにならんばっ!」と己が信じる勉学に励み、日夜議論を尽くしていた佐賀鍋島の藩校弘道館の若き俊英、枝吉神陽、島義勇、そして佐野常民。同じ歳の3人が18回目の夏を迎えた1840年天保11年7月のある日。ついに激動の時代の幕開けを告げるある知らせが遠く大陸から届いた・・・。

登場賢人■佐野常民、枝吉神陽、島義勇

演出:青柳達也 脚本:桜井篤

◆11月27日(日)第516日目

『まるぼうろ』

人には忘れられない味がある。明治の政界で上りつめる直前の大隈重信。久々の先輩たちとの再会と懐かしい菓子の味に、国つくりに抱いた初心を思い出す

登場賢人■大隈重信、副島種臣、大木喬任

演出:谷口文章 作・脚本:桜井篤

【コロナ感染防止のための措置とお願い】

客席の配置、上演後のお客様との記念写真の制限、および飛沫感染防止のためのしきりフィルターなどを設置するなど新たな上演環境作りをいたしました。

・当隊はコロナ禍による中断期間の後から下記を実施しております

■観客席の御差座布団を適正な間隔を置いて設置しております。

(ご自分で御座布団を移動させるなどせぬようお願いします)

■客席とステージの間を透明のシートでしきっております

(客席ほか、小道具、備品などはすべて一回上演ごとに消毒をしております)

■クーポン券、アンケート用紙など配布物はすべて手渡しは避けて設置しています

(チラシ、クーポンは一度御手にとられたらば必ずお持ち帰りください)

■上演前後において演者との記念写真などは中止しています

(その分、演劇そのもので、楽しんでいただけるようにがんばっております)

■お客様にはマスク着用をお願いしております

(あわせて、入館時には手指の消毒をお願い申し上げます)

■万が一のために、緊急連絡先、お名前をうかがっております

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。

参考↓佐賀城本丸歴史館さんからも注意喚起がされています。

https://saga-museum.jp/sagajou/

最後まで読んでいただきありがとうございました。

FACEBOOKページ

「幕末維新・佐賀の八賢人おもてなし隊」

で検索お願いいたします。

Youtubeでは各種動画をご覧になれます

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

ツイッター

@sagahachikenjin

出演作品についてや、取材申込みなどのお問い合わせは下記へどうぞ。

メール:e-saga@nifty.com

電話:090-9077-5761 魅力発掘プロデュース協会

一般社団法人魅力発掘プロデュース協会HP↓

http://miryoku.sakura.ne.jp/