2017年03月04日

今日は何の日?佐賀暦 3月1日~3月15日

今年2017年が明治維新150年のプレイアーです。

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史をもっと知りたいという声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を初公開いたします。

半月単位で掲載させていただきます。

賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日になっておりますね!

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

「今日は何の日 佐賀暦 3月1日~3月15日)

3月1日安土桃山時代1600慶長5慶誾尼龍造寺隆信の母、慶誾尼没(92歳)。佐賀県史(上巻)年表

▲喜ぶ大木喬任

3月1日江戸時代末期1866慶応2大木喬任大木喬任の嫡男 逸太郎誕生。大木喬任年譜考 P34

▲直正から信頼感をもたれていた江藤新平(歴史寸劇「ならば需骨よ」より)

3月1日明治時代1869明治2鍋島直正鍋島直正が佐賀城に帰還。「江藤新平を先頭に立てて藩政を刷新せよ」と託宣を下す。幕末維新と佐賀藩 P118

3月1日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平が鹿児島から西郷隆盛を訪ねて薩摩半島の鰻温泉(宇奈木温泉)に行き、夕方やっと邂逅する。江藤新平と明治維新 P303

▲島義勇 敗れる(歴史寸劇「さがんもん」より)

3月1日明治時代1874明治7島義勇佐賀戦争・島義勇が佐賀城の守備を断念。征討軍が午前11時より行軍し無血開城。宗龍禅寺史

3月2日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、昨夜は西郷隆盛の滞在先に泊り、朝方鹿児島へ向けて出立する。江藤新平と明治維新 P304

3月3日安土桃山時代1607慶長12龍造寺高房龍造寺高房 自殺を図る。

▲枝吉神陽

3月3日江戸時代末期1860安政7"(桜田門外の変)

枝吉神陽

大隈重信"この日、江戸桜田門外で井伊直弼の暗殺が起こる。※この報を受けると、枝吉神陽は「擬水戸浪人獄儀」を著し、井伊直弼はを朝憲を蔑ろにした罪人と批判し、桜田門外の変で有罪となった水戸・薩摩浪士は、死罪を実刑法としない賊盗律・闘訟律などの古代律の論理を以て、無罪にすべきと主張をする。※大隈重信は報を聞いて、同志との東上を計画したがはたせず。楠公義祭同盟 年表

▲富岡敬明にかくまわれていた時期の江藤新平が、ひょっこり山を降りてくる(歴史寸劇「聞き耳えびす」より)

3月4日明治時代1869明治2年富岡敬明(江藤新平関与)1864年5月7日の小城藩「太田蔵人刃傷事件」の首謀者として受刑していた富岡敬明(元小城正義党の中心人物)が釈放された。富岡は江藤の永蟄居中に庇護した江藤の恩人で、この釈放には江藤の動きもあったとされる。佐賀偉人伝「江藤新平」P30

3月4日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、3月3日に大久保が、捜索隊を繰り出している鹿児島市内を掻い潜って、昨夜停泊した桜島の港から大隅半島の付け根にある垂水港に上陸。江藤新平と明治維新 P305

3月4日明治時代1892明治25久米邦武久米邦武が帝国大学(現東大)の文科大学教授を罷免される(発表した「神道は祭天の古俗」が治安を妨害するものとして掲載本の発売頒布も禁止された)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を P219

3月5日江戸時代中期1710宝永7葉隠 田代陣基がはじめて山本常朝を黒土原草庵に訪れる。(口述開始)宗龍禅寺史

3月5日江戸時代末期1835天保6中野方蔵

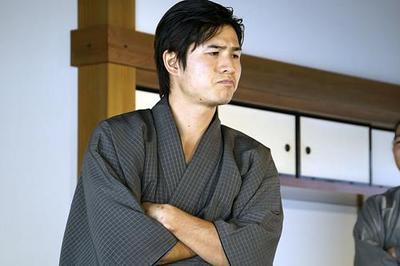

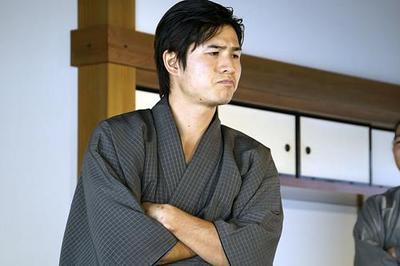

▲歴史寸劇「もらい風呂」の副島の悲しみはこの中野方蔵に由来する

中野方蔵 生まれる。佐賀城外西堀端(現在の佐賀大学学長官舎)南白江藤新平実伝 P52 ※3月10日の説もあり

▲喜ぶ鍋島直正

3月5日江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正鍋島直正の命により伊王島、神ノ島砲台、備砲を完成。郷土史に輝く人びと P47

3月5日明治時代1870明治3佐野常民新政府の兵部省(ひょうぶしょう)に出仕。兵部少丞に任命された。日赤の創始者 佐野常民 P48

3月5日明治時代1874明治7佐野常民佐野常民がローマを去るにあたりローマ法王と別れの挨拶を交わす。日赤の創始者 佐野常民 P63

▲鍋島直正と、その事業の担い手となった佐野常民(歴史寸劇「蝶よ、渡れ」より)

3月6日江戸時代末期1863文久3鍋島直正鍋島直正、佐賀藩が三重津にて我が国初の蒸気船、凌風丸の製造に着手。(10月完成、幕府の注文)鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲明治新政府内の剛腕・大隈重信 「おつりはいらんぞ」自ら作った硬貨で支払いをする(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

3月6日明治時代1869明治2大隈重信夜、大隈重信(大蔵大夫)は三条実美の屋敷を訪れ、五代や久世との協議の中で生まれた新しい鋳貨の呼称(圓)と単位について正式に言上する。円を作った男(小説・大隈重信) P198

3月6日明治時代1900明治33鍋島直正鍋島直正が従一位を贈られる。郷土史に輝く人びと P50

3月7日安土桃山時代1590天正18龍造寺政家5224石を領し、軍役を免じられる朱印状をもらい、龍造寺政家が隠居。宗龍禅寺史

3月7日江戸時代末期1849嘉永2佐野常民"適塾に入門して半年後の今日、紀伊国平山(和歌山県)の春林軒塾へ移った。

※同塾は日本における最初の麻酔手術で知られた故・華岡青洲が開いた家塾"日赤の創始者 佐野常民 P15

3月7日

▲「なにが葉隠武士じゃ?」(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

江戸時代末期1857安政4島義勇島義勇、諸国を調査した後、ついに目的地である函館に到着。松浦武四郎、玉虫左太夫らに会う。楠公義祭同盟 年表

3月7日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正松原神社250年祭。役人が抑制するのを鍋島直正が子供を連れて、自ら参加。芝居や軽業を楽しみ、庶民が喜ぶ。佐賀市史その3 P11

3月7日明治時代1873明治6久米邦武プロイセンへ久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

3月7日明治時代1874明治7島義勇島義勇が鹿児島市内で、島津久光に嘆願書を提出して沙汰を待っている宿で大久保が繰り出していた捜索隊により踏み込まれ捕縛される。江藤新平と明治維新 P305

3月8日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正松原神社250年祭。高瀬町と紺屋町の町民どおしが喧嘩をするのを、鍋島直正が仲裁に入る。佐賀市史その3 P11

3月8日江戸時代末期1867慶応3佐野常民 小出千之助 野中元右衛門 深川長右衛門 藤山文一パリ万博のため、この日の夜、長崎でイギリス郵便船フィーロン号に乗船。(佐野常民、小出千之助、野中元右衛門、深川長右衛門、藤山文一)日赤の創始者 佐野常民 P32

▲枝吉神陽

3月9日江戸時代末期1846弘化3年枝吉神陽枝吉神陽が勉強仲間らと一緒に江戸から旅に出る。行先は鎌倉、水戸、房総、奥羽、越後など。6月15日に江戸に戻る。枝吉神陽先生遺稿 P279

3月9日江戸時代末期1861万延2佐賀藩支藩の蓮池藩の藩士2名が長崎で外人と喧嘩、切腹を命ず。佐賀県史(中巻) 年表

▲ヨーロッパから帰ってきた佐野常民(歴史寸劇「良いではないか。」より)

3月9日江戸時代末期1867慶応3佐野常民 小出千之助 野中元右衛 深川長右衛門 藤山文一午前2時頃、長崎を出港。パリ万博への長い船旅が開始される。一行と一緒にフランス領事ゴルド、米人フレンチとチョルチ、蘭人シケフ、アメリカへ留学する備前藩花房義質(よしとも)と久留米藩士柘植善吾も乗船。花房と佐野は奇遇で、花房は後に日本赤十字第三代目社長になる。日赤の創始者 佐野常民 P32

3月10日戦国江戸1546天文15龍造寺剛忠(家兼)波乱の人生に富んだ龍造寺剛忠,逝去、93歳。(水ヶ江城奪回からほぼ1年後)史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P77

3月10日室町時代1570永禄3龍造寺隆信前年和睦をして兵を引いた大友軍だったが、その後、龍造寺からとった人質の秀島家周が脱出して佐賀に帰ってきたことに怒り、大友宗麟が再度佐賀に出兵。自ら大軍を率いて大分の府内を発し、この日内に日田に入る。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

3月10日江戸時代末期1835天保6中野方蔵誕生する。枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

※3月5日説もあり

3月10日江戸時代末期1838天保9鍋島直正江戸城の西の丸が焼失する。早速登城すべく老中に伺わせたところ老中方が協議のうえ、御機嫌伺いなされてよろしい旨の返事があり、馬で登城されたところ、直正が一番であった」。幕末の鍋島佐賀藩 P80

▲鍋島直正の勉学奨励に応えようとする島義勇だったが・・・(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

3月10日江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正鍋島直正が佐賀藩家中の文武課業法を制定。鍋島閑叟(杉谷昭)年表

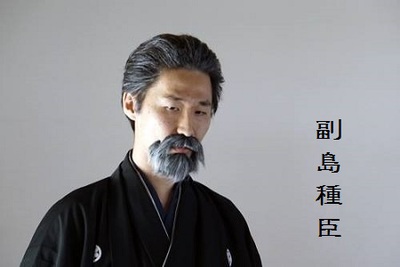

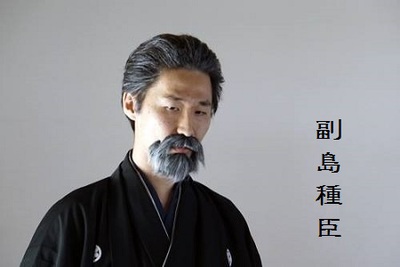

▲さまざまな劣等感にさいなまされた副島種臣だったが、国造りでその才能が開花する

3月11日明治時代1892明治25副島種臣第1次松方内閣にて内務大臣に就任。

3月12日江戸時代末期1867慶応3大隈重信(副島種臣)大隈重信、「大政奉還」を慶喜に勧告するため長崎で副島や後藤象二郎と密談。出帆、上阪。※この後、大隈、副島は土佐藩船朝日丸に便乗して大阪へ行き、4月か5月頃に幕臣原市ノ進に将軍慶喜の大政奉還・議事院設置をすすめるが、「粗暴な書生」とみなされ、佐賀藩に発覚され送還、謹慎処分となる。大隈は一カ月の謹慎。江藤と副島は禁獄。"大木喬任年譜考 P35

※は楠公義祭同盟 年表"

3月12日明治時代1868明治元佐野常民 藤山文一オランダの福祉施設を視察。(「幼院」「貧院」「老院」など)日赤の創始者 佐野常民 P44

3月13日江戸時代末期1835天保6鍋島直正下国途中の鍋島直正、川崎の宿で、一橋民部卿のお伴衆から「松平肥前守」の高札をとれと、言われ、問題となる。幕末の鍋島佐賀藩 P60

3月13日江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正鍋島直正が御火術方兼役の本島藤大夫を伊豆の江川太郎佐衛門英竜のところへ使わし、砲術研究のためしばらくつめる(入門)ように指命している。幕末の鍋島佐賀藩 P152

3月13日明治時代1873明治6副島種臣「台湾問題」のために副島種臣が特命全権大使として清国に渡る。江藤新平と明治維新 P226

▲歴史寸劇「ありがとう」は、島義勇が秋田県令時代のおはなし

3月13日明治時代1873明治6島義勇秋田県令の島義勇が、改築成った久保田城内に県庁も引っ越しして開庁式をあげる。このとき、烏帽子、直垂、駕籠に乗って登庁して、周囲の目を引く。郷土史に輝く人びと P117

3月14日江戸時代末期1838天保9鍋島直正鍋島直正が江戸城にて老中水野忠邦から、将軍が「領内の政治、長崎警備など格別の心遣いを聞かれ御鐙(あぶみ)を下される」という話があがる。翌日、部下に気を引き締めるようにとお達しをする。幕末の鍋島佐賀藩 P78

3月14日明治時代1868明治元島義勇兵庫にて島義勇が伊藤博文に会う。また外国掛りならびに運上所(税関)を司る。郷土史に輝く人びと P104

▲島義勇が歴史寸劇「鬼の首あげい!」で船に乗って上方に向かっていた理由が実はこの面会だったのです

3月14日明治時代1900明治33相良知安相良知安が叙勲五等授雙光旭日章を与えられるが、礼服を持っていなかったので代わりに石黒子爵が拝受し、陋屋まで届けてくれた。郷土史に輝く人びと P293

3月15日室町時代1565永禄8神代勝利神代勝利、畑瀬にて没(55歳) 胃がん(地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1P116)。龍造寺隆信 P197

3月15日江戸時代末期1838天保9鍋島直正鍋島直正が長崎にて長崎港外の山頂に設けた遠見番の望遠鏡で西洋の船が見えた時はただちに長崎から佐賀まで急報できる「白帆注進」の組織を強化する。鍋島閑叟(杉谷昭) P15

▲地味で剛毅な男・大木喬任。師・枝吉神陽亡きあとに義祭同盟を積極的に牽引する

3月15日江戸時代末期1864元治元年義祭同盟志士たち(大木喬任、副島種臣ら)大興寺にて、義祭同盟の志士たちが集まると、「大木喬任日記」に記されている(1月15日、3月15日、4月15日、6月15日、9月15日、10月15日にも同様の記事あり) 枝吉神陽先生遺稿 P305

3月15日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、戸浦から鰹船に乗り、沖の孤島で風雨を3日間やりすごし、再び出航。飫肥より四国宇和島に上陸。警官に怪しまれたところを吉田正春(吉田東洋の息子)が逮捕命令を出すのをわざと遅らせて逃がす。江藤新平と明治維新 P305

▲晩年の佐野常民

3月15日明治時代1879明治12佐野常民ウィーン万博の際に日本美術の紹介に努め、また西欧諸国が美術を奨励している事を見聞していた体験から、伝統美術の保護と奨励の重要性を痛感していた佐野常民が、同じ考えを抱いていた仲間(塩田真や松尾儀助ら)と竜池会(りゅうちかい)を発足した。常民が会頭になる。副会頭は河瀬秀治。後に月一回の古美術の品評会となる。(のちに「日本美術協会」と改名)。佐野は亡くなるまで尽力した。日赤の創始者 佐野常民 P190・P192

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史をもっと知りたいという声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を初公開いたします。

半月単位で掲載させていただきます。

賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日になっておりますね!

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

「今日は何の日 佐賀暦 3月1日~3月15日)

3月1日安土桃山時代1600慶長5慶誾尼龍造寺隆信の母、慶誾尼没(92歳)。佐賀県史(上巻)年表

▲喜ぶ大木喬任

3月1日江戸時代末期1866慶応2大木喬任大木喬任の嫡男 逸太郎誕生。大木喬任年譜考 P34

▲直正から信頼感をもたれていた江藤新平(歴史寸劇「ならば需骨よ」より)

3月1日明治時代1869明治2鍋島直正鍋島直正が佐賀城に帰還。「江藤新平を先頭に立てて藩政を刷新せよ」と託宣を下す。幕末維新と佐賀藩 P118

3月1日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平が鹿児島から西郷隆盛を訪ねて薩摩半島の鰻温泉(宇奈木温泉)に行き、夕方やっと邂逅する。江藤新平と明治維新 P303

▲島義勇 敗れる(歴史寸劇「さがんもん」より)

3月1日明治時代1874明治7島義勇佐賀戦争・島義勇が佐賀城の守備を断念。征討軍が午前11時より行軍し無血開城。宗龍禅寺史

3月2日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、昨夜は西郷隆盛の滞在先に泊り、朝方鹿児島へ向けて出立する。江藤新平と明治維新 P304

3月3日安土桃山時代1607慶長12龍造寺高房龍造寺高房 自殺を図る。

▲枝吉神陽

3月3日江戸時代末期1860安政7"(桜田門外の変)

枝吉神陽

大隈重信"この日、江戸桜田門外で井伊直弼の暗殺が起こる。※この報を受けると、枝吉神陽は「擬水戸浪人獄儀」を著し、井伊直弼はを朝憲を蔑ろにした罪人と批判し、桜田門外の変で有罪となった水戸・薩摩浪士は、死罪を実刑法としない賊盗律・闘訟律などの古代律の論理を以て、無罪にすべきと主張をする。※大隈重信は報を聞いて、同志との東上を計画したがはたせず。楠公義祭同盟 年表

▲富岡敬明にかくまわれていた時期の江藤新平が、ひょっこり山を降りてくる(歴史寸劇「聞き耳えびす」より)

3月4日明治時代1869明治2年富岡敬明(江藤新平関与)1864年5月7日の小城藩「太田蔵人刃傷事件」の首謀者として受刑していた富岡敬明(元小城正義党の中心人物)が釈放された。富岡は江藤の永蟄居中に庇護した江藤の恩人で、この釈放には江藤の動きもあったとされる。佐賀偉人伝「江藤新平」P30

3月4日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、3月3日に大久保が、捜索隊を繰り出している鹿児島市内を掻い潜って、昨夜停泊した桜島の港から大隅半島の付け根にある垂水港に上陸。江藤新平と明治維新 P305

3月4日明治時代1892明治25久米邦武久米邦武が帝国大学(現東大)の文科大学教授を罷免される(発表した「神道は祭天の古俗」が治安を妨害するものとして掲載本の発売頒布も禁止された)久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を P219

3月5日江戸時代中期1710宝永7葉隠 田代陣基がはじめて山本常朝を黒土原草庵に訪れる。(口述開始)宗龍禅寺史

3月5日江戸時代末期1835天保6中野方蔵

▲歴史寸劇「もらい風呂」の副島の悲しみはこの中野方蔵に由来する

中野方蔵 生まれる。佐賀城外西堀端(現在の佐賀大学学長官舎)南白江藤新平実伝 P52 ※3月10日の説もあり

▲喜ぶ鍋島直正

3月5日江戸時代末期1853嘉永6鍋島直正鍋島直正の命により伊王島、神ノ島砲台、備砲を完成。郷土史に輝く人びと P47

3月5日明治時代1870明治3佐野常民新政府の兵部省(ひょうぶしょう)に出仕。兵部少丞に任命された。日赤の創始者 佐野常民 P48

3月5日明治時代1874明治7佐野常民佐野常民がローマを去るにあたりローマ法王と別れの挨拶を交わす。日赤の創始者 佐野常民 P63

▲鍋島直正と、その事業の担い手となった佐野常民(歴史寸劇「蝶よ、渡れ」より)

3月6日江戸時代末期1863文久3鍋島直正鍋島直正、佐賀藩が三重津にて我が国初の蒸気船、凌風丸の製造に着手。(10月完成、幕府の注文)鍋島閑叟(杉谷昭)巻末

▲明治新政府内の剛腕・大隈重信 「おつりはいらんぞ」自ら作った硬貨で支払いをする(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

3月6日明治時代1869明治2大隈重信夜、大隈重信(大蔵大夫)は三条実美の屋敷を訪れ、五代や久世との協議の中で生まれた新しい鋳貨の呼称(圓)と単位について正式に言上する。円を作った男(小説・大隈重信) P198

3月6日明治時代1900明治33鍋島直正鍋島直正が従一位を贈られる。郷土史に輝く人びと P50

3月7日安土桃山時代1590天正18龍造寺政家5224石を領し、軍役を免じられる朱印状をもらい、龍造寺政家が隠居。宗龍禅寺史

3月7日江戸時代末期1849嘉永2佐野常民"適塾に入門して半年後の今日、紀伊国平山(和歌山県)の春林軒塾へ移った。

※同塾は日本における最初の麻酔手術で知られた故・華岡青洲が開いた家塾"日赤の創始者 佐野常民 P15

3月7日

▲「なにが葉隠武士じゃ?」(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

江戸時代末期1857安政4島義勇島義勇、諸国を調査した後、ついに目的地である函館に到着。松浦武四郎、玉虫左太夫らに会う。楠公義祭同盟 年表

3月7日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正松原神社250年祭。役人が抑制するのを鍋島直正が子供を連れて、自ら参加。芝居や軽業を楽しみ、庶民が喜ぶ。佐賀市史その3 P11

3月7日明治時代1873明治6久米邦武プロイセンへ久米邦武 ~史学の眼鏡で浮世の景を 年表

3月7日明治時代1874明治7島義勇島義勇が鹿児島市内で、島津久光に嘆願書を提出して沙汰を待っている宿で大久保が繰り出していた捜索隊により踏み込まれ捕縛される。江藤新平と明治維新 P305

3月8日江戸時代末期1867慶応3鍋島直正松原神社250年祭。高瀬町と紺屋町の町民どおしが喧嘩をするのを、鍋島直正が仲裁に入る。佐賀市史その3 P11

3月8日江戸時代末期1867慶応3佐野常民 小出千之助 野中元右衛門 深川長右衛門 藤山文一パリ万博のため、この日の夜、長崎でイギリス郵便船フィーロン号に乗船。(佐野常民、小出千之助、野中元右衛門、深川長右衛門、藤山文一)日赤の創始者 佐野常民 P32

▲枝吉神陽

3月9日江戸時代末期1846弘化3年枝吉神陽枝吉神陽が勉強仲間らと一緒に江戸から旅に出る。行先は鎌倉、水戸、房総、奥羽、越後など。6月15日に江戸に戻る。枝吉神陽先生遺稿 P279

3月9日江戸時代末期1861万延2佐賀藩支藩の蓮池藩の藩士2名が長崎で外人と喧嘩、切腹を命ず。佐賀県史(中巻) 年表

▲ヨーロッパから帰ってきた佐野常民(歴史寸劇「良いではないか。」より)

3月9日江戸時代末期1867慶応3佐野常民 小出千之助 野中元右衛 深川長右衛門 藤山文一午前2時頃、長崎を出港。パリ万博への長い船旅が開始される。一行と一緒にフランス領事ゴルド、米人フレンチとチョルチ、蘭人シケフ、アメリカへ留学する備前藩花房義質(よしとも)と久留米藩士柘植善吾も乗船。花房と佐野は奇遇で、花房は後に日本赤十字第三代目社長になる。日赤の創始者 佐野常民 P32

3月10日戦国江戸1546天文15龍造寺剛忠(家兼)波乱の人生に富んだ龍造寺剛忠,逝去、93歳。(水ヶ江城奪回からほぼ1年後)史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P77

3月10日室町時代1570永禄3龍造寺隆信前年和睦をして兵を引いた大友軍だったが、その後、龍造寺からとった人質の秀島家周が脱出して佐賀に帰ってきたことに怒り、大友宗麟が再度佐賀に出兵。自ら大軍を率いて大分の府内を発し、この日内に日田に入る。「風雲 肥前戦国武将史」 P65

3月10日江戸時代末期1835天保6中野方蔵誕生する。枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

※3月5日説もあり

3月10日江戸時代末期1838天保9鍋島直正江戸城の西の丸が焼失する。早速登城すべく老中に伺わせたところ老中方が協議のうえ、御機嫌伺いなされてよろしい旨の返事があり、馬で登城されたところ、直正が一番であった」。幕末の鍋島佐賀藩 P80

▲鍋島直正の勉学奨励に応えようとする島義勇だったが・・・(歴史寸劇「どしたらいいんじゃ?」より)

3月10日江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正鍋島直正が佐賀藩家中の文武課業法を制定。鍋島閑叟(杉谷昭)年表

▲さまざまな劣等感にさいなまされた副島種臣だったが、国造りでその才能が開花する

3月11日明治時代1892明治25副島種臣第1次松方内閣にて内務大臣に就任。

3月12日江戸時代末期1867慶応3大隈重信(副島種臣)大隈重信、「大政奉還」を慶喜に勧告するため長崎で副島や後藤象二郎と密談。出帆、上阪。※この後、大隈、副島は土佐藩船朝日丸に便乗して大阪へ行き、4月か5月頃に幕臣原市ノ進に将軍慶喜の大政奉還・議事院設置をすすめるが、「粗暴な書生」とみなされ、佐賀藩に発覚され送還、謹慎処分となる。大隈は一カ月の謹慎。江藤と副島は禁獄。"大木喬任年譜考 P35

※は楠公義祭同盟 年表"

3月12日明治時代1868明治元佐野常民 藤山文一オランダの福祉施設を視察。(「幼院」「貧院」「老院」など)日赤の創始者 佐野常民 P44

3月13日江戸時代末期1835天保6鍋島直正下国途中の鍋島直正、川崎の宿で、一橋民部卿のお伴衆から「松平肥前守」の高札をとれと、言われ、問題となる。幕末の鍋島佐賀藩 P60

3月13日江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正鍋島直正が御火術方兼役の本島藤大夫を伊豆の江川太郎佐衛門英竜のところへ使わし、砲術研究のためしばらくつめる(入門)ように指命している。幕末の鍋島佐賀藩 P152

3月13日明治時代1873明治6副島種臣「台湾問題」のために副島種臣が特命全権大使として清国に渡る。江藤新平と明治維新 P226

▲歴史寸劇「ありがとう」は、島義勇が秋田県令時代のおはなし

3月13日明治時代1873明治6島義勇秋田県令の島義勇が、改築成った久保田城内に県庁も引っ越しして開庁式をあげる。このとき、烏帽子、直垂、駕籠に乗って登庁して、周囲の目を引く。郷土史に輝く人びと P117

3月14日江戸時代末期1838天保9鍋島直正鍋島直正が江戸城にて老中水野忠邦から、将軍が「領内の政治、長崎警備など格別の心遣いを聞かれ御鐙(あぶみ)を下される」という話があがる。翌日、部下に気を引き締めるようにとお達しをする。幕末の鍋島佐賀藩 P78

3月14日明治時代1868明治元島義勇兵庫にて島義勇が伊藤博文に会う。また外国掛りならびに運上所(税関)を司る。郷土史に輝く人びと P104

▲島義勇が歴史寸劇「鬼の首あげい!」で船に乗って上方に向かっていた理由が実はこの面会だったのです

3月14日明治時代1900明治33相良知安相良知安が叙勲五等授雙光旭日章を与えられるが、礼服を持っていなかったので代わりに石黒子爵が拝受し、陋屋まで届けてくれた。郷土史に輝く人びと P293

3月15日室町時代1565永禄8神代勝利神代勝利、畑瀬にて没(55歳) 胃がん(地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1P116)。龍造寺隆信 P197

3月15日江戸時代末期1838天保9鍋島直正鍋島直正が長崎にて長崎港外の山頂に設けた遠見番の望遠鏡で西洋の船が見えた時はただちに長崎から佐賀まで急報できる「白帆注進」の組織を強化する。鍋島閑叟(杉谷昭) P15

▲地味で剛毅な男・大木喬任。師・枝吉神陽亡きあとに義祭同盟を積極的に牽引する

3月15日江戸時代末期1864元治元年義祭同盟志士たち(大木喬任、副島種臣ら)大興寺にて、義祭同盟の志士たちが集まると、「大木喬任日記」に記されている(1月15日、3月15日、4月15日、6月15日、9月15日、10月15日にも同様の記事あり) 枝吉神陽先生遺稿 P305

3月15日明治時代1874明治7江藤新平江藤新平、戸浦から鰹船に乗り、沖の孤島で風雨を3日間やりすごし、再び出航。飫肥より四国宇和島に上陸。警官に怪しまれたところを吉田正春(吉田東洋の息子)が逮捕命令を出すのをわざと遅らせて逃がす。江藤新平と明治維新 P305

▲晩年の佐野常民

3月15日明治時代1879明治12佐野常民ウィーン万博の際に日本美術の紹介に努め、また西欧諸国が美術を奨励している事を見聞していた体験から、伝統美術の保護と奨励の重要性を痛感していた佐野常民が、同じ考えを抱いていた仲間(塩田真や松尾儀助ら)と竜池会(りゅうちかい)を発足した。常民が会頭になる。副会頭は河瀬秀治。後に月一回の古美術の品評会となる。(のちに「日本美術協会」と改名)。佐野は亡くなるまで尽力した。日赤の創始者 佐野常民 P190・P192

Posted by 幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 at 09:38 | Comments(0) | 佐賀暦