2017年04月01日

今日は何の日?佐賀暦 4月1日~4月14日

こんにちは。

150年前 この佐賀に本当にいた熱き男たちの物語を

史実をもとに歴史寸劇でおもてなしする

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」です!

今年2017年は明治維新150年のプレイヤーです!

こんなすてきなロゴもできて、今、佐賀は幕末・維新の顕彰にかつてないほどの盛り上がりを見せています

▲ロゴマークお披露目式の山口祥義佐賀県知事とカノエラナさん、小学校の子供たち、

おもてなし隊の副島種臣、鍋島直正、江藤新平(画像;佐賀新聞さんより)

記事はこちらをご覧ください

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/394069

さて、

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史や戦国時代の鍋島家、龍造寺家のことなどをもっと知りたい

という声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を半月単位で公開しています。

近代国家の礎を作った 賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日に!こんな暦ができるのは、日本広しと言えども佐賀だけですね(笑)

「佐賀暦」は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇脚本などにも活かされています。

「おいの誕生日は佐賀で何があったと?」て感じで親しみを覚えていただければうれしいです。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

4月1日明治時代1868明治元島義勇

島義勇が江戸幕府海軍副総裁榎本武揚と会談。佐賀市史 3 P19

▲長崎香焼島の佐賀藩守備隊隊長だった島。1867年には佐賀藩の軍艦奉行になるなど海軍や船にはゆかりが深い。

(歴史寸劇「あの夜のままで。」より)

4月2日室町時代1545天文14龍造寺剛忠 以下龍造寺一門

水ヶ江城を奪還した龍造寺剛忠が、白石に逃れていた千葉胤連を合流し、小城の祇園岳で築城普請中の馬場頼周を襲う。築城労役中の土民も千葉側について反逆。馬場頼周、城を断念し落ちていく。(→途中に子の政員は裏道から出て居城の綾部を目指して山伝いに落ち延びようとしたが黒岩峠で道に迷い、大願寺野に出て川上川を渡ろうとしたとき、野田家俊が放った矢が馬にあたり、川の中で進退きわまったところ討取られ死亡。頼周は川上の淀姫神社の社屋に逃げ込んだところ(一説によると芋を貯蔵する芋竈という穴の中)を加茂弾正に引き出されて捕えられる 史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P76

4月2日室町時代1572元亀3龍造寺隆信 筑紫昭門

龍造寺隆信、筑紫昭門の守る朝日山砦を執行種兼を将とし攻めさせて陥す。龍造寺隆信 P257

4月2日明治時代1870明治3島義勇

北海道開拓使の首席判官だった島義勇が帰京後、大学少監に任命される。大学とは今の文部省。わずか3ヶ月あまりで大学が廃止になった。郷土史に輝く人びと P108

▲島義勇 北海道より帰る。

4月3日明治時代1878明治11大隈重信

大久保利通が大隈重信の邸への行幸の議を聞き、反対の議を岩倉具視に提出する。(大久保利通暗殺の45日前)歴代総理大臣伝記叢書【5】大隈重信

▲明治政府の頂点に登りつめた大隈重信。(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

4月4日江戸時代末期1846弘化3鍋島直章

鍋島直章が新緑の上佐賀地方に遊んで紀行「夏の山づと」を著した。直章は北茂安村白石の邑主で直正の信任が厚く、古賀穀堂とも親交があった。われらの郷土 昔の今日 5月の巻 P51

4月5日安土桃山時代1597慶長2年鍋島直茂

朝鮮半島で戦っていた直茂が急きょ日本に呼び戻され、この日、大阪城で秀吉と対面し、朝鮮問題を蜂須賀家政、安国寺恵瓊と3人ではからうよに命じられた葉隠物語(安部龍太郎)P59

4月5日江戸時代中期1748延享5田代陣基

71歳で没。宗龍禅寺史

4月5日明治時代1874明治7江藤新平島義勇

佐賀城内に江藤、島らを裁くための臨時裁判所ができる。江藤新平と明治維新 P321

▲佐賀戦争の江藤新平(「さがんもん」より)

4月6日安土桃山時代1582天正10龍造寺隆信

肥後の隈部親泰が龍造寺氏に起請文を入れる。佐賀県史(上巻)年表

4月6日安土桃山時代1588天正16 鍋島一門

秀吉が長崎を直轄領とし、鍋島信正を代官とする。佐賀県史(上巻)年表

4月6日安土桃山時代1597慶長2鍋島直茂

豊臣秀吉慶長の役・朝鮮出兵中の鍋島直茂が豊臣秀吉の求めに応じ、一時緊急帰国。大阪で密談し、急ぎ、朝鮮に戻る。戦場からわざわざ呼び戻したので重大な相談ごとと思われるが謎。初期の鍋島佐賀藩 P13

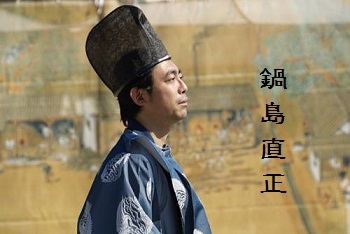

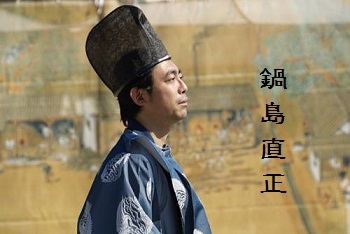

4月6日江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

鍋島直正が入門を命じた本島藤太夫が江川塾を去る。郷土史に輝く人びと P47

4月6日江戸時代末期1864元治元年江藤新平、大木喬任、副島種臣

脱藩の罪で大野原に永蟄居中の江藤新平が、山から降りてきて、佐賀城下に隠密に来訪。大木、副島らと何事か密談(9日に再び大野原に帰る)。佐賀偉人伝「江藤新平」29

▲顔を隠して山から降りてきた江藤新平(「聞き耳えびす」より)

4月6日明治時代1869明治2大木喬任

大木喬任が東京府知事として「救育所」を設置。当時の窮民(4373人)のうち1813人を収容する成果をあげた。(全体の41%)大木喬任年譜考 P74

▲大木喬任

4月6日明治時代1869明治2鍋島直正

鍋島直正が品川へ上陸。7日参内郷土史に輝く人びと P50

4月6日明治時代1877明治10佐野常民

西南戦争の悲惨さに心を痛めていた佐野常民と大給恒(おぎゅうゆずる)が構想中の救護団体の名前を博愛社と決めて、この日に右大臣岩倉具視あてに、連名の設立願書と社則を提出した。日赤の創始者 佐野常民 P80

▲嘆く佐野常民(「良いではないか」より)

4月6日安土桃山時代 室町時代1586 OR 1569 天正14 又 永禄12龍造寺隆信

"大友宗麟が起こした豊後、筑前、さらに大友軍に加わった肥前、西肥のほとんどの武将が連合した龍造寺隆信征伐軍が、佐賀に到着。神代勢を案内役に長瀬、蛎久から、三溝、神野に、東は大財、溝口に軍を進めたのでこの日から各地で大激戦となる。

※このときに、大友3万余に包囲された3,000人の龍造寺家臣団が村中城で軍議をしているときに、「和平→筑後に落ちる」などの弱音論が大勢をしめる中で、断乎迎撃を主張した鍋島直茂は、畳を刀で切り裂き、隆信がそれにならったという逸話が残っている。""「風雲 肥前戦国武将史」 P64 地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 では1569年"

4月7日安土桃山時代1587天正15鍋島直茂

豊臣秀吉島津征伐のために九州に上陸した豊臣秀吉に、鍋島直茂、龍造寺政家が筑後高良山にて拝謁し、従軍する。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P201

4月7日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

第10代藩主となった直正、初の佐賀入府後10日も立たぬうちに長崎へ巡察に行く。郷土史に輝く人びと P46

4月7日明治時代1868明治元島義勇

島義勇が江藤新平を伴い江戸において、西郷隆盛と面会相談。郷土史に輝く人びと P105

▲西郷隆盛の口真似をする島義勇(「あの夜のままで。」より)

4月7日明治時代1869明治2鍋島直正

鍋島直正が参内。郷土史に輝く人びと P50

4月7日明治時代1874明治7江藤新平

捕縛された江藤新平、佐賀に送られてくる。大木喬任年譜考 P185

4月7日明治時代1877明治10佐野常民

前日に設立願書と社則を提出した佐野常民が50日間の「戦地出張賜暇願」を岩倉と元老院に提出。(すぐに博愛社設立が承認されると思い、次の行動に移ったが、博愛社が設立を許可されるのは後日)日赤の創始者 佐野常民

4月8日室町時代1565永禄8龍造寺隆信 蒲池家

龍造寺隆信 蒲池鑑広を討つべく、進軍。龍造寺隆信 P315

4月8日安土桃山時代1579天正7龍造寺隆信

三池を攻略し、小代を従えた龍造寺隆信が肥前、筑後の軍兵20,000余騎を従え、上妻郡山下城主、蒲池鑑広を攻めにかかる。(菖蒲尾の要害は落とすもののそこで鉾先を変えたので、山下城は持ちこたえる。ただしその後ずっと包囲されたまま)「風雲 肥前戦国武将史」 P78

4月8日江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が、御側頭の藤崎一学の申し出に対し「大名行列を美しくすることは心外。藩は困窮の上、災害もあり、これに拍車をかけ下々では倒れた家に住んでいる者、さらには飢えや寒さに耐え難い思いをしている者も少なからず、これらもの者に対する扶助さえ行き届いてない」といい、さらに、葵の御紋拝領も辞退している。幕末の鍋島佐賀藩 P17

4月8日明治時代1873明治6島義勇

秋田県令の島義勇が、先日視察した八郎潟の可能性を感じ、港造りの予算推測16万円(現在の価格で160億円)を経て、この日に秋田城下の土橋や茶町などの辻辻に一般の献金募集を募る立札を建てた。

▲秋田県令時代の島を扱った歴史寸劇「ありがとう」。金策に走る島が路傍で弱っていた男を助けたことが物語は意外な展開に

4月9日江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

鍋島直正がオランダ商館を訪問。7~8時間に及び見学し、軍事、科学について詳細な説明を受ける。鍋島閑叟(杉谷昭)P24

▲

▲安政2年8月1日、蒸気機関お披露目の朝、佐野常民から鍋島直正の長年にわたる苦悩を知らされる田中からくり儀右衛門(「かちがらす」より)

4月10日室町時代1571元亀2龍造寺隆信

小田鎮光"龍造寺隆信が自分の娘(?)で、小田鎮光に嫁いでいながら別居中だった於安に手紙を書かせて、小田鎮光を誘い出したため、小田鎮光は喜んでこの日に筑後のかりすまいを出発。主従わずか12~3人だった。"龍造寺隆信 P252「風雲 肥前戦国武将史」 P69"

4月10日室町時代1571元亀2龍造寺隆信

小田鎮光"龍造寺隆信に誘われて佐賀に来た小田鎮光が、納富信景の屋敷に滞在していた際に隆信が放った腕利きの刺客4人と死闘の末、命を落とす。鎮光は元小曲城主で、大友氏に属して今山で龍造寺と戦い、筑後に仮寓していたが、隆信が誘いだした。"龍造寺隆信 P252 「風雲 肥前戦国武将史」 P69 地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P276"

4月10日江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

佐賀藩、失敗つづきだったがついに大砲1門をはじめて完成させる(5回目の挑戦にて)。ただし、実射すると砲身が砕けてしまった。(⇒1852年7月17日に14回目の挑戦でついに完成します)鍋島閑叟(杉谷昭) P29

4月11日安土桃山時代1587天正15鍋島直茂

豊臣秀吉秀吉の九州征伐軍、鍋島・龍造寺を先鋒に南下を開始。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P201

4月11日江戸時代末期1844天保15枝吉神陽

三ヵ年の江戸遊学を命じられる枝吉神陽先生遺稿 P278

▲佐賀の吉田松蔭とも言われたカリスマ枝吉神陽(「どしたらいいんじゃ?」のヒトコマ)

4月11日明治時代1868明治元江藤新平 大木喬任

江藤新平、大木喬任が江戸遷都案を提出。佐賀市史その3 P27

▲東京遷都のアイディアを、隠居した直正に打ち明ける江藤と大木(「茶飲みにこんか?」より)

4月12日明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民、元老院から博愛社設立の許可が出ないまま、命令により九州に向けて出発。日赤の創始者 佐野常民 P83

▲佐野常民

4月12日明治時代1887明治20大木喬任

大木喬任の夫人朋子(ともこ)が死去。37歳。「ごくごく平民的で華族を鼻にかける様子はまったくなかった」人柄。大木は56歳の時大木喬任年譜考 P393

▲妻や子など次々に身内に先立たれ、仏の道に光を見出し著作執筆を急いでいた最晩年の大木喬任。病明けの目に大隈邸の紅葉はどのように映ったのだろうか・・・(「まるぼうろ」より)

4月13日江戸時代初期1637寛永14鍋島勝茂

鍋島勝茂が佐賀領上下の者の他国出を禁ずる。所用ある者には年行司より切手交付。ネット年表

4月13日明治時代1874明治7江藤新平 島義勇

江藤新平(41歳)、島義勇(53歳)、徐族の上 斬首、梟首。大木喬任年譜考 P185

▲「国造りは民のため、民のためとは弱い者のため」2人の熱きさがんもんの命が果てた日(「さがんもん」より)

4月13日明治時代1880明治13大木喬任

大木喬任(参議法制部主管)が三条実美太政大臣に「民法編纂ノ議」を提出。(4月30日に承認される)大木喬任年譜考 P278

4月14日江戸時代中期1781安永10鍋島藩

弘道館が創設される枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

▲弘道館からの帰宅の途中。枝吉が島に紹介したのは佐賀で一番の秀才だった(「おないとし」より)

4月14日明治時代1873明治6佐野常民

佐野常民が博覧会事務副総裁としてオーストリア・ウイーンへ到着。万博の準備にとりかかる。日赤の創始者 佐野常民 P59

4月14日明治時代1874明治7朝倉尚武

佐賀、征韓党の朝倉尚武が処刑される。

以上です~

150年前 この佐賀に本当にいた熱き男たちの物語を

史実をもとに歴史寸劇でおもてなしする

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」です!

今年2017年は明治維新150年のプレイヤーです!

こんなすてきなロゴもできて、今、佐賀は幕末・維新の顕彰にかつてないほどの盛り上がりを見せています

▲ロゴマークお披露目式の山口祥義佐賀県知事とカノエラナさん、小学校の子供たち、

おもてなし隊の副島種臣、鍋島直正、江藤新平(画像;佐賀新聞さんより)

記事はこちらをご覧ください

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/394069

さて、

八賢人おもてなし隊の活動などで、幕末・維新の佐賀の歴史や戦国時代の鍋島家、龍造寺家のことなどをもっと知りたい

という声を多くいただいておりますので

各種文献を2年の歳月を費やして調べて完成した「今日は何の日?佐賀暦365日」を半月単位で公開しています。

近代国家の礎を作った 賢人を多く輩出した佐賀だからこそ、毎日が何かの記念日に!こんな暦ができるのは、日本広しと言えども佐賀だけですね(笑)

「佐賀暦」は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇脚本などにも活かされています。

「おいの誕生日は佐賀で何があったと?」て感じで親しみを覚えていただければうれしいです。

「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の写真とともにお楽しみください

(下記データは、すべて魅力発掘プロデュース協会調べ。出展元は各エピソード単位で明記しています。1872年までは旧暦対応)

4月1日明治時代1868明治元島義勇

島義勇が江戸幕府海軍副総裁榎本武揚と会談。佐賀市史 3 P19

▲長崎香焼島の佐賀藩守備隊隊長だった島。1867年には佐賀藩の軍艦奉行になるなど海軍や船にはゆかりが深い。

(歴史寸劇「あの夜のままで。」より)

4月2日室町時代1545天文14龍造寺剛忠 以下龍造寺一門

水ヶ江城を奪還した龍造寺剛忠が、白石に逃れていた千葉胤連を合流し、小城の祇園岳で築城普請中の馬場頼周を襲う。築城労役中の土民も千葉側について反逆。馬場頼周、城を断念し落ちていく。(→途中に子の政員は裏道から出て居城の綾部を目指して山伝いに落ち延びようとしたが黒岩峠で道に迷い、大願寺野に出て川上川を渡ろうとしたとき、野田家俊が放った矢が馬にあたり、川の中で進退きわまったところ討取られ死亡。頼周は川上の淀姫神社の社屋に逃げ込んだところ(一説によると芋を貯蔵する芋竈という穴の中)を加茂弾正に引き出されて捕えられる 史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P76

4月2日室町時代1572元亀3龍造寺隆信 筑紫昭門

龍造寺隆信、筑紫昭門の守る朝日山砦を執行種兼を将とし攻めさせて陥す。龍造寺隆信 P257

4月2日明治時代1870明治3島義勇

北海道開拓使の首席判官だった島義勇が帰京後、大学少監に任命される。大学とは今の文部省。わずか3ヶ月あまりで大学が廃止になった。郷土史に輝く人びと P108

▲島義勇 北海道より帰る。

4月3日明治時代1878明治11大隈重信

大久保利通が大隈重信の邸への行幸の議を聞き、反対の議を岩倉具視に提出する。(大久保利通暗殺の45日前)歴代総理大臣伝記叢書【5】大隈重信

▲明治政府の頂点に登りつめた大隈重信。(歴史寸劇「まるぼうろ」より)

4月4日江戸時代末期1846弘化3鍋島直章

鍋島直章が新緑の上佐賀地方に遊んで紀行「夏の山づと」を著した。直章は北茂安村白石の邑主で直正の信任が厚く、古賀穀堂とも親交があった。われらの郷土 昔の今日 5月の巻 P51

4月5日安土桃山時代1597慶長2年鍋島直茂

朝鮮半島で戦っていた直茂が急きょ日本に呼び戻され、この日、大阪城で秀吉と対面し、朝鮮問題を蜂須賀家政、安国寺恵瓊と3人ではからうよに命じられた葉隠物語(安部龍太郎)P59

4月5日江戸時代中期1748延享5田代陣基

71歳で没。宗龍禅寺史

4月5日明治時代1874明治7江藤新平島義勇

佐賀城内に江藤、島らを裁くための臨時裁判所ができる。江藤新平と明治維新 P321

▲佐賀戦争の江藤新平(「さがんもん」より)

4月6日安土桃山時代1582天正10龍造寺隆信

肥後の隈部親泰が龍造寺氏に起請文を入れる。佐賀県史(上巻)年表

4月6日安土桃山時代1588天正16 鍋島一門

秀吉が長崎を直轄領とし、鍋島信正を代官とする。佐賀県史(上巻)年表

4月6日安土桃山時代1597慶長2鍋島直茂

豊臣秀吉慶長の役・朝鮮出兵中の鍋島直茂が豊臣秀吉の求めに応じ、一時緊急帰国。大阪で密談し、急ぎ、朝鮮に戻る。戦場からわざわざ呼び戻したので重大な相談ごとと思われるが謎。初期の鍋島佐賀藩 P13

4月6日江戸時代末期1850嘉永3鍋島直正

鍋島直正が入門を命じた本島藤太夫が江川塾を去る。郷土史に輝く人びと P47

4月6日江戸時代末期1864元治元年江藤新平、大木喬任、副島種臣

脱藩の罪で大野原に永蟄居中の江藤新平が、山から降りてきて、佐賀城下に隠密に来訪。大木、副島らと何事か密談(9日に再び大野原に帰る)。佐賀偉人伝「江藤新平」29

▲顔を隠して山から降りてきた江藤新平(「聞き耳えびす」より)

4月6日明治時代1869明治2大木喬任

大木喬任が東京府知事として「救育所」を設置。当時の窮民(4373人)のうち1813人を収容する成果をあげた。(全体の41%)大木喬任年譜考 P74

▲大木喬任

4月6日明治時代1869明治2鍋島直正

鍋島直正が品川へ上陸。7日参内郷土史に輝く人びと P50

4月6日明治時代1877明治10佐野常民

西南戦争の悲惨さに心を痛めていた佐野常民と大給恒(おぎゅうゆずる)が構想中の救護団体の名前を博愛社と決めて、この日に右大臣岩倉具視あてに、連名の設立願書と社則を提出した。日赤の創始者 佐野常民 P80

▲嘆く佐野常民(「良いではないか」より)

4月6日安土桃山時代 室町時代1586 OR 1569 天正14 又 永禄12龍造寺隆信

"大友宗麟が起こした豊後、筑前、さらに大友軍に加わった肥前、西肥のほとんどの武将が連合した龍造寺隆信征伐軍が、佐賀に到着。神代勢を案内役に長瀬、蛎久から、三溝、神野に、東は大財、溝口に軍を進めたのでこの日から各地で大激戦となる。

※このときに、大友3万余に包囲された3,000人の龍造寺家臣団が村中城で軍議をしているときに、「和平→筑後に落ちる」などの弱音論が大勢をしめる中で、断乎迎撃を主張した鍋島直茂は、畳を刀で切り裂き、隆信がそれにならったという逸話が残っている。""「風雲 肥前戦国武将史」 P64 地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 では1569年"

4月7日安土桃山時代1587天正15鍋島直茂

豊臣秀吉島津征伐のために九州に上陸した豊臣秀吉に、鍋島直茂、龍造寺政家が筑後高良山にて拝謁し、従軍する。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P201

4月7日江戸時代末期1830文政13鍋島直正

第10代藩主となった直正、初の佐賀入府後10日も立たぬうちに長崎へ巡察に行く。郷土史に輝く人びと P46

4月7日明治時代1868明治元島義勇

島義勇が江藤新平を伴い江戸において、西郷隆盛と面会相談。郷土史に輝く人びと P105

▲西郷隆盛の口真似をする島義勇(「あの夜のままで。」より)

4月7日明治時代1869明治2鍋島直正

鍋島直正が参内。郷土史に輝く人びと P50

4月7日明治時代1874明治7江藤新平

捕縛された江藤新平、佐賀に送られてくる。大木喬任年譜考 P185

4月7日明治時代1877明治10佐野常民

前日に設立願書と社則を提出した佐野常民が50日間の「戦地出張賜暇願」を岩倉と元老院に提出。(すぐに博愛社設立が承認されると思い、次の行動に移ったが、博愛社が設立を許可されるのは後日)日赤の創始者 佐野常民

4月8日室町時代1565永禄8龍造寺隆信 蒲池家

龍造寺隆信 蒲池鑑広を討つべく、進軍。龍造寺隆信 P315

4月8日安土桃山時代1579天正7龍造寺隆信

三池を攻略し、小代を従えた龍造寺隆信が肥前、筑後の軍兵20,000余騎を従え、上妻郡山下城主、蒲池鑑広を攻めにかかる。(菖蒲尾の要害は落とすもののそこで鉾先を変えたので、山下城は持ちこたえる。ただしその後ずっと包囲されたまま)「風雲 肥前戦国武将史」 P78

4月8日江戸時代末期1831天保2鍋島直正

鍋島直正が、御側頭の藤崎一学の申し出に対し「大名行列を美しくすることは心外。藩は困窮の上、災害もあり、これに拍車をかけ下々では倒れた家に住んでいる者、さらには飢えや寒さに耐え難い思いをしている者も少なからず、これらもの者に対する扶助さえ行き届いてない」といい、さらに、葵の御紋拝領も辞退している。幕末の鍋島佐賀藩 P17

4月8日明治時代1873明治6島義勇

秋田県令の島義勇が、先日視察した八郎潟の可能性を感じ、港造りの予算推測16万円(現在の価格で160億円)を経て、この日に秋田城下の土橋や茶町などの辻辻に一般の献金募集を募る立札を建てた。

▲秋田県令時代の島を扱った歴史寸劇「ありがとう」。金策に走る島が路傍で弱っていた男を助けたことが物語は意外な展開に

4月9日江戸時代末期1854嘉永7鍋島直正

鍋島直正がオランダ商館を訪問。7~8時間に及び見学し、軍事、科学について詳細な説明を受ける。鍋島閑叟(杉谷昭)P24

▲

▲安政2年8月1日、蒸気機関お披露目の朝、佐野常民から鍋島直正の長年にわたる苦悩を知らされる田中からくり儀右衛門(「かちがらす」より)

4月10日室町時代1571元亀2龍造寺隆信

小田鎮光"龍造寺隆信が自分の娘(?)で、小田鎮光に嫁いでいながら別居中だった於安に手紙を書かせて、小田鎮光を誘い出したため、小田鎮光は喜んでこの日に筑後のかりすまいを出発。主従わずか12~3人だった。"龍造寺隆信 P252「風雲 肥前戦国武将史」 P69"

4月10日室町時代1571元亀2龍造寺隆信

小田鎮光"龍造寺隆信に誘われて佐賀に来た小田鎮光が、納富信景の屋敷に滞在していた際に隆信が放った腕利きの刺客4人と死闘の末、命を落とす。鎮光は元小曲城主で、大友氏に属して今山で龍造寺と戦い、筑後に仮寓していたが、隆信が誘いだした。"龍造寺隆信 P252 「風雲 肥前戦国武将史」 P69 地域別・肥前戦国合戦記(佐賀・長崎県)上 佐賀県1 P276"

4月10日江戸時代末期1851嘉永4鍋島直正

佐賀藩、失敗つづきだったがついに大砲1門をはじめて完成させる(5回目の挑戦にて)。ただし、実射すると砲身が砕けてしまった。(⇒1852年7月17日に14回目の挑戦でついに完成します)鍋島閑叟(杉谷昭) P29

4月11日安土桃山時代1587天正15鍋島直茂

豊臣秀吉秀吉の九州征伐軍、鍋島・龍造寺を先鋒に南下を開始。史伝「葉隠の名将」鍋島直茂 P201

4月11日江戸時代末期1844天保15枝吉神陽

三ヵ年の江戸遊学を命じられる枝吉神陽先生遺稿 P278

▲佐賀の吉田松蔭とも言われたカリスマ枝吉神陽(「どしたらいいんじゃ?」のヒトコマ)

4月11日明治時代1868明治元江藤新平 大木喬任

江藤新平、大木喬任が江戸遷都案を提出。佐賀市史その3 P27

▲東京遷都のアイディアを、隠居した直正に打ち明ける江藤と大木(「茶飲みにこんか?」より)

4月12日明治時代1877明治10佐野常民

佐野常民、元老院から博愛社設立の許可が出ないまま、命令により九州に向けて出発。日赤の創始者 佐野常民 P83

▲佐野常民

4月12日明治時代1887明治20大木喬任

大木喬任の夫人朋子(ともこ)が死去。37歳。「ごくごく平民的で華族を鼻にかける様子はまったくなかった」人柄。大木は56歳の時大木喬任年譜考 P393

▲妻や子など次々に身内に先立たれ、仏の道に光を見出し著作執筆を急いでいた最晩年の大木喬任。病明けの目に大隈邸の紅葉はどのように映ったのだろうか・・・(「まるぼうろ」より)

4月13日江戸時代初期1637寛永14鍋島勝茂

鍋島勝茂が佐賀領上下の者の他国出を禁ずる。所用ある者には年行司より切手交付。ネット年表

4月13日明治時代1874明治7江藤新平 島義勇

江藤新平(41歳)、島義勇(53歳)、徐族の上 斬首、梟首。大木喬任年譜考 P185

▲「国造りは民のため、民のためとは弱い者のため」2人の熱きさがんもんの命が果てた日(「さがんもん」より)

4月13日明治時代1880明治13大木喬任

大木喬任(参議法制部主管)が三条実美太政大臣に「民法編纂ノ議」を提出。(4月30日に承認される)大木喬任年譜考 P278

4月14日江戸時代中期1781安永10鍋島藩

弘道館が創設される枝吉神陽先生遺稿 巻末年表

▲弘道館からの帰宅の途中。枝吉が島に紹介したのは佐賀で一番の秀才だった(「おないとし」より)

4月14日明治時代1873明治6佐野常民

佐野常民が博覧会事務副総裁としてオーストリア・ウイーンへ到着。万博の準備にとりかかる。日赤の創始者 佐野常民 P59

4月14日明治時代1874明治7朝倉尚武

佐賀、征韓党の朝倉尚武が処刑される。

以上です~

Posted by 幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 at 07:30 | Comments(0) | 佐賀暦